ウェビナーを開催しても、終了後のアンケートが形骸化していませんか?「とりあえず質問を用意したけれど、回答率が低い」「集めた結果をどう活かせばいいか分からない」など、多くの企業や担当者が、このような課題を抱えています。

アンケートで得られる貴重なフィードバックをうまく収集・分析できなければ、参加者の満足度向上やリード獲得のチャンスをみすみす逃してしまいます。結果的に、せっかくのウェビナー効果を最大化できず、新規顧客獲得やブランドイメージ向上も思うように進まないという事態に。

しかし、正しいアンケートの設計と実施方法を知り、回答率を高めるコツを押さえれば、ウェビナーの価値を飛躍的に高めることが可能です。アンケートの回答は顧客の“本音”が詰まっています。ここをしっかり掘り起こし、マーケティング施策やサービス改善につなげることが大切です。

すでに多くの企業が、質の高いアンケート設計をもとにウェビナー後のフォローアップを徹底することで、新規契約率や顧客満足度を大幅に向上させています。たとえば、あるBtoB企業では回答率を10%から50%に引き上げると同時に、問い合わせ件数が従来比で2倍に増えたケースもあります。

本記事では、具体的なアンケート作成のステップやテンプレート、回答率を上げる実践テクニック、さらに法的リスクへの注意点まで網羅的に解説。

この記事を最後まで読めば、ウェビナー後アンケートの作成から分析・活用までの手順が明確になり、すぐに次のウェビナーで実践できるようになります。ぜひ最後までお付き合いください。

ウェビナーアンケートとは?

ウェビナーアンケートは、参加者の声を直接収集し、ウェビナーの質を向上させるための極めて重要なツールです。単なる「感想」収集ではなく、今後のマーケティング戦略や顧客満足度の向上につながるデータの宝庫でもあります。ここを軽視してしまうと、せっかくのウェビナーで得た見込み客の温度感や改善ポイントを把握できず、ビジネスチャンスを逃してしまう恐れが高まります。

ウェビナーという手法が台頭してきた背景には、オンラインで多数の見込み客とリアルタイムにコミュニケーションできるメリットがあります。しかし、オンラインで完結するがゆえに、直接的な会話や表情からは読み取れない情報がたくさんあります。対面のセミナーであれば、参加者の熱量やその場での質問量など、ある程度“空気感”で把握できる部分があるでしょう。

一方、ウェビナーでは画面越しの情報が中心となるため、参加者が本当に欲しかった情報や満足度の度合い、技術的に理解しにくかった箇所などを把握するのが難しくなります。そこでアンケートが重要な役割を果たすのです。

さらに、ウェビナーは見込み客の獲得や既存顧客とのエンゲージメント強化にも活用されます。アンケートを通じて「参加者がどの製品やサービスに興味を持ったのか」「どのような課題を抱えているのか」を正確に捉えられれば、その後のフォローアップや提案が大きく変わってきます。つまり、アンケートはウェビナー後のコミュニケーションを最適化するための“橋渡し”として機能するのです。

たとえば、ITソリューション系の企業がウェビナーを開催した場合を考えてみましょう。新製品のクラウドサービスに関するウェビナーを実施した際、事前に想定していたターゲット層は情報システム部門の管理者だったとします。ところが、アンケートを取ってみたところ、実際には現場の担当者レベルの方が多く参加しており、課題の内容も「運用の効率化」というより「日々のトラブルシューティング」に集中していた、というケースがあり得ます。

この結果がアンケートでわかると、次回のウェビナー内容や提案方法を大きく変えられます。管理者向けに難易度の高い情報を提供するより、現場担当者が抱える悩みを優先的に解説するほうが効果的かもしれません。もしアンケートを取らずに漠然と「想定ターゲットは管理者」と決め打ちしていたら、次回以降も的外れなテーマを扱い、成果に結びつかない危険性があります。

また、アンケートを実施することで、ウェビナー自体の進行面の改善点も明確になります。音声が聞き取りにくかった、画面共有が遅延していた、もう少しQ&Aの時間が欲しかったなど、運営視点ではなかなか気付けない問題が浮き彫りになるのです。参加者からのフィードバックを参考に、次回以降の配信環境を整備することで、離脱率の低下や満足度向上が期待できます。

要するに、ウェビナーアンケートは「参加者の本音」を把握し、今後の施策に活かすための最短ルートです。オンラインであることのメリットを活かしつつ、対面では得られない幅広い地域の顧客層とつながるためにも、アンケートで深掘りする工夫が必要不可欠といえます。ウェビナー後にアンケートを実施する意義を理解するだけでも、得られる成果は大きく変わるでしょう。ここでしっかり重要性を押さえておくことが、以降のステップを最大限に活かす土台となります。

目的と主な活用シーン

ウェビナーアンケートの主目的は、参加者の満足度や興味関心を定量・定性の両面から把握することです。さらに、ビジネス的にはリードナーチャリング(見込み客の育成)や顧客との関係性強化、サービス改善など、活用シーンが多岐にわたります。アンケートを「ただ実施する」だけで終わらせず、その後の具体的なアクションにつなげる点が肝心です。

ウェビナーを開催する企業は、製品やサービスのプロモーションだけでなく、ブランド認知度の向上や見込み客との接点創出など、多角的な目的を追求しています。とはいえ、単なる参加者数やエンゲージメント率だけでは、その効果や課題を十分に把握しきれません。

たとえば、多数の参加者が集まったとしても、その大半が興味本位でログインしただけで、実際には商品購入や契約に結びつく可能性が低ければ、マーケティングとしては不十分です。また、逆に参加者数が少なくても、濃い見込み客が多い場合は十分に成果を出せる可能性があります。こうした“質”の部分を見極める指標として、ウェビナーアンケートの活用が不可欠になるのです。

さらに、アンケートを取ることで「今後どのようなテーマのウェビナーに興味があるか」「どんな情報が不足していたか」を知ることができ、次回のテーマ設定や内容の見直しに直結します。マーケティング全体でPDCAを回す際に、参加者のリアルな声は改善の指針として非常に有益です。

1. 顧客満足度の把握と課題発見

あるソフトウェア企業では、新機能リリース後にウェビナーでデモを行い、その後アンケートを実施しました。結果として「機能自体は便利だが、初期設定の難易度が高い」という声が多数集まったのです。そこでマニュアルやサポート体制を見直し、次回のウェビナーは“導入支援”に特化した内容に切り替えたところ、顧客からの問い合わせ負荷が減り、満足度が高まったという事例があります。

2. リードナーチャリングへの活用

BtoB分野では、アンケートの回答内容を元に見込み客の興味領域や導入意欲をスコアリングし、その後のメール施策や営業アプローチをカスタマイズする手法が一般的です。たとえば、クラウドサービスのウェビナーに参加した顧客が「自社環境との連携方法を詳しく知りたい」と回答した場合、より詳細な資料や導入事例を個別に提供することで、商談化につなげやすくなります。

3. ウェビナー企画全体のPDCAサイクル

アンケート結果を継続的に分析することで、「どのテーマが最も反響があったか」「質疑応答が活発だった回はどのような進行やスピーカー構成だったか」などが蓄積され、今後のウェビナー品質の向上に役立ちます。結果的に、リピーターが増えたり、参加者の満足度が向上したりと、好循環が生まれます。

ウェビナーアンケートを通じて得られる情報は、単に今のイベントの評価にとどまりません。将来の企画づくりや顧客育成、さらには製品・サービスの改善にも大きなインパクトを与えます。こうした多面的な活用シーンを意識することで、アンケートがマーケティング施策の“終わり”ではなく、“始まり”として位置づけられるのです。ウェビナー後のフィードバックを適切に活かせれば、ビジネスを大きく成長させるきっかけを作ることができるでしょう。

関連記事:リードナーチャリングとは|基礎知識から具体的な手順・施策を解説

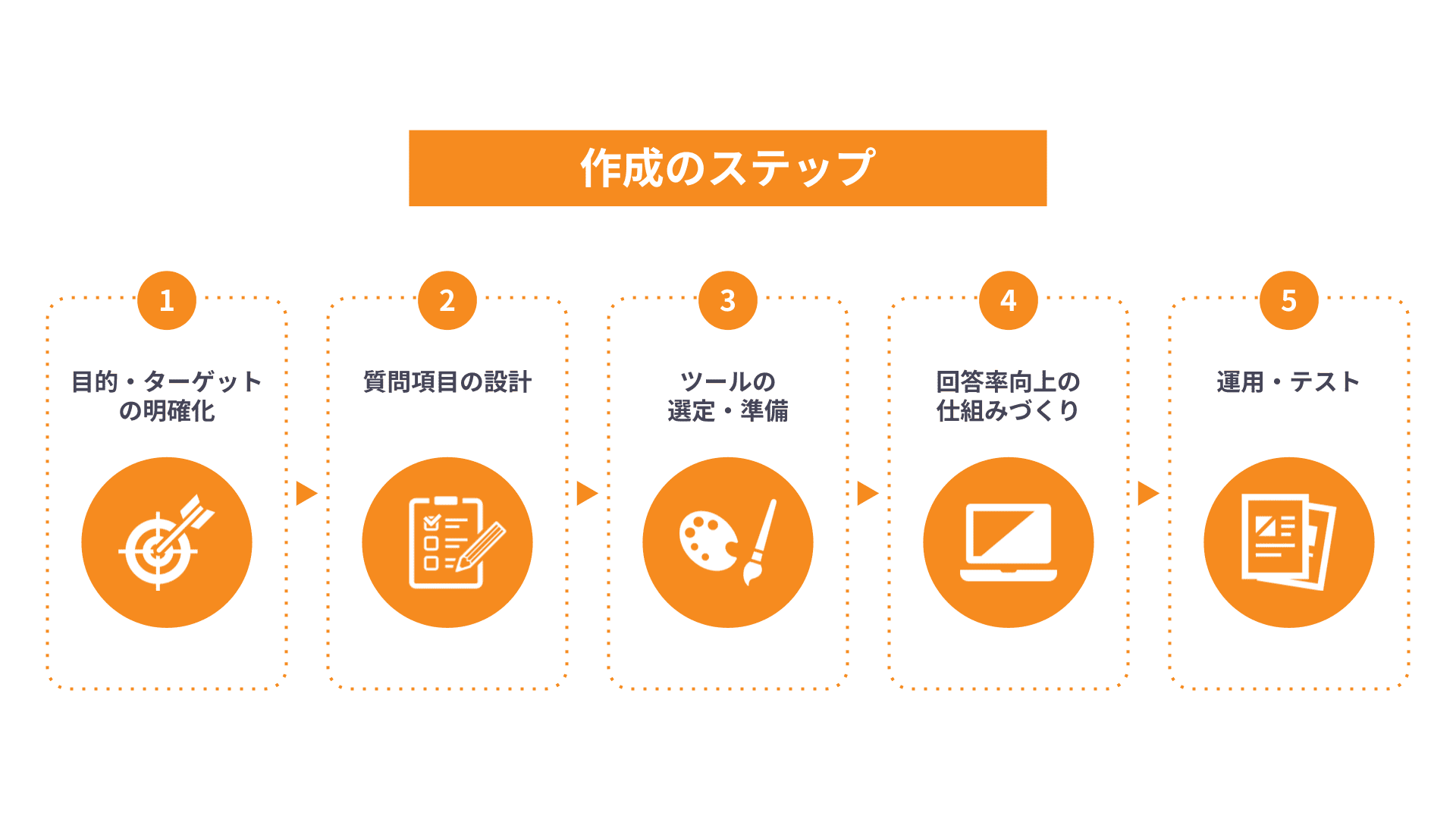

作成のステップ

ウェビナーアンケートを効果的に機能させるためには、段階的な作成ステップが不可欠です。まずは目的の明確化→質問項目の設計→ツール選定→回答率向上の仕組みづくり、という流れを踏むことで、質の高いデータが得られます。闇雲に質問を羅列しても、回答率や回答の質が下がるだけなので、設計段階での工夫が成否を分けるポイントです。

多くの企業がアンケート作成を“後付け”で行ってしまいがちです。ウェビナーの企画や準備に注力しすぎた結果、アンケートは「とりあえず入れておこうか」という扱いになるケースがあります。しかし、実際にはアンケートこそ、ウェビナー全体の成果を左右する重要なパートと言えます。

質問を考える際にも、目的に応じた設計が必要です。たとえば、「参加者の満足度を定量的に把握したい」のか、「顧客の課題やニーズを深掘りしたい」のかによって、質問の切り口や回答形式が変わります。また、ウェビナー中に回収したいのか、後日メールで案内するのか、といった回収方法や回答期限の設定も重要です。こうした全体像を踏まえずにアンケートを作ると、「とりあえず質問は作ったけど、分析に活かせない」という事態に陥るでしょう。

作成ステップ

1. 目的・ターゲットの明確化

- ウェビナーのゴールは?どのような情報を得たいのか?

- 参加者の属性や立場(意思決定者、担当者など)を想定し、回答内容がブレないようにする。

2. 質問項目の設計

- 定量的な満足度や評価を知りたい場合は、5段階評価などを導入。

- 定性的な意見や要望を集めたい場合は、自由回答欄を用意。

- 質問数が多すぎると離脱率が上がるため、10問程度に絞るのが理想的。

3. ツールの選定・準備

- GoogleフォームやSurveyMonkeyなど、無料・有料を含め比較検討。

- 企業や組織内で使いやすいツールや、セキュリティ要件に合致するサービスを選ぶ。

- ブランドイメージを重視する場合は、独自デザインのフォームが作れるツールを選ぶとよい。

4. 回答率向上の仕組みづくり

- ウェビナー終了直後にフォームを案内したり、リマインドメールを送ったりする。

- 所要時間の目安を明記して、回答者の負担を軽減。

- インセンティブを検討する(限定レポート、クーポンなど)。

5. 運用・テスト

- 事前にテスト回答を行い、不備や分かりにくい質問がないかチェック。

- 文字化けや誤訳、表示崩れなど、ツールによっては起こりやすいトラブルに注意。

上記のように、目的の明確化から始まり、質問設計→ツール選定→回答率アップの仕組み→運用・テストという流れを丁寧に踏むことで、アンケートの完成度が大きく変わります。最終的に得たい情報の質と量が向上すれば、ウェビナー自体の評価や次回施策への改善点も鮮明になります。結果として、企業や組織が目指すゴールに近づきやすくなるのです。アンケート作成を“後付け”にせず、ウェビナー企画の初期段階から組み込み、PDCAの一部として計画的に取り組む姿勢が重要と言えるでしょう。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

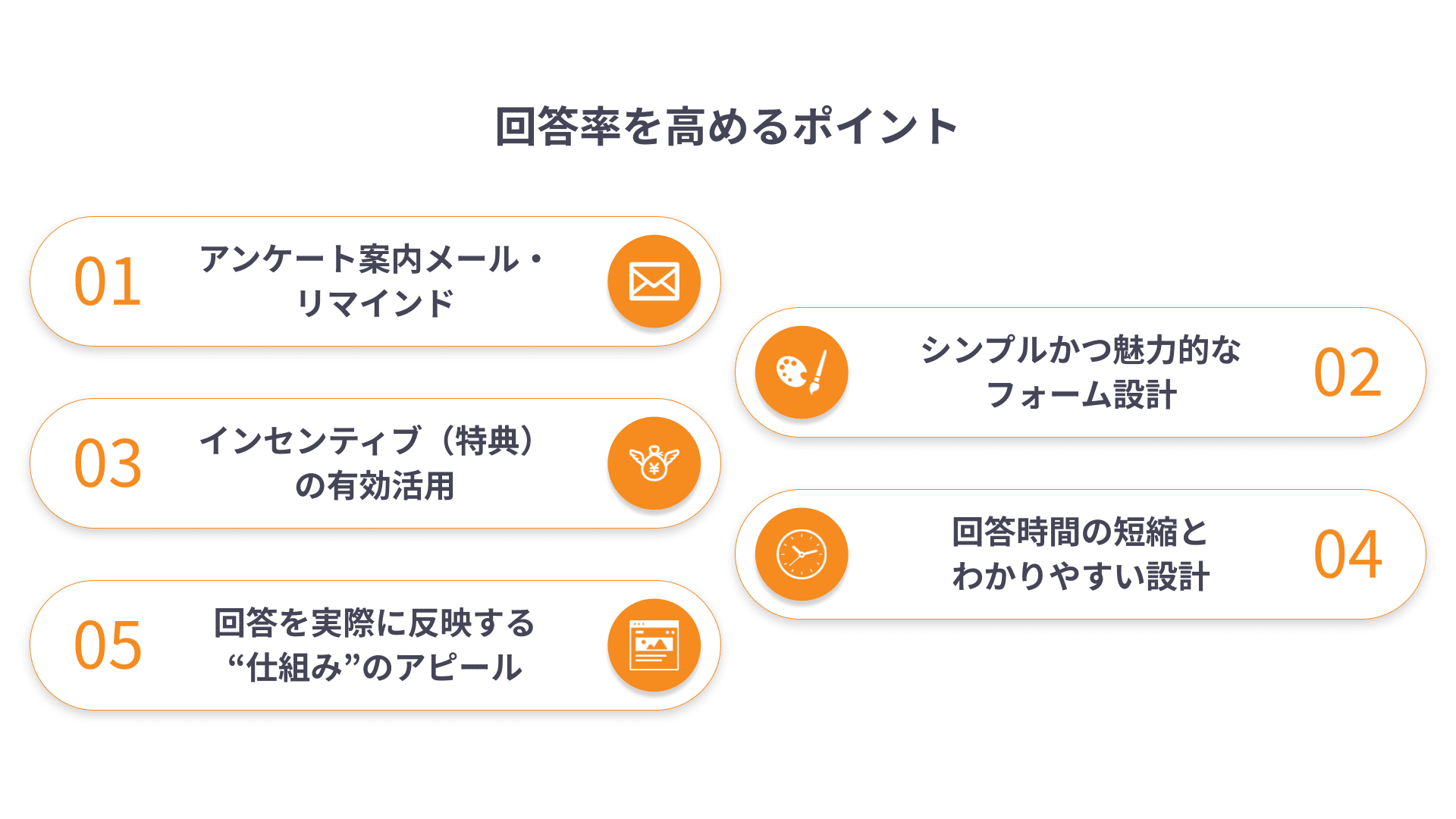

回答率を高める実践テクニック

ウェビナーアンケートの効果を最大化するためには、高い回答率が欠かせません。いくら優れた質問項目を用意しても、回答者が少なければ分析の信憑性が下がります。回答率を上げるには、回答者にとっての“メリット”を明確化しつつ、心理的ハードルを下げる施策を複数用意することが大切です。

アンケート回答をしない理由として多いのは、「面倒」「メリットを感じない」「回答しても結果が反映されるかわからない」などです。これはウェビナー後のアンケートに限らず、ユーザー調査や顧客満足度調査でもよく指摘される課題です。

特にウェビナー後は、参加者がすぐに別の作業に移ったり、時間がなかったりすることも珍しくありません。回答率を高めるためには、手間をかけずにサクッと回答できる設計や、回答してもらうことで参加者側にも何かしらのリターンがある仕組み作りが有効です。

1. アンケート案内メール・リマインドの書き方

- 件名で「○分で完了」「特典あり」など、回答のメリットや手軽さを強調。

- 本文では「あなたのフィードバックが次回のサービス改善につながります」というメッセージを明確に伝える。

- 回答期限を設定し、回答にかかる時間の目安を提示することで心理的負担を軽減。

2. シンプルかつ魅力的なフォーム設計

- 質問数を必要最低限に絞り、「次へ」ボタンを何度も押させない。

- 回答項目が選択式の場合は、ラジオボタンやプルダウンなど、操作しやすいUIを採用。

- スマホからでも回答しやすいレスポンシブデザインを意識する。

3. インセンティブ(特典)の有効活用

- 全員に配布できるデジタル特典(限定レポート、クーポンなど)を設ける。

- 高価な景品を抽選で1名に当てるよりも、多くの人が恩恵を受けられるインセンティブのほうが回答率が上がりやすい。

- BtoB向けでも、業界関連の有益なホワイトペーパーやノウハウ資料は好まれる傾向がある。

4. 回答時間の短縮とわかりやすい設計

- フォーム冒頭に「約3分で回答可能です」と明示する。

- 不要な個人情報は極力聞かない(メールアドレスや部署名など本当に必要な項目に絞る)。

- Q&Aが終了した直後、あるいはウェビナー終了画面でダイレクトにアンケートへ誘導する方法も有効。

5. 回答を実際に反映する“仕組み”のアピール

- 「前回のアンケートで要望が多かった○○の改善を行いました」と事例を示すと、参加者は回答が意味あるものだと感じる。

- 次回ウェビナーの告知や案内で「前回のフィードバックをもとに今回のテーマを選びました」と言及し、回答の重要性を再確認させる。

回答率を高めるうえで最も重要なのは、「回答者にもメリットがある」と感じてもらうことです。これはインセンティブだけでなく、今後の改善や施策へ反映されるという“参加感”や“貢献感”も大きく影響します。ウェビナー後すぐにアンケート依頼を行う、できれば当日中にリマインドするなど、タイミングと内容に工夫を凝らして回答率を最大化しましょう。そうすることで、より多くの意見が集まり、分析の精度が高まり、次回以降のウェビナーやサービスに大きく活かすことができるのです。

関連記事:リード獲得とは?成功事例から学ぶ、効果的な手法や顧客獲得のポイントを紹介

結果分析とレポート化

アンケートの真価は、実施することではなく「結果をどのように分析し、活かすか」によって決まります。適切な分析フレームとツールを活用して、定量・定性の両面から深掘りし、レポートにまとめて関係者と共有することで、ウェビナーの価値が飛躍的に高まります。

アンケートを取ったまま放置したり、集計結果をただ眺めて終わりにしている企業は少なくありません。特に大量の自由回答が集まると、その分析に手間がかかるため、施策へ活かせず埋もれてしまうケースが多いのです。しかし、これらの声こそがリアルな市場ニーズであり、見込み客や顧客が本当に求めている情報を示している可能性があります。

また、分析にはツール選定だけでなく、フレームワークや指標の設定がポイントとなります。満足度を把握するためのNPS(Net Promoter Score)や、各質問項目の分布を可視化するチャートなどを組み合わせると、定量データが分かりやすくなります。一方で、自由回答のテキスト分析にはキーワード抽出やテーマごとのカテゴライズが有効です。

1. データの定量分析

- 満足度(5段階評価など)の平均や中央値、分布を確認。

- 質問別の回答率や評価スコアを可視化し、特に低評価が多い項目を探る。

- NPS(推奨度)を導入している場合は、セグメント(部署、業種、規模など)ごとの差異を分析する。

2. 自由回答のテキスト分析

- 回答をいくつかのカテゴリに分類(「機能面」「サポート面」「価格面」など)し、意見の多さや傾向を把握。

- テキストマイニングツールを導入している場合は、頻出キーワードや感情分析を行うと効率的。

- 似た内容の意見をグルーピングし、共通する課題や要望を特定。

3. レポート作成のポイント

- グラフやチャートを活用して、数字の変化を一目で把握できるようにする。

- 定量データと定性データを併せて解説し、「満足度が低い背景には○○の問題がある」というストーリーを組み立てる。

- 結果を踏まえた改善策や次回アクションプランを明記し、社内外で共有する。

4. 活用事例の紹介

- 分析結果を経営層にレポートするだけでなく、営業チームや製品開発チームにも展開することで全社的な改善につなげる。

- 具体的なフィードバック事例を示しながら、各部署が取り組むべき課題を明示すると行動に結びつきやすい。

アンケートの結果分析とレポート化は、ウェビナーから得られたデータを“生きた情報”へ変換する作業とも言えます。このステップを徹底することで、ウェビナーが一過性のイベントではなく、持続的な学習と改善の場に昇華されます。経営層から現場担当者まで、結果を共有しやすい形でまとめることで、組織全体が同じ方向を向きやすくなるのもメリットです。分析の手間を惜しまず、次のアクションプランに繋げる姿勢が、ウェビナーを成功させる鍵となります。

関連記事:ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

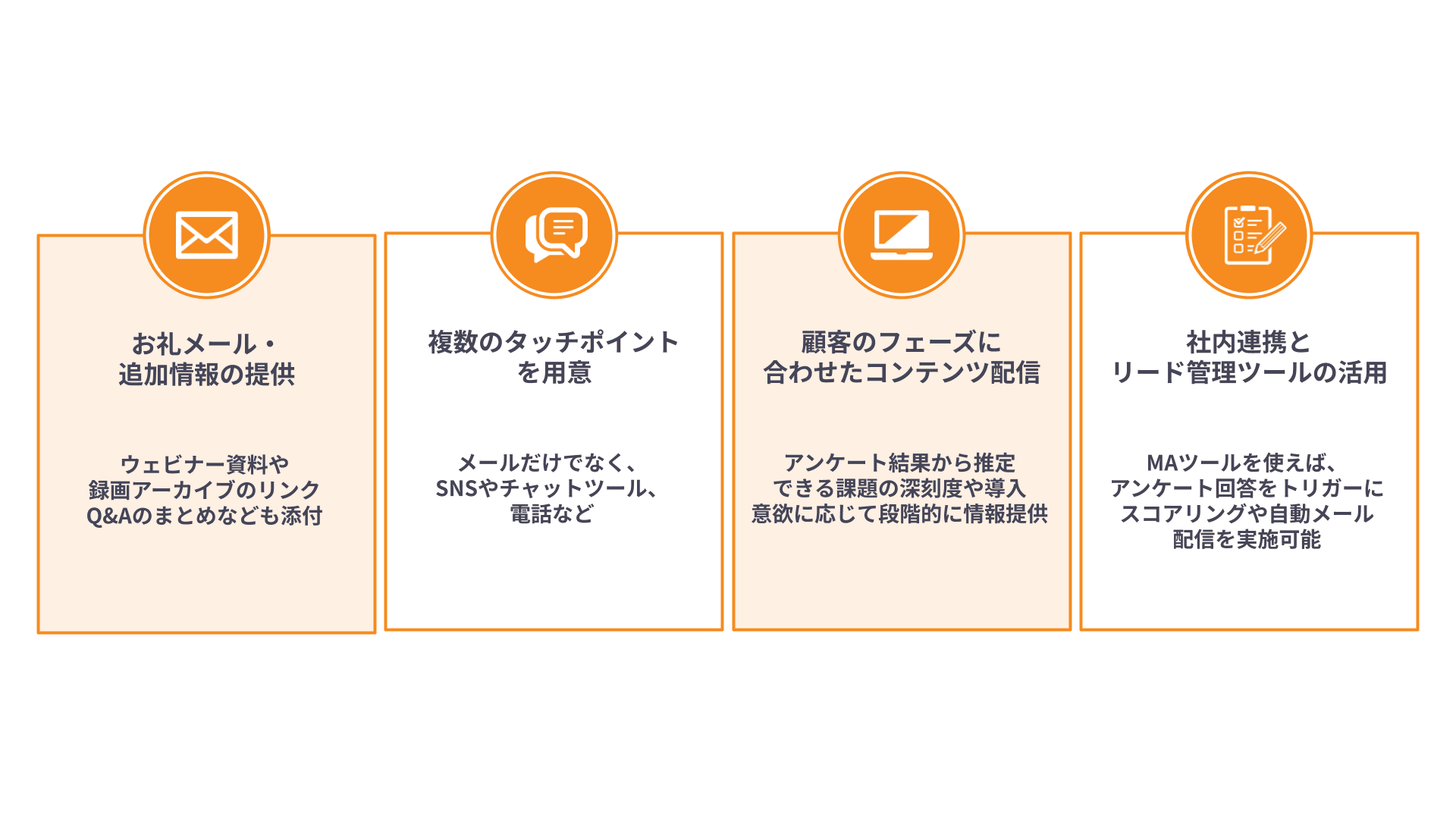

アンケート回収後のフォローアップ施策

アンケートは回収して終わりではありません。その後のフォローアップを行うことで、リードとの関係性強化や追加のビジネスチャンス獲得が可能になります。特にウェビナー参加者の興味度合いや要望を踏まえたパーソナライズドなアプローチが、成果に大きく影響します。

フォローアップの重要性が高い理由は、ウェビナー直後が参加者の関心や熱量が最も高いタイミングだからです。ここで適切なアクションを起こせば、一気に商談化や製品購入への意欲を高められます。逆に、アンケート結果をただ保管するだけで迅速なアクションを取らなければ、興味を失ってしまい、競合他社に機会を奪われる恐れもあります。

また、BtoBでは購買プロセスが長期化する傾向があるため、ウェビナー後に継続的な接触を行う“リードナーチャリング”が必須です。このフォローアップが、単なる顧客情報の引き出しではなく、本格的な関係構築へ発展するポイントになります。

1. お礼メール・追加情報の提供

- ウェビナー終了後やアンケート回答後、感謝の気持ちを伝えるメールを送る。

- その際、ウェビナー資料や録画アーカイブのリンク、Q&Aのまとめなども添付する。

- 参加者が興味を持ったトピックが判明していれば、関連するケーススタディや成功事例を個別に紹介すると効果的。

2. 複数のタッチポイントを用意

- メールだけでなく、SNSやチャットツール、電話など相手が利用しやすい連絡手段を提示。

- 特にアンケートで「もっと詳しい説明が欲しい」と回答した方には、個別の面談や追加相談の機会を提供する。

- ウェビナー終了後1週間以内にフォローアップのアクションを取ることを推奨。

3. 顧客のフェーズに合わせたコンテンツ配信

- まだ検討初期段階のリードには基本情報やホワイトペーパーを提供。

- 導入を具体的に検討しているリードには費用対効果のシミュレーションや、既存導入企業の詳細事例を提示。

- アンケート結果から推定できる課題の深刻度や導入意欲に応じて、段階的に情報提供を行う。

4. 社内連携とリード管理ツールの活用

- マーケティングオートメーション(MA)ツールを使えば、アンケート回答をトリガーにスコアリングや自動メール配信を実施できる。

- 営業チームやカスタマーサクセスチームと連携し、アンケートで得た情報を共有。

- 「熱度が高いリードには素早いアプローチを」「まだ興味が浅いリードには中長期的に育成を」という明確な方針を持つ。

ウェビナーで獲得したリードの貴重な声を、アンケートを通じて詳細に把握できたなら、その後のフォローアップこそが勝負所です。ここで迅速かつ的確な対応をすることで、リードとの信頼関係を深め、最終的なビジネス成果につなげる可能性が大幅に高まります。「アンケートを取って満足」ではなく、「アンケート後のアクションが肝心」という意識を社内で共有し、実践に移していきましょう。

関連記事:【事例も紹介】MAツールを活用してリードナーチャリングを効率的に

アンケートの活用事例

実際にウェビナーアンケートを有効活用して、成果を上げている企業の事例は多種多様です。成功事例からは効果的な運用方法やポイントを学べ、逆に失敗事例からは改善すべき点が見えてきます。具体的なケースを知ることで、自社に合った方法を取り入れやすくなるでしょう。

理論や方法論だけでは、自分たちの現場でどう活かせるのかイメージしにくいものです。だからこそ、既に成果を出している事例を見ることで、具体的な手順やハードルが明確になります。また、似た業種や規模感の企業の事例であれば、そのままテンプレートとして活用できる場合も多いのです。

一方で、アンケート活用に失敗する企業も一定数います。失敗の背景には「質問が多すぎて離脱した」「回答データを一切活用せず放置した」「個人情報の扱いに問題があった」など様々な要因が考えられます。こうした他社の失敗事例を把握しておくことで、同じ落とし穴にはまりにくくなるのもメリットです。

1. 成功事例:BtoB向けITソリューション企業

背景 : 新しいクラウドサービスをウェビナーで紹介し、見込み客を獲得したい。

施策 : アンケートをウェビナー終了直後にポップアップ表示し、回答所要時間を「1分以内」と明記。さらに、回答者全員に「導入成功事例レポート」を進呈。

結果 : 参加者の約70%がアンケートに回答。自由意見欄には導入に際しての不安点が具体的に書かれており、それをもとにQA集や追加サポートページを作成したところ、商談化率が従来の2倍に向上。

2. 成功事例:教育関連のオンラインセミナー

背景 : オンライン講座の評判や改善点を収集し、受講者満足度を高めたい。

施策 : 5段階評価による満足度調査と、「もう少し詳しく知りたい項目」を自由回答でセット。セミナー後のメールでアンケートを案内し、回答した受講者に次回講座の割引クーポンを提供。

結果 : 回答率は50%近くに上り、「動画の倍速再生をしたい」「講師への直接質問時間を増やしてほしい」などの要望が判明。すぐにプラットフォーム機能と講義スケジュールを改善したところ、継続受講率が向上。

3. 失敗事例:質問項目過多による離脱

背景 : プロダクトの改善点を徹底的に洗い出そうと、20問以上のアンケートを設定。

結果 : 回答率は10%に満たず、自由回答欄もほとんど埋まらない。参加者からは「時間がかかりすぎる」「途中で面倒になった」という苦情が届く。

学び : ユーザーの立場に立った設計ができておらず、“短時間で完了できる”配慮が不足していた。

4. 失敗事例:回答結果を活用せず放置

背景 : 社内指示でウェビナー後アンケートを導入したが、回答データをどこに共有すべきか、どのように分析すべきか決まっていなかった。

結果 : アンケートは取るがレポートも作成されず、担当者が退職した後はデータがどこにあるかも不明に。結局、改善にはつながらなかった。

学び : アンケート結果を分析・報告・施策に反映するワークフローをあらかじめ設計しておく必要がある。

成功事例・失敗事例ともに学ぶべきポイントは多く、特に「どうすれば回答率を高められるか」「集めたデータをどう活かすか」に大きな差が出ていることがわかります。成功事例では、回答のハードルを下げ、メリットを明確にし、結果を活用するフローが確立しているのが特徴です。自社のウェビナーアンケートを最適化する際は、こうした事例を参考にしながら、独自の運用方法を確立していくと良いでしょう。

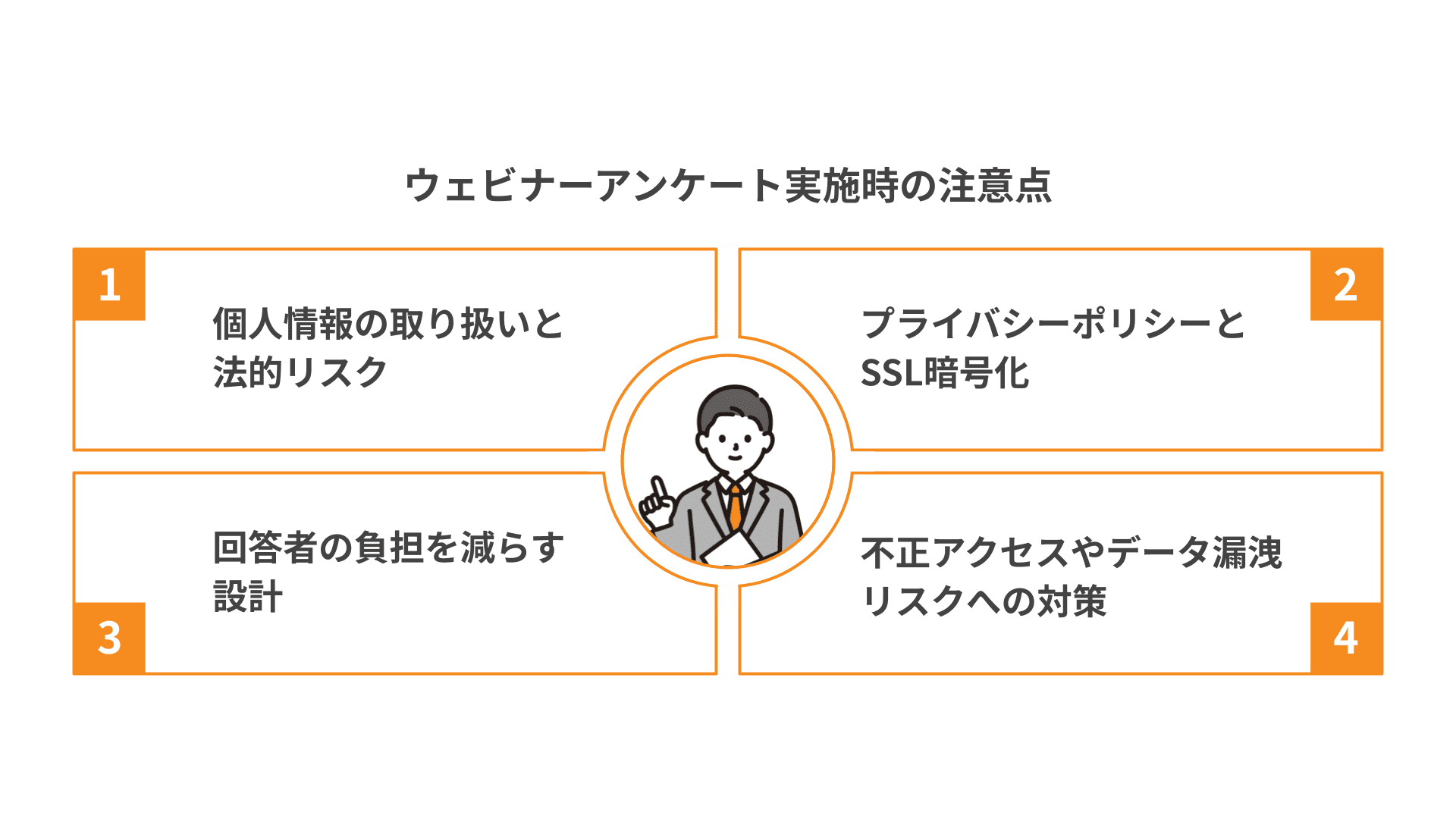

実施時の注意点

ウェビナーアンケートを実施するにあたっては、個人情報保護や法的リスク、回答者の負担など、いくつか留意すべきポイントがあります。これらを無視すると、企業の信用を損ない、トラブルを招く可能性があるため、事前にしっかりと対策を講じることが必要です。

個人情報保護法やプライバシーポリシーの整備が求められる昨今、アンケートで収集するデータについても厳格な取り扱いが求められています。特に、名前やメールアドレスを含む個人情報を取得する場合、利用目的や保管・削除の方法を明確にしておかないと、違法となるリスクがゼロではありません。

また、参加者が回答に負担を感じる質問内容(必須項目が多すぎる、回答が難しい専門的すぎる質問など)は、回答率を下げるだけでなく、企業イメージの悪化にもつながります。アンケートはあくまで“相手あってのもの”である点を忘れずに、配慮した設計が求められます。

1. 個人情報の取り扱いと法的リスク

- アンケートフォームで取得する情報を最小限に抑え、不要な項目は質問しない。

- 回答者に対して「収集する情報の目的」「利用範囲」「保存期間」を明記し、同意を得るプロセスを設ける。

- 海外にも参加者がいる場合は、GDPR(EU一般データ保護規則)への対応も視野に入れる必要がある。

2. プライバシーポリシーとSSL暗号化

- 自社サイトやフォーム作成ツールにおいて、SSL(HTTPS)で通信を暗号化する。

- プライバシーポリシーや利用規約に、アンケート結果の扱い方や第三者提供の有無などを記載し、読みやすく分かりやすい言葉で公開する。

3. 回答者の負担を減らす設計

- 必須回答と任意回答を区別し、すべての項目を必須にしない。

- 技術的に操作が複雑な質問(ドラッグ&ドロップで並べ替えなど)は、参加者にとって負担になりやすい。

- 質問内容が難しすぎる場合、解説や選択肢を工夫して回答の敷居を下げる。

4. 不正アクセスやデータ漏洩リスクへの対策

- アンケートツールやプラットフォームのセキュリティレベルを確認し、定期的にアップデートやメンテナンスを行う。

- 回答データの管理者権限やアクセス権限を適切に設定し、社内外の情報漏洩を防止。

ウェビナーアンケートは、顧客や見込み客との信頼関係を築くうえで有効な手段ですが、その分、データの取り扱いには慎重な対応が求められます。法的リスクを回避しつつ、回答者への配慮を欠かさない設計をすることで、企業イメージの向上にもつながるでしょう。「アンケートで貴重な意見を集めたい」という気持ちが先行しすぎず、最低限守るべきルールやマナーをしっかりと踏まえたうえで実施することが重要です。

まとめ

ウェビナーアンケートは、参加者の満足度やニーズを把握するだけでなく、その後のマーケティング施策や商品開発、リードナーチャリングにまで大きく貢献する重要なツールです。成功のポイントは、目的に合わせた設計と高い回答率を実現する仕組み、そして得られたデータをしっかり分析・活用する流れを確立することにあります。

- ウェビナーアンケートの重要性

- 参加者の本音を知る機会として不可欠。

- 顧客満足度や課題把握、リード育成、サービス改善など、多角的に活用可能。

- アンケートの作成と回答率向上テクニック

- 目的に応じた質問設計(定量・定性のバランスを考慮)。

- 回答時間を短くする工夫やインセンティブの提供で、参加者を“動かす”。

- 分析・レポート化とフォローアップ

- 数字とテキストの両面から深掘りし、社内外の関係者に可視化して共有。

- 回答結果をもとに追加コンテンツや商談化を促進するアクションを早めに実行。

- 注意点

- 個人情報の適切な取り扱い(法令順守・リスク対策)。

- 回答者負担を考慮した設計で、企業イメージ向上にも配慮。

アンケートの結果は、一度回収しただけで完結するものではありません。特にオンラインでのやり取りが中心となるウェビナーでは、参加者の“リアルな声”を聞ける貴重なチャンスと言えます。それを自社の改善やビジネス拡大に活かすためには、アンケートが持つ可能性を最大限に引き出す必要があります。