「新規顧客を獲得したいけれど、ただのカタログやWebサイトでは充分にアピールできず、具体的な成果につながらない…。」そんな悩みを抱えたまま、日々営業活動に追われていませんか?

ビジネスの世界では、商品やサービスの訴求だけでなく、相手の課題に対して確かな解決策を示すことが重要です。しかし、一度の電話や短いオンライン会議だけで信頼を獲得するのは容易ではありません。その結果、競合に勝てない、商談の進行が遅れる、またはまったく検討候補にすら入れない…こうした課題感を多くの企業が抱えています。

そこで注目を集めているのが「ホワイトペーパー」です。ホワイトペーパーは、企業の専門知識や事例、導入効果などを体系的にまとめた資料であり、顧客に対して“これなら解決できる”という説得力を与える強力なツールです。

「ホワイトペーパーを作るのは大変そう」と思うかもしれませんが、正しい手順とポイントさえ押さえれば、誰でも効果的に仕上げられます。この記事では、ホワイトペーパーの基本から活用事例、作り方、運用のコツまでを徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、あなたのビジネスをさらに加速させるヒントにしてください。

ホワイトペーパーとは?基本概念と特徴

ホワイトペーパーとは、企業や団体が特定のテーマや課題に対して専門的な知見を示し、読者の疑問や問題を解決へと導くために作成する資料のことです。カタログやパンフレットと異なり、製品・サービスの概要に加えて、実際の導入事例やデータ、背景となる理論などを詳細に取り上げることで、読者の信頼を獲得しやすいという特徴があります。

ビジネスのデジタル化が進むにつれ、WebサイトやSNSなど顧客との接点は増えましたが、情報が氾濫しているため、一歩踏み込んだ説得材料が必要になっています。ウェビナーやオンラインセミナーが増えている現状では、参加者が「さらに詳しい情報を知りたい」と感じたときにホワイトペーパーのダウンロードを促すといった導線を設けることで、見込み客を効率的に育成できるのも理由の一つです。

例えば、あるIT企業が新しいセキュリティシステムを開発したとします。単に「安全です」「導入するとコストが下がります」と言うだけでは、説得力に欠けるかもしれません。しかしホワイトペーパーでは、セキュリティリスクの具体例や被害事例を踏まえたうえで、どのように対策すれば効果的なのか、導入ステップや費用対効果を詳細に説明できます。さらに、「導入後にセキュリティインシデントの発生率が前年比で30%以上削減できた」という具体的なデータがあれば、十分な根拠として読者は信頼を寄せます。こうした積み重ねが「自社も同じように成果を出せるかもしれない」と読者に強くイメージしてもらえ、“ホワイトペーパー=信頼できる情報源”というイメージにつながり、新規顧客の獲得や既存顧客の満足度向上に貢献するのです。

要するに、ホワイトペーパーとは専門性の高い情報をまとめた“読者の課題解決”にフォーカスした資料です。製品カタログやSNS投稿だけでは補いきれない深い情報を提供することで、読者の信頼と共感を得やすくなります。今の時代、競合製品が乱立するなかで、自社の強みを効果的に訴求するツールとしては欠かせない存在となってきています。ビジネスの成長を加速させたいと考えるなら、まずはこのホワイトペーパーの基本概念を押さえ、具体的にどう活用できるかを検討してみることが大切です。

ホワイトペーパーが注目される理由

なぜホワイトペーパーが注目されるのか、それは“専門性”と“説得力”を同時にアピールでき、マーケティングや営業活動において「質の高いリード」を効率的に獲得できるからです。近年のBtoBマーケティングにおいては、ただ多くのリードを集めるだけでなく、“購買意欲の高い”または“具体的な課題意識を持つ”リードにアプローチすることが重視されています。その観点から、ホワイトペーパーには以下のような理由で注目が集まっています。

- 専門性の演出

ホワイトペーパーは調査データや事例、具体的なノウハウを網羅しているため、配布・公開するだけで「この企業はしっかりした知見を持っている」という認知を得やすい。 - ユーザーの課題解決意識を高める

興味を持った人がダウンロードするので、そもそも購買意欲や問題意識の強い層を囲い込める。 - 信頼構築

ホワイトペーパー自体が“公的資料的な性質”を持つため、企業の主張が広告色が強いだけの資料よりも納得されやすい。

さらに、リード獲得手法として一般的なメール広告やSNS広告は、広く認知は得られるものの、ターゲットを絞りにくかったり、興味の薄いユーザーを多く呼び込んでしまうという側面があります。一方、ホワイトペーパーは内容が専門的であるほど、必要性を感じている人だけがダウンロードするため、コンバージョン率が比較的高くなりやすいのです。

たとえばマーケティングオートメーション(MA)ツールを提供する企業が、導入事例やROIの試算方法などをまとめたホワイトペーパーを用意したケースを想定してみてください。資料のダウンロードフォームをWebサイトやSNS、メールリンクなどで展開すると、MAツールの導入に興味がある、もしくは既に導入の検討を進めている企業だけが資料を請求します。その結果、営業担当は「具体的な課題を抱え、導入意欲が高い層」に対してピンポイントでアプローチできるようになります。

実際、ホワイトペーパーを活用したリード獲得施策を行った企業の中には、問い合わせ数が数カ月で2倍以上に増加したという成功事例もあります。加えて、「ダウンロードしてくれた企業と商談設定できる確率が従来の広告経由より高い」という声が多く聞かれます。これはまさしくホワイトペーパーが、より深い検討段階の顧客の興味を引き寄せ、商談を前に進める「フィルター」の役割を果たしていることを意味します。

最終的にホワイトペーパーが注目されるのは、“顧客の課題を深く理解し、その解決策を信頼性と専門性をもって提示できる”からです。営業やマーケティングチームにとって、本当に欲しいのはクオリティの高いリードです。その点で、ホワイトペーパーは単なる資料ではなく、ターゲットと自社を結びつける強力な“橋”となります。もし自社のサービスが「専門的な要素をどう伝えればいいかわからない」「営業活動でうまく差別化できない」と感じているなら、ホワイトペーパーを活用することで、競合との差を明確にし、顧客への提案をより深いレベルで行えるようになるはずです。

ホワイトペーパーの主な用途・目的

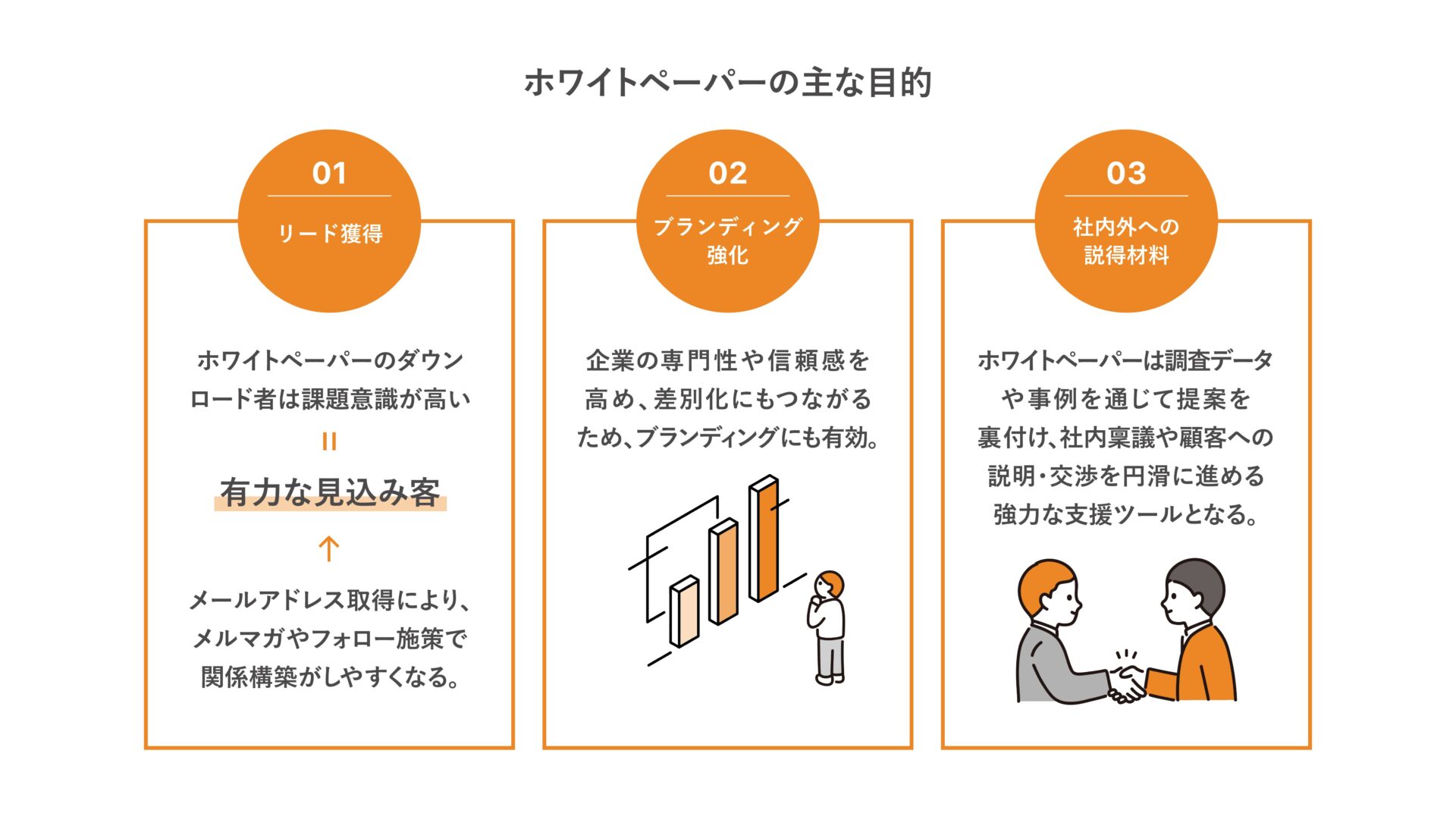

ホワイトペーパーの用途は実に多岐にわたりますが、主な目的は「リード獲得」「ブランディング強化」「社内外への説得材料」の3つに集約されます。

- リード獲得:

ホワイトペーパーをダウンロードする人は、多くの場合、既に何らかの課題を抱えています。その課題解決の糸口を求めて情報収集をしているので、営業的には“有力見込み客”とみなせるのです。ダウンロード時にメールアドレスなどの情報を取得すれば、その後のメルマガやフォローアップ施策によって関係構築が進めやすくなります。 - ブランディング強化:

単にカタログを配るだけではなく、専門性の高い内容がまとめられたホワイトペーパーがあることで、「この企業はしっかりとした知見を持っている」「専門家の集団だ」という印象を与えられます。また業界特化型の情報や先端技術に関する解説を含むことで、差別化が可能になります。ブランディングを考えるうえで、ホワイトペーパーの提供は価値の高いコンテンツマーケティング施策の一つです。 - 社内外への説得材料:

社内導入の際に稟議書だけでは不十分な場合や、クライアントへのプレゼンテーション時に「客観的データが欲しい」となるケースは少なくありません。ホワイトペーパーは、裏付けとなる調査結果や事例が詰まっているため、提案内容を強力に後押しできます。社外のパートナーや顧客に対しても、より詳細な議論が可能になるため、交渉や説明をスムーズに進めるための要として機能します。

コンサルティング企業の場合は自社の成功事例やマーケットリサーチ結果をホワイトペーパー化することで、見込み顧客に向けて“課題解決のシナリオ”を具体的に提示できます。こうした実際の数字や事例は、クライアントの「本当に効果があるのか?」という不安を払拭する大きな材料となり、結果的に商談をスムーズに進める鍵となるのです。

ホワイトペーパーを活用することで「リード獲得」「ブランディング強化」「説得材料の提供」という三大目的を効率的に達成できます。特にBtoBビジネスでは、意思決定プロセスが複数のステークホルダーを巻き込むため、ホワイトペーパーのような論理的で客観的な資料が重宝されるのです。自社の強みや優位性をしっかり打ち出したい場合には、まずホワイトペーパーのテーマ選定から始め、読み手が「これは自分たちの問題を解決してくれる」と感じられるように構成を工夫してみましょう。

ホワイトペーパーの作り方(手順とコツ)

ホワイトペーパーは単なるパンフレットやマニュアルとは異なり、「誰の、どの課題を、どう解決できるか」を明確にし、読者の疑問や課題を“理論+実例”で解決してあげる資料です。そのため、中途半端な内容では「結局何が言いたいの?」と読者を混乱させかねません。だからこそ、下記のようなプロセスで作成することが大切です。

- テーマと読者ペルソナを明確化する

どのような人が、どのような状況で読むのかを設定します。例えば「IT部門の管理職が、セキュリティ対策を検討する時」など。ここを曖昧にすると的外れな内容になってしまいがちです。 - リサーチと情報収集

自社の過去事例、競合比較、業界データなどを多角的に調査します。ここで得られた裏付けがホワイトペーパーの説得力を支えます。 - 構成の作成とライティング

目次と流れをあらかじめ組み、序論・本論・結論のバランスを意識して執筆します。ストーリーテリングを盛り込むと読者が最後まで読みやすくなります。 - デザイン・レイアウト調整

グラフや図表を使い、文章だけでは伝えきれない情報を視覚化します。デザインにこだわることで読む意欲を高め、信頼感もアップさせます。 - レビューと校正

一度書き上げた後、専門家やチームメンバーによるチェックを行い、内容の正確性や表現のわかりやすさを確認します。

たとえば、BtoB向けのSaaS製品を扱うスタートアップの場合、以下のような手順で作成するとスムーズです。

- テーマ設定: 「中小企業向けにクラウド型会計ソフトを導入するメリットと成功事例」

- リサーチ: 「国内の中小企業が抱える会計業務の課題」「導入事例としてA社が3カ月で初期投資を回収できた理由」「競合他社との比較データ」などを収集。

- 構成サンプル:

- 序論:なぜ会計ソフトの導入が今求められているのか(市場背景・課題)

- 本論:導入メリット・導入手順・コスト面の試算・A社事例

- 結論:他社事例と比較し、導入までの流れと期待効果を総括

- 序論:なぜ会計ソフトの導入が今求められているのか(市場背景・課題)

- ライティングとデザイン: 文章だけでなく、導入効果をグラフ化することで視覚的に理解しやすくする。

- レビュー: 開発部門、マーケティング部門、場合によっては税理士など第三者の専門家にも内容チェックを依頼し、信頼性の高い資料に仕上げる。

こうした具体的な手順を踏むことで、「ただ自社の製品を一方的に押し付ける」ものではなく、「読者が実際に行動するための情報を提供する」ホワイトペーパーが完成します。

結局のところ、ホワイトペーパーをうまく作る鍵は“読者第一”の視点にあります。誰のどんな課題を解決するための資料なのか、その人たちはどんな情報を求めているのかを明確にするだけで、必要なデータの選定や構成の組み立て方が自然と見えてくるはずです。さらに、第三者からのレビューや表現のブラッシュアップを重ねることで、より説得力のある資料に仕上がります。初めての作成でも、これらのプロセスを踏まえれば、読者にとって価値あるコンテンツとなるでしょう。

具体的な参考資料・成功事例・テンプレート

ホワイトペーパーを効率よく作成するためには、成功事例から学ぶことが最も近道です。また、インターネット上にはテンプレートやデザイン例が数多く存在するので、これらを活用することで短期間で高品質な資料を作り上げられます。

ホワイトペーパーは企業ごとに扱うテーマや情報の深さが異なりますが、基本的な構成や見せ方には共通点があります。既に成果を上げている企業のホワイトペーパーを参考にすることで、「どんな構成が読みやすく、どんなデザインが信頼感を高めるのか」を効率的に学べるのです。また、全くゼロから作るよりも、テンプレートを基に必要な情報を埋め込んでいく方が短時間で完成度を高められます。

例えば、以下のようなリソースや事例が参考になります。

- 海外マーケティング企業の事例集

HubSpotなどが提供するホワイトペーパーやeBookは、グラフ・統計データ・事例・デザインが整っており、見やすさと読みやすさのバランスがとれています。BtoBマーケティングの先進事例を知りたい場合は特に有用です。 - 国内企業の導入事例付きホワイトペーパー

大手IT企業やコンサルティングファームが公開している資料を見ると、どのように導入効果を数値化しているか、どんなビジュアルを使っているかがわかります。特にビジネスセミナーなどで配布される資料は、データの出典元や文章の論理展開など、参考になるポイントが多いでしょう。 - テンプレートサイトやツールの活用

PowerPointやGoogleスライド向けのホワイトペーパーテンプレート、もしくはAdobe InDesignなどのプロ向けツールで使えるデザインテンプレートが公開されています。これらを利用すると、レイアウト設計やデザイン面の負担を大幅に削減できます。

また、実際の成功事例として、あるスタートアップ企業が自社のサービス導入後の具体的な効果を数値化したうえで、A4サイズで15ページほどのホワイトペーパーを作成し、Webサイト上で無料ダウンロード可能にしました。その結果、1カ月で数百件のダウンロードがあり、問い合わせ数も従来の2倍近くに増加。さらにダウンロード者の多くが経営者や管理職といった意思決定層だったことで、商談化率を大幅に引き上げたという事例があります。

ホワイトペーパーは「オリジナリティが重要」とはいえ、まったくの独自形式で作るよりも、成功事例やテンプレートを活用しつつ、自社のカラーを加えていくのが最も効率的です。特に初めての作成時には、既存の事例を徹底的に研究し、良い部分を積極的に取り入れるのがおすすめです。デザインやレイアウトに関しては専門知識が必要な場合もあるので、外部のデザイナーやフリーのテンプレートを活用し、短期間で完成度の高い資料を作成していきましょう。

ホワイトペーパー制作にかかるコストと期間

ホワイトペーパー制作のコストや期間は、テーマの難易度や情報の深さ、デザインの凝り具合によって大きく変動します。とはいえ、しっかりと計画立案して段取りよく進めれば、最小限の費用と期間で高品質な資料を完成させることも可能です。

- リサーチやデータ収集にかかるコスト:

業界データや市場動向、社内の成功事例・失敗事例をまとめるには、それなりに時間と労力が必要です。必要なデータの範囲が広いほどリサーチコストが増大します。 - ライティングやデザインの外注費:

社内にライティングやデザインの専門家がいない場合は、フリーランスや制作会社に外注する必要があります。料金相場は1ページあたり数万円~数十万円と幅広く、依頼内容やクオリティによって大きく変わります。 - 社内レビューや調整にかかる期間:

多くのステークホルダーが関わるほど、内容確認や修正に時間がかかります。特に専門部門のチェックや法務部門の確認が必要な場合はスケジュールに余裕を見ておく必要があります。

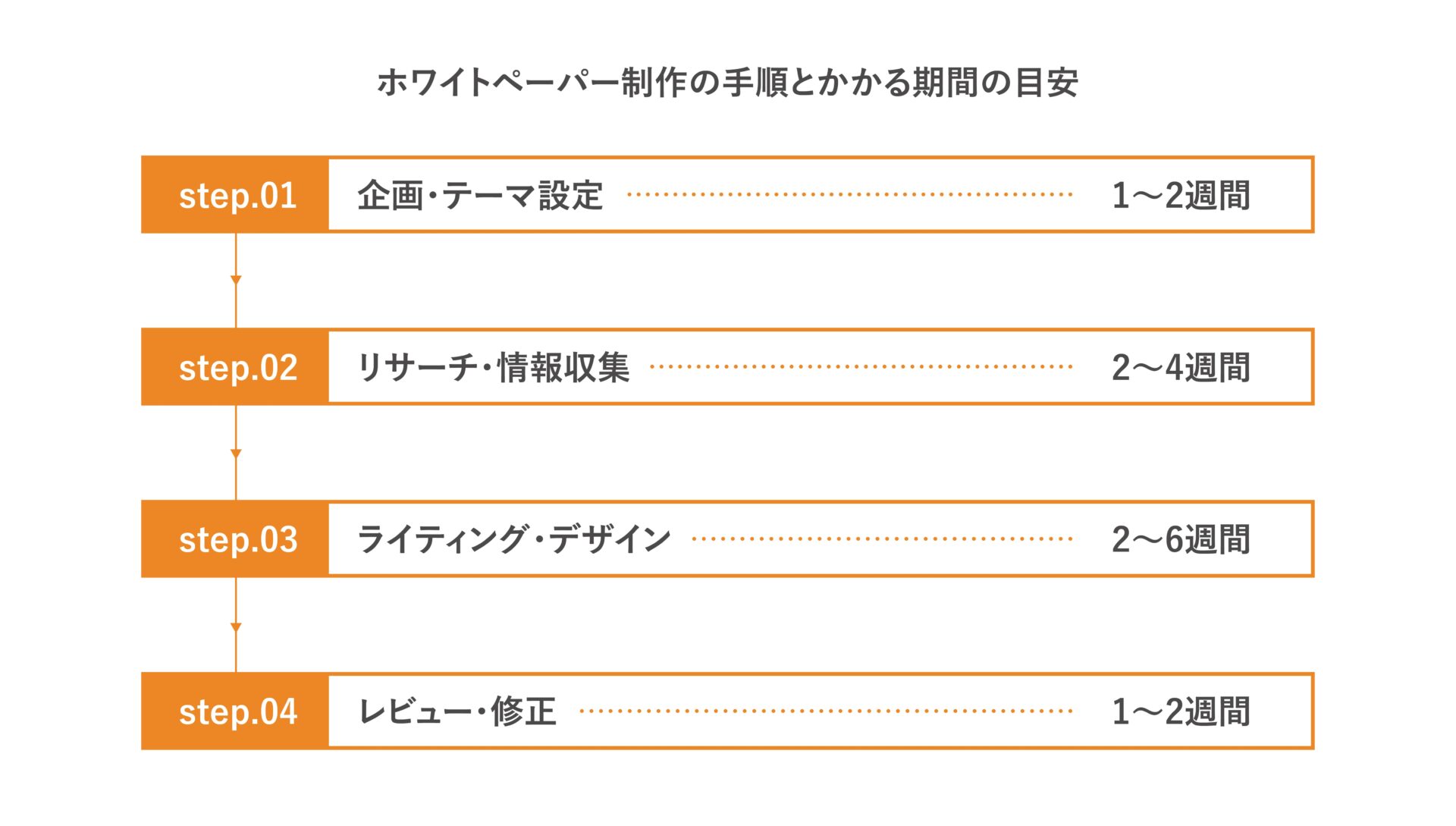

実際にホワイトペーパーを作成する際、「平均してどのくらいの期間がかかるのか?」という質問がよくあります。一般的には、約1~3カ月程度を見積もることが多いです。以下はあくまで一例ですが、フローと想定期間を示すと、次のようになります。

- 企画・テーマ設定(1~2週間): 読者ペルソナの明確化、ゴール設定

- リサーチ・情報収集(2~4週間): データ収集、社内外へのヒアリング、競合調査

- ライティング・デザイン(2~6週間): 目次作成、ドラフト執筆、デザイン作業

- レビュー・修正(1~2週間): 専門部門や法務部門、外部の専門家等による校正・検証

一方、費用の面でも、自社リソースだけで完結できる場合はほぼ人件費のみで済みますが、フリーランスライターやデザイナー、翻訳会社を利用する場合は数十万円から100万円以上かかるケースもあります。特にページ数が多いホワイトペーパーや、高度なデザインを要する場合は費用が高騰しがちです。しかし、これらの費用は完成後のリード獲得数や商談成立率の向上を考えれば、十分に投資対効果が見込めると判断されることも多いです。

| 工程 | 想定ページ数 | 目安費用 (税別) | 補足ポイント |

|---|---|---|---|

| 企画・テーマ設定 | 2〜3 P | ¥50,000〜¥150,000 | 事前ヒアリング回数やワークショップ形式の有無で変動 |

| リサーチ・情報収集 | 5〜10 P | ¥100,000〜¥250,000 | 有料データベース利用・専門家インタビューが入ると+α |

| ライティング・デザイン | 8〜20 P (最終ホワイトペーパー) | ¥200,000〜¥600,000 | ページ数・図表点数・DTPツール(InDesign等)使用で上下 |

| レビュー・修正 | 8〜20 P (最終ホワイトペーパー) | ¥50,000〜¥150,000 | 多言語展開・専門家監修が必要な場合は追加費用 |

ホワイトペーパーの制作コストと期間は「どれだけのクオリティと情報量を求めるか」によって変動します。質の高い資料を迅速に作りたいなら、外注と内製をうまく組み合わせ、制作過程をきちんと管理することが重要です。制作にかかる時間や費用をなるべく抑えたい場合は、既存のテンプレートを活用したり、少人数・短期間のプロジェクトチームで集中して取り組むなどの工夫が効果的です。

運用・更新・PDCAサイクルの回し方

ホワイトペーパーは“作って終わり”ではなく、定期的に運用・更新しながらPDCAサイクルを回していくことで、長期的な効果を最大化できます。

ビジネス環境や市場動向は日々変化しています。1年前に有効だったデータや事例が、今は古くなっている可能性もあります。読者は最新の情報やトレンドを求めるため、ホワイトペーパーの内容を定期的に見直し、加筆修正する必要があります。また、公開後に得られるダウンロード数や問い合わせ数、読者からのフィードバックを分析し、それをもとに改善を続けることで、より効果の高いホワイトペーパーに進化させられます。

たとえば、ホワイトペーパーを1度リリースした後、以下のような項目を定期的にチェックします。

- ダウンロード数・問い合わせ数: 予想よりも少ない場合は、タイトルやリード文、公開しているチャネルに問題がないかを再考する必要があります。

- フィードバック: アンケートフォームや問い合わせ時の質問などから、読者が「もっと知りたい」と思っている部分や、「わかりにくい」と感じた部分を把握します。

- 最新情報や新しい事例: 業界のトレンドや自社の新サービス、成功事例などを追加することで、常にフレッシュな内容を提供します。

仮に「ダウンロードフォームまで進む人が少ない」という課題が判明した場合、LP(ランディングページ)の改善や、SNSでの露出強化、広告ターゲットの見直しなどが次のアクションとして考えられます。逆に「ダウンロードはされるが、その後の問い合わせに繋がりにくい」という場合は、ホワイトペーパーの内容が読者の疑問を十分に解消できていないか、次のアクションを誘導する導線(CTA)が弱い可能性が高いです。

最終的には、ホワイトペーパーは「出したら終わり」という一発勝負の資料ではなく、PDCAサイクルを回して常に改善していく“生きたコンテンツ”であると捉えるべきです。特にBtoB領域では、技術の進歩や競合の台頭などによって市場環境が変わりやすいため、内容の陳腐化を防ぎ、常に最新の情報を提供することが重要となります。ダウンロード数や問い合わせ数の推移を見守り、効果測定→改善→再公開の流れを繰り返すことで、ホワイトペーパーを“営業の最強ツール”へと育て上げていきましょう。

まとめと次のステップ

ホワイトペーパーは、専門性の高い情報をわかりやすくまとめ、読者の課題解決をサポートする最強のマーケティング資料です。リード獲得からブランディング、社内外の説得資料として、さまざまな目的で活用できる優れたコンテンツだということがわかります。

- 深い情報提供で信頼度アップ

カタログやチラシでは伝えきれないデータや事例を盛り込むことで、読者の理解と納得度を高められる。 - 高品質リードを獲得しやすい

ホワイトペーパーに興味を示す時点で、ユーザーは自社のサービスや製品に課題解決を求めている可能性が高い。 - 更新・運用が前提のコンテンツ

公開後もPDCAを回して改善し続けることで、長期的に価値を提供できる。

これまでの解説や事例からも、ホワイトペーパーを導入することによって問い合わせ数や商談化率が上がるケースは少なくありません。特にBtoBの世界では、企業の購買プロセスが複雑である分、顧客が納得するための材料が必要です。そこにホワイトペーパーを活用することで、具体的な数字や先行企業の成功体験を提示し、購買検討のハードルを下げることが可能になります。

最後に、今からホワイトペーパーを活用しようと考えている方へ、次のステップを提案します。

- テーマ・ペルソナ設定

誰のどんな課題を解決するために作るのかを具体的に定める。 - 必要な情報の収集

社内外のデータや成功事例、競合情報などを集めて説得力を高める。 - 構成・ライティング・デザイン

PREP法やストーリーテリングを意識し、わかりやすくまとめる。 - レビュー・公開

専門家やチームメンバーの意見を反映させ、完成度を高めたら多様なチャネルで公開する。 - PDCAサイクルを回す

ダウンロード数や問い合わせ数を分析し、定期的に内容を更新・改善する。

ホワイトペーパーは作成に手間や時間がかかる一方で、一度きちんと作り込めば長期間にわたってリードを生み出し、社内外の説得材料にもなる非常に強力な武器です。ぜひ本記事を参考に、自社ならではのホワイトペーパーを作成してみてください。