オンラインイベントやセミナーを開催してみたものの、思うように参加者が集まらず「結局、費用や労力ばかりかさんでしまった……」という経験はありませんか?あるいは参加者は集まっても、その後の商談や受注につながらず、「ウェビナーの効果が実感できない」と悩む声も多いのが現実です。

せっかく貴重な時間を割いて企画・準備をしても、結果的に見込み顧客を育てられなかったり、ブランドの認知を拡大できなかったりすると、費用対効果が不透明なままになりがちです。さらには、参加者から「内容が薄かった」「時間の無駄だった」というネガティブな印象を持たれてしまうことも。これでは、今後のマーケティング活動にも支障をきたしかねません。

そこで今回は、ウェビナーの開催で成果をしっかりと出すためのコツを5つに絞ってご紹介します。企画段階からターゲット設定、集客、進行、フォローアップまで、ポイントを体系的に押さえれば、「ウェビナーは難しい」「手間ばかりかかる」といったネガティブなイメージを払拭し、あなたのビジネスに新たな風を吹き込みます。

実際に、この5つのコツを活用してウェビナーを継続的に開催し、半年で新規リードを2倍に増やした企業や、商談化率を20%以上アップさせた事例も多数報告されています。「もうウェビナーで失敗したくない」「できれば手軽に、かつ確実に成果を出したい」という方ほど、ぜひ注目してみてください。

たとえば、あるIT企業では、ターゲットのペルソナ設定とストーリーの組み立てを強化したことで、参加者が「まさに自分のことを言っている!」と共感し、質疑応答でも活発な議論が起こりました。その結果、ウェビナー後の商談数は過去最高を記録し、最終的には年間の売上目標を前倒しで達成できたそうです。

あなたが次に取るべきアクションは、これから紹介する5つのコツを実践に移すこと。さっそく本編を読み進めていただき、ウェビナー成功への第一歩を踏み出しましょう。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

ウェビナーのコツ①:企画とターゲット設定

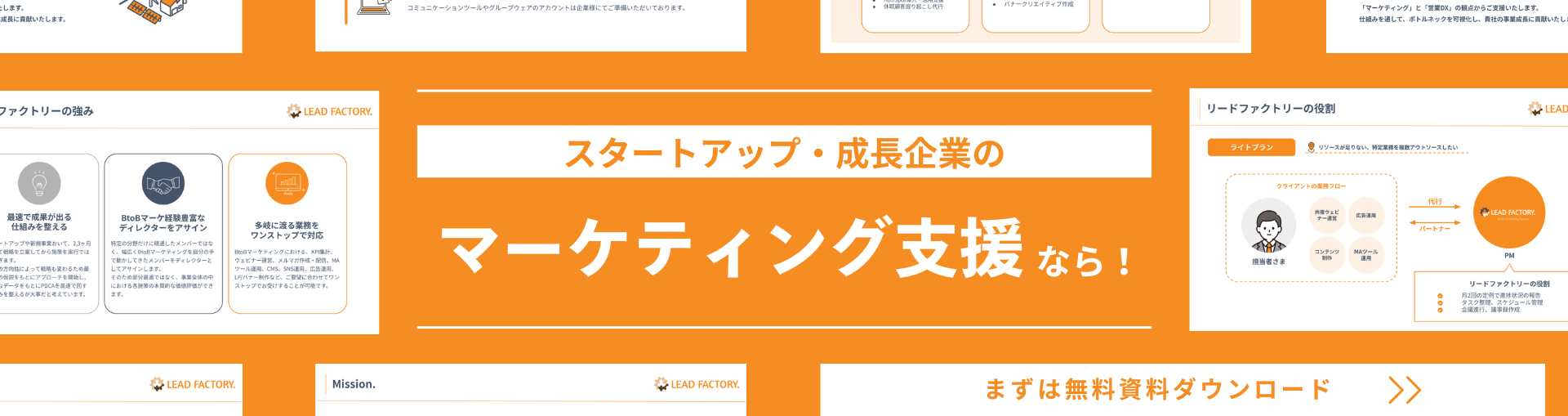

ウェビナーを成功に導く第1のコツは、明確なゴール設定と、的確なターゲット(ペルソナ)の設計です。

どんなに優れたプレゼン技術や集客チャネルがあっても、「誰の」「どんな課題を」「どのように解決するのか」が曖昧だと、結局は参加者に刺さるメッセージを届けることができません。ウェビナー全体の方向性を定めるうえでも、このステップが何より重要となります。

なぜゴールとターゲット設定が重要かというと、ウェビナーの目的がブレると、その後の集客やコンテンツ設計、フォローアップの施策に一貫性が失われてしまうからです。たとえば「新規リードを獲得する」という目標なのに、既存顧客向けのスペック説明に終始してしまったら、新規顧客のニーズに合った話題が提供できず離脱されてしまいます。一方で「既存顧客とのエンゲージメントを高めたい」のに、いきなり初心者向けの説明から始めると、参加者は「これは自分のためのセミナーではない」と感じてしまうでしょう。

また、ターゲットが漠然としていると、告知の段階で「自分事化」されにくく、参加者の集客数や質にも悪影響を及ぼします。結果的に、ウェビナーを開催しても「何のためにやっているのか分からない」となり、運営サイドも評価がしにくいのです。ゴールとペルソナを明確に言語化することで、制作する資料や告知文、当日の進行すべてに整合性を持たせられ、成果に直結しやすいウェビナーに仕上がります。

1.ゴールを明確にする

新規リード獲得・ブランド認知拡大など、目的を定義する

ウェビナー企画の第一歩は、「何を達成したいのか」というゴール設定です。たとえば、新規顧客のリストを増やしたい場合は、登録フォームの設計や申し込みページの導線を重点的に整え、当日も「初めて興味を持ってくれた人」に向けたわかりやすい内容が求められます。一方で、既存顧客の満足度を高めたい場合には、製品のアップデート情報や高度な事例紹介が効果的でしょう。またブランド認知を拡大したいなら、SNSや広告展開を強化し、多くの人の目に触れるアプローチを優先していきます。

こうした目的をはっきりさせることで、ウェビナーの構成や内容、さらには開催日時の選択までがスムーズになります。ゴールによっては対象者の属性や興味関心が異なるため、企画時点で大きく方向性が変わってくるのです。

成果を測るためのKPIを決めておく(参加率・商談化率など)

ゴールを定義したら、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。「参加登録者数」や「実際の参加率」のほか、「ウェビナー終了後の商談化率」「申し込みから成約に至るリードタイムの短縮度合い」など、目的に即した指標を定めることが大切です。たとえば、ブランド認知度を測りたい場合は、SNSでの拡散数やウェビナー後の資料ダウンロード数などをKPIに設定できます。

明確な数字で振り返れるようにしておくと、次回以降の改善点が洗い出しやすくなります。たとえば、参加率が思うように伸びなかった場合は、告知タイミングや申し込みページのユーザビリティに問題があるかもしれません。商談化率が低ければ、当日の内容がターゲットのニーズと合っていないか、フォローアップが不十分だった可能性があります。KPIをもとに検証と改善を繰り返すことで、ウェビナーの質を継続的に向上させることが可能になるのです。

2.誰に向けて届けるのか(ペルソナ設計)

ターゲットのニーズ・課題を言語化してコンテンツに反映

ペルソナとは「理想的・典型的な顧客像」を具体的に描き出したものです。たとえば「40代の中小企業経営者で、新製品の販路拡大に悩んでいる」「ITツール導入でコストカットを狙っている担当者」など、細かい属性や課題、行動心理を設定します。これにより、ウェビナー内容を「相手に合わせたメッセージ」に変換しやすくなります。

ペルソナの悩みを先回りして言語化できれば、告知文やタイトルに「あなたが抱えている課題がここで解決します」とはっきり明記できるため、参加検討者の興味を引きやすくなるのです。反対にターゲットが曖昧だと、「幅広く話をしよう」として結局どこにも刺さらないコンテンツになりがち。ペルソナに沿ったコンテンツは濃度が高く、参加者の満足度も上がる傾向があります。

タイトル・告知文で“誰の悩みを解決する”かを明確に訴求

ペルソナが確立したら、それを反映したタイトルや告知文を作成しましょう。ポイントは「悩みをダイレクトに示す」こと。たとえば、「在庫管理に悩むEC事業者必見!3つのステップでコスト削減する方法」といった形で、誰がどのような課題を抱えているのかを明示し、「解決策を得られる場」であることを打ち出します。

告知文でも「こんな方におすすめ」「セミナー参加後はこうなる」といったメリットを具体的に書くと、ターゲット層が自分事として捉えやすくなります。「ウェビナーで提供するメリット=解決される課題」を明確にしてあげることで、参加意欲を高めるだけでなく、当日のモチベーションも高まるのです。

たとえば、ある食品関連メーカーが「働くママ層における時短レシピ需要」をターゲットとしたウェビナーを開催した事例があります。事前にペルソナを詳しく設定し、告知タイトルに「忙しいママが喜ぶ!毎日15分で時短夕食を作る方法」と掲げました。すると、予想以上の応募が殺到し、実際の参加者数も高止まり。ウェビナーの途中でQ&A機能を活発に用い、リリース予定の新商品にも大きな関心が集まりました。これは「誰の悩みを解決するのか」を明確に掲示したことで、ターゲットの参加意欲を大きく引き上げた好例といえます。

ゴールとペルソナをしっかりと定義することこそ、ウェビナー成功への最初の一歩です。ゴールが明確であればKPIによる成果測定が可能となり、ターゲットがはっきりしていれば参加者が「これは自分向けだ」と感じる内容を提供できます。ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、どれだけ労力をかけても「誰にも響かないウェビナー」になる恐れが高まるでしょう。まずは企画段階でじっくり時間をかけ、ゴールとペルソナ設計を徹底することが、後々の集客やフォローアップまで円滑に進める最大のカギなのです。

関連記事:【完全保存版】「ウェビナー企画」で成果を倍増させる7ステップ:テンプレ&事例満載

ウェビナーのコツ②:集客・告知で参加者を増やす

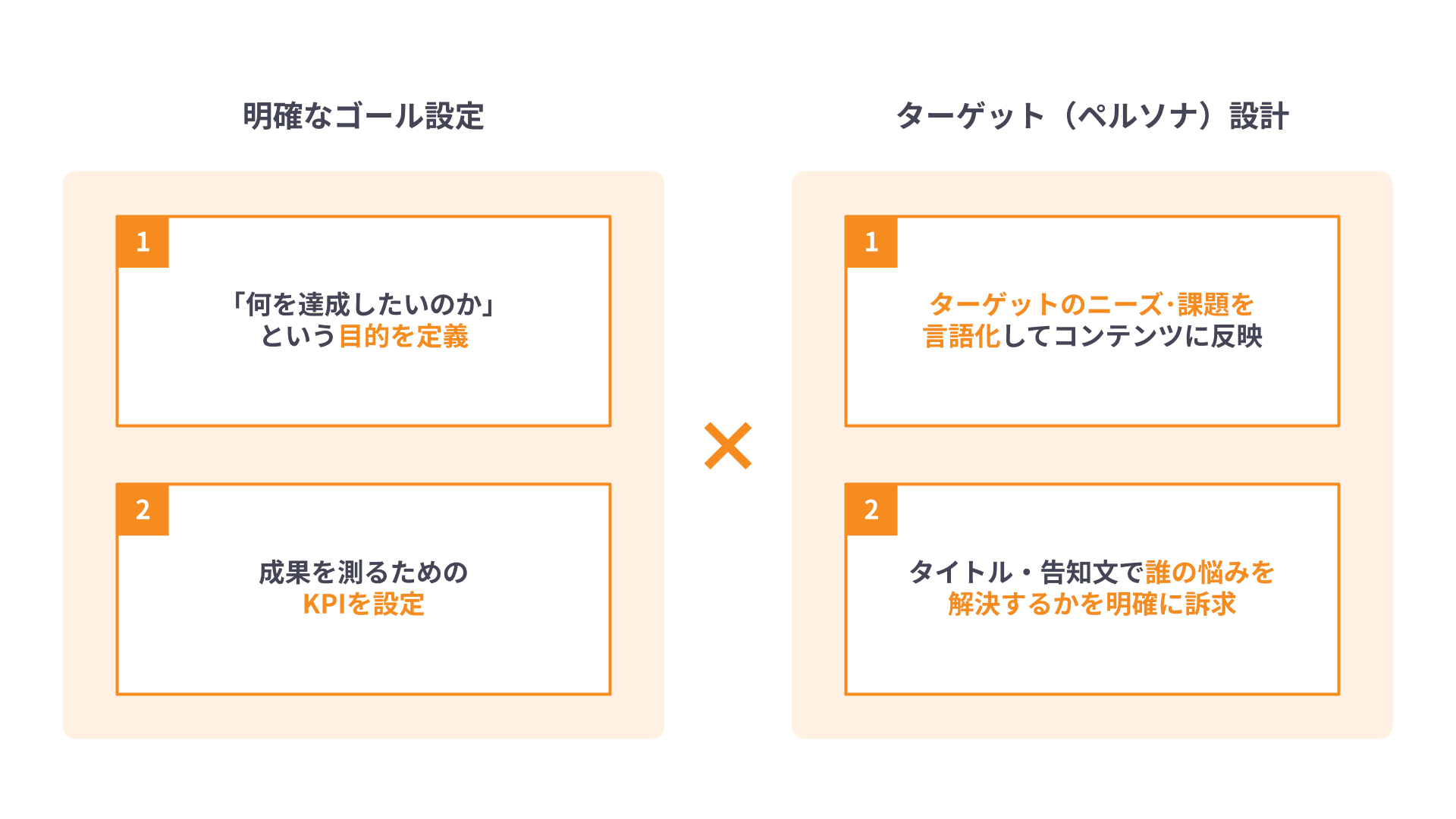

第2のコツは、いかにして参加者を集めるか、つまり「集客」と「告知」の戦略を練ることです。ウェビナーはオンラインでどこからでも参加できる利便性がある反面、情報量が多い現代では多くのセミナー情報が氾濫しており、よほど興味を引く訴求がなければ埋もれてしまうリスクがあります。集客を成功させるには、ターゲットに合ったチャネル選定と、魅力的な打ち出し方が不可欠です。

ウェビナーで成果を上げるには、まず十分な参加者を集める必要があります。なぜなら、参加者が少ないと、せっかく準備したコンテンツを届けられず、KPIの達成も見込めなくなるからです。また「興味を持ってくれそうな人」にピンポイントでアプローチしないと、質の高いリードを獲得できない可能性も高まります。そのため、適切な告知チャネルを選び、参加者が「自分の課題を解決してくれるウェビナーだ」と思えるようなコピーやデザインで告知することが重要です。

さらに、申し込みフォームの設計や開催日時の選択も、参加意欲を左右する大きな要素。ターゲットが「土日に参加しやすい」層なのか、「平日の昼休みを利用する」層なのかを把握しておかないと、参加者数を最大化するのは難しくなります。

効率的にリーチできるチャネルを活用

SNS広告・メール配信・WebサイトLPの使い分け

集客に用いる主要なチャネルは、大きく分けて「SNS広告」「メール配信」「自社サイトやランディングページ(LP)」などが挙げられます。SNS広告はターゲティングがしやすく、潜在層に認知を拡大するのに適しています。FacebookやInstagramの広告を活用すれば、興味や年齢層に応じて細かく配信できるため、効率的に新規リードを集めることが可能です。

一方で、既存顧客やメルマガ登録者など、すでに接点のある層に対してはメール配信が有効です。メールの件名に「〇〇業界のための最新ノウハウ」など、受信者の業界や興味を盛り込むと、開封率が上がりやすくなります。

さらに、自社Webサイトや特設LP(ランディングページ)も欠かせません。ウェビナーの詳細情報や申し込みフォームをひとまとめにしておくことで、集客導線がスムーズになり、SEO対策の一環としても機能します。SNS広告やメールで興味を持った人をLPに誘導し、そこで詳細を確認してから申し込んでもらう流れが一般的です。

チャネルごとに強みが異なるため、自社のターゲットがどのチャネルに多く存在するかを見極めて、最適な組み合わせを選択するとよいでしょう。

開催日時とテーマタイトルの工夫(平日夜や土日など)

ウェビナーの集客を左右する要素として「開催日時」も見逃せません。BtoB向けの場合は平日の日中から夕方にかけてが参加しやすいというケースが多い一方、BtoC向けや副業層を狙う場合は土日や平日夜が好まれることがあります。ターゲットがどんなライフスタイルを送っているのか、仕事の忙しい時間帯はいつなのかを考慮し、可能であれば複数日・複数時間帯で開催するのも一つの手です。

また、テーマタイトルの付け方も集客に大きく影響します。単に「ウェビナー開催のお知らせ」とするよりも、「【〇〇業界向け】売上を20%アップさせるノウハウ公開!」といった具体的な数字やメリットを盛り込むと、興味を引きやすくなります。

興味を引く訴求ポイントを打ち出す

ベネフィットを強調する(「時短」「コスト削減」「ノウハウ獲得」など)

告知の際に特に重要なのが、受講者が得られる「ベネフィット」を前面に押し出すことです。たとえば、参加者が「時短スキルを身につけられる」「業務効率を改善できる」「最新事例からノウハウを獲得できる」など、自分にとってのメリットを感じられるように伝えるのがコツ。ウェビナーの告知文やランディングページでも「本ウェビナーで学べる3つのポイント」「これを実践すればすぐに成果に直結する」といった形で、分かりやすい表現を心がけましょう。

ベネフィットを打ち出すときは、単に機能やスペックを述べるのではなく、「それを使ってどんな変化が生まれるか」を具体的にイメージできるようにしてあげると効果的です。

申し込みボタンやフォームを分かりやすく設置

最後まで興味を持ってくれた潜在参加者が申し込みをスムーズに行えるよう、ボタンやフォームの設置はシンプルかつ分かりやすくすることが大切です。もしLP内で情報が煩雑になりすぎると、参加者がどこから申し込めばいいのか分からないまま離脱してしまう恐れがあります。また、入力項目が多すぎると「面倒くさい」と感じられ、途中で申し込みを諦める原因になることも。

そのため、必要最低限の情報を求めるだけにとどめ、申し込みボタンもページの冒頭と最後に配置するなど、ユーザーの視線の動線を意識してください。最近ではチャットボット形式で自然に申し込みへ誘導する方法も増えていますが、いずれにしても「参加したい」と思った瞬間にすぐ行動できる仕組みが重要です。

あるソフトウェア開発会社は、SNS広告を活用してウェビナーの集客を行いました。ターゲットは「小規模事業者でITリテラシーが高くない層」だったため、Facebook広告で年齢層や興味関心を細かく設定し、「実は難しくない!初心者から始める生産性アップのためのITツール活用術」という訴求で告知を実施。さらにLPには申し込みボタンを複数設置し、スマホで見ても1タップで申し込める設計にした結果、想定以上の登録者数を獲得できました。

このケースでは「簡単」「初心者でもできる」「生産性アップ」という具体的なメリットを伝え、かつ手軽に申し込める導線を整えたことが成功要因となっています。

集客と告知をしっかりと設計することは、ウェビナーの成否を左右する重要なポイントです。ターゲットに合ったチャネルを選び、開催日時やテーマタイトルの工夫を凝らし、分かりやすいフォーム設計をするだけで、参加者数と質は大きく変わります。せっかく価値あるコンテンツを用意しても、集客がうまくいかなければその効果を十分に発揮できません。逆に集客段階で「このウェビナーは自分の悩みを解決してくれる」と感じてもらえれば、リードの質や参加者の満足度も格段に向上します。ウェビナーの本番だけでなく、告知から本番前までのプロセスにも力を注ぎましょう。

関連記事:【必見】ウェビナー集客で参加者数2倍!継続的に成果を生み出す実践ロードマップ

ウェビナーのコツ③:進行と内容の工夫で飽きさせない

第3のコツは、ウェビナー当日の進行とコンテンツ作りの工夫です。オンラインならではのメリットは数多くある一方で、画面越しでは参加者の集中力が切れやすいという課題もあります。実際、単調なプレゼンだけでは途中離脱が増えたり、終盤には参加者が半減していたりするケースも珍しくありません。ウェビナーの魅力を最大化するには、インタラクション重視の進行設計とストーリー性のある内容構成が欠かせないのです。

オンライン環境では、参加者はスマホやPCの前で手軽に参加できる反面、ほかの作業を並行している可能性も高いです。気が散る要素が多く、少しでも退屈と感じれば簡単に離脱できます。そのため、リアルのセミナー以上に「参加者を巻き込む仕掛け」が必要となるのです。チャットやQ&Aの活用、投票やクイズ、さらにはストーリー性のある構成を意識しないと、ただ一方的に話を聞いているだけの状態に陥りがちです。

また、ウェビナーはリアル会場と違って直接的な熱気を伝えにくいので、話し方や時間配分にも工夫が必要。話が長引きすぎると疲れを感じやすいですし、逆に短すぎると内容が薄いと見なされるかもしれません。最適な時間配分と、飽きさせないコンテンツ作りこそが成功の鍵です。

インタラクション重視の進行設計

チャットやQ&A機能で双方向コミュニケーションを促す

オンラインであっても、参加者が能動的に参加できる仕掛けを作ることで、興味や集中力を維持しやすくなります。その代表的な機能が「チャット」や「Q&A」です。例えば、講義の途中で「皆さん、ここまでの内容で質問があればチャットで送ってください」「実際にこの機能を使ったことがある方はQ&Aで回答ください」などと声掛けしてみると良いでしょう。

双方向コミュニケーションを意識すると、参加者も「自分は話を聞くだけの傍観者ではない」と感じられます。さらに、チャットで寄せられた質問にリアルタイムで答えるなど、一体感のあるウェビナーに仕上げることができます。特にBtoBのウェビナーであれば、専門的な疑問点や事例の深掘りなど、参加者からの質問が活発になると商談化のヒントが見つかるケースも多いです。

ミニ投票やクイズで参加者に“手を動かす”タイミングを用意

Q&Aに加え、ミニ投票やクイズを使う方法も有効です。ZoomやTeamsなどのウェビナーツールには、簡単な投票機能が搭載されていることが多いので、テーマに合わせて「あなたが抱えている課題は何ですか?」「どのような施策に興味がありますか?」などを事前に設定しておくと、参加者の状況把握にも役立ちます。

クイズ形式にして「正解者には特典をプレゼント」といった仕掛けを入れると、さらに盛り上がります。たとえば、IT系のウェビナーであれば「現在日本で最もシェアの高いツールはどれ?」など、業界知識を試すようなクイズを出してみるのも面白いでしょう。こうした「手を動かす」時間を挟むことで、参加者の集中力がリセットされ、飽きずに最後まで参加してもらえる確率が高まります。

ストーリー性と時間配分を意識

導入→課題提起→解決策→事例→まとめ の流れで構成

ウェビナーの内容構成は、一連のストーリーとして捉えるのがポイントです。まず冒頭で「目的」「本日の流れ」を明確に示し、次に「なぜこのテーマが重要なのか」「どんな課題があるのか」を提示します。そのうえで「解決策」を紹介し、さらに実際の事例で裏付けを行い、最後にまとめとQ&Aで締めくくる——このような流れを意識するだけで、参加者は頭の中で情報を整理しやすくなります。

人間はストーリーに沿って情報を受け取ると理解が深まりやすい傾向があります。また、課題を先に提示することで「自分ごととして捉える」きっかけにもなるのです。解決策に移るときには「具体的なプロセス」「活用ポイント」などを詳細に解説し、そこから実例を交えて説得力を高めてください。

全体で1時間程度を目安に、小休憩や質疑応答を挟む

オンラインで長時間座りっぱなしは、参加者も疲れやすいです。そのため、ウェビナー全体は45分~1時間程度を目安に設計するのが一般的。途中で5分程度の小休憩を挟んだり、質疑応答の時間を取ることで、集中力の消耗を防ぎます。

ただし、BtoBでより高度な内容を深く取り扱いたい場合など、1時間半や2時間を要することもあるでしょう。その場合は「前半/後半」でセッションを分け、間に休憩やブレイクアウトルームでのディスカッションを挟むなど、参加者に適度な“動き”を与えてあげることが重要です。常に同じ形式・テンションで話が進むと退屈してしまうため、バランスよく演出を工夫しましょう。

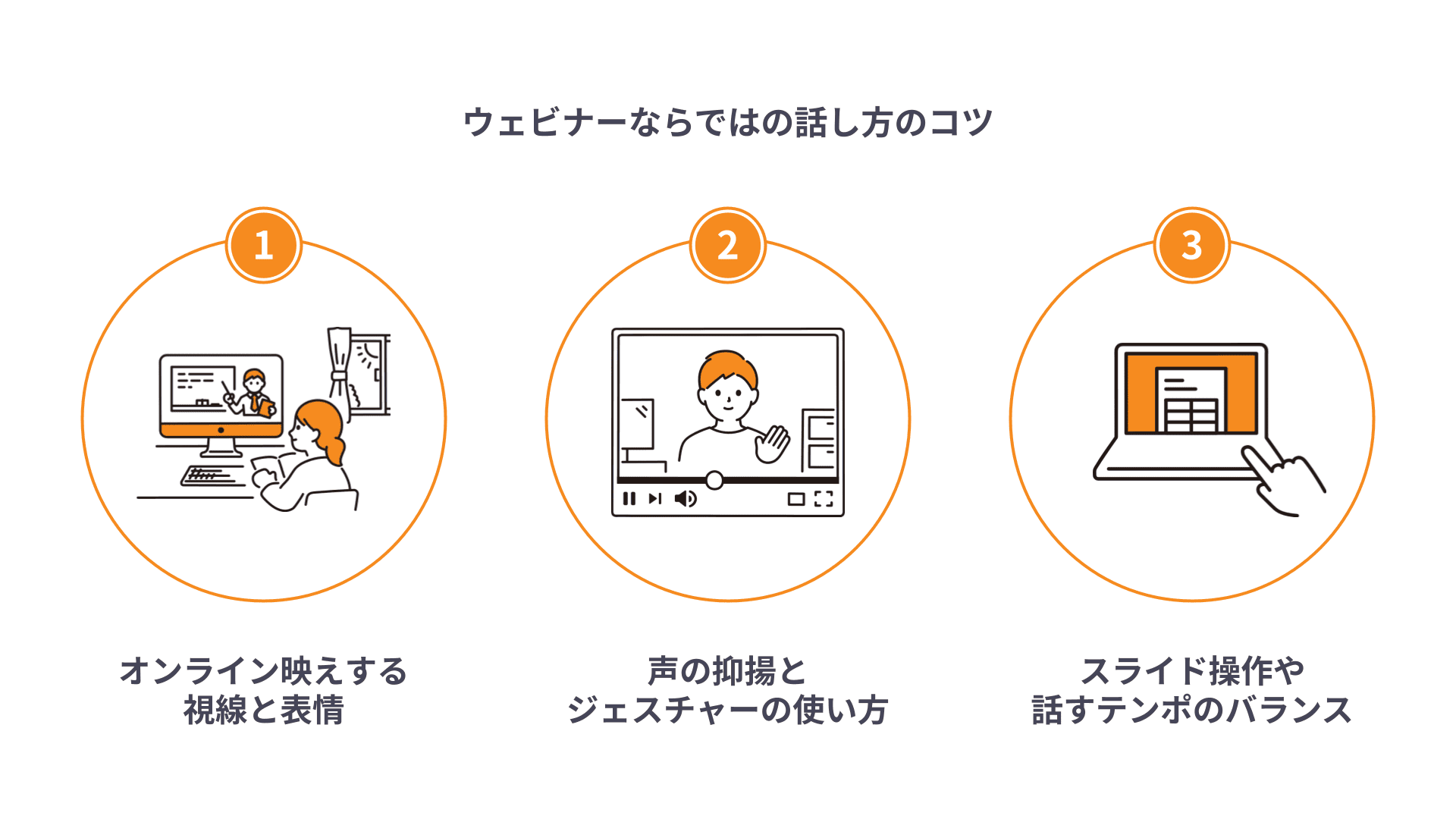

ウェビナーならではの話し方のコツ

オンライン映えする視線と表情

カメラを通して話す際は、モニター上のスライドや参加者の映像に視線を落としがちですが、あえてカメラレンズを見て話すことで、受け手からは「目が合っている」ように感じられます。また、リアルイベントよりも表情や身振りが伝わりにくい分、意識的にリアクションを大きめにすることで“画面越しの温度感”を伝えることができます。

特に喋っていないときでも口角を少し上げ、柔らかい表情を保つだけで、参加者が抱く印象は大きく変わります。笑顔で頷いたり、相槌を入れるなどのフィードバックを挟むことで「話し手は真剣に伝えようとしている」と安心感を与えることができます。

声の抑揚とジェスチャーの使い方

淡々と話していると、オンラインの場合は特に単調に聞こえがちです。重要なポイントや数字を出すときには声のトーンを上げたり、逆に間をしっかり取って集中を促したりと、抑揚をつける意識を持ちましょう。ジェスチャーも大きめに行うことで、カメラに映ったときに視覚的なインパクトを与えられます。

ただし、あまり大げさになりすぎると逆効果なので、自然な範囲でメリハリをつけることが大切です。要所要所で身振り手振りやスライド指し示しを組み合わせると、話の内容に引き込まれやすくなります。

スライド操作・話すテンポのバランス

ウェビナーではスライドを使用するケースが多いですが、ページ切り替えのタイミングと話の内容がズレると、参加者は混乱しやすくなります。スライドを切り替える前に簡単な前置きをする、または切り替えた直後にポイントを復唱するなど、一貫性のある進め方を意識しましょう。

また、スライドに情報を詰め込みすぎると「読むのが大変」「講師の話とスライドの文字がバッティングする」といった状況が起きやすいです。伝えたいメッセージは口頭で、スライドはあくまで視覚的な補助と割り切るとスムーズに進行できます。テンポ良く進めながら、要点を的確にまとめることで最後まで飽きさせない工夫が求められます。

あるコンサルティング会社のウェビナーでは、1時間のプログラムを以下のように区切りました。最初の10分で導入と参加者への挨拶、その後15分で課題提起と解決策、さらに15分で具体的な事例紹介、最後の10分でまとめと質疑応答、という構成です。途中で投票機能を使って「この中で一番重要だと思う課題はどれですか?」と質問を投げ、結果をリアルタイムで共有することで、参加者の興味を引き続けることに成功。ウェビナー終了後のアンケートでも「飽きずに最後まで集中できた」という声が多数寄せられました。

このように細かな配分を計画し、対話的な要素を盛り込んだ進行設計をすることで、オンライン特有の「集中力の途切れ」を最小限に抑えられるのです。

当日の進行や内容の工夫は、ウェビナーが成功するかどうかを左右する大きな要因です。一方通行の講義ではなく、参加者を巻き込むインタラクションとストーリー性を意識することで、最後まで興味を保ってもらえます。オンライン特有の話し方やスライド操作のコツを押さえておけば、離脱率を抑えつつ、ウェビナーの満足度を高めることができます。せっかく多くの参加者を集めても、途中でほとんどが離脱してしまってはもったいないですよね。ぜひ細部まで意識して、飽きさせないウェビナー作りに挑戦してみてください。

ウェビナーのコツ④:ツール・環境整備のポイント

第4のコツは、使用する配信ツールや物理的な環境整備です。オンラインイベントは会場費を抑えられる一方、ネット回線の品質や機材トラブルが発生した場合にはリアルイベント以上に大きなダメージを受けるリスクがあります。良質な音声や映像が届けられなければ、せっかくのウェビナーも台無しです。また、配信プラットフォーム選びによっては、機能制限や参加者規模などに差が出るため、目的や参加者数に合ったツールを選ぶことが必須となります。

環境整備が不十分だと、どれほど魅力的なコンテンツを用意しても不快なユーザー体験につながりやすいです。例えば、「途中で音声が途切れる」「映像がカクカクする」「資料共有がうまくいかない」といった問題が生じると、参加者はストレスを感じ、離脱率が高まります。特にビジネスウェビナーではプロフェッショナルな印象を与えることが求められるため、品質の低い配信は信頼感を損なう要因になります。

また、ツールの選択や機材の準備を疎かにすると、せっかくのチャット機能や画面共有機能が活かせなかったり、大規模配信に対応できなかったりする可能性が出てきます。開催前の段階で十分にテストやリハーサルを行い、複数デバイスでの表示確認やネット回線速度のチェックを行うのは、そのためです。

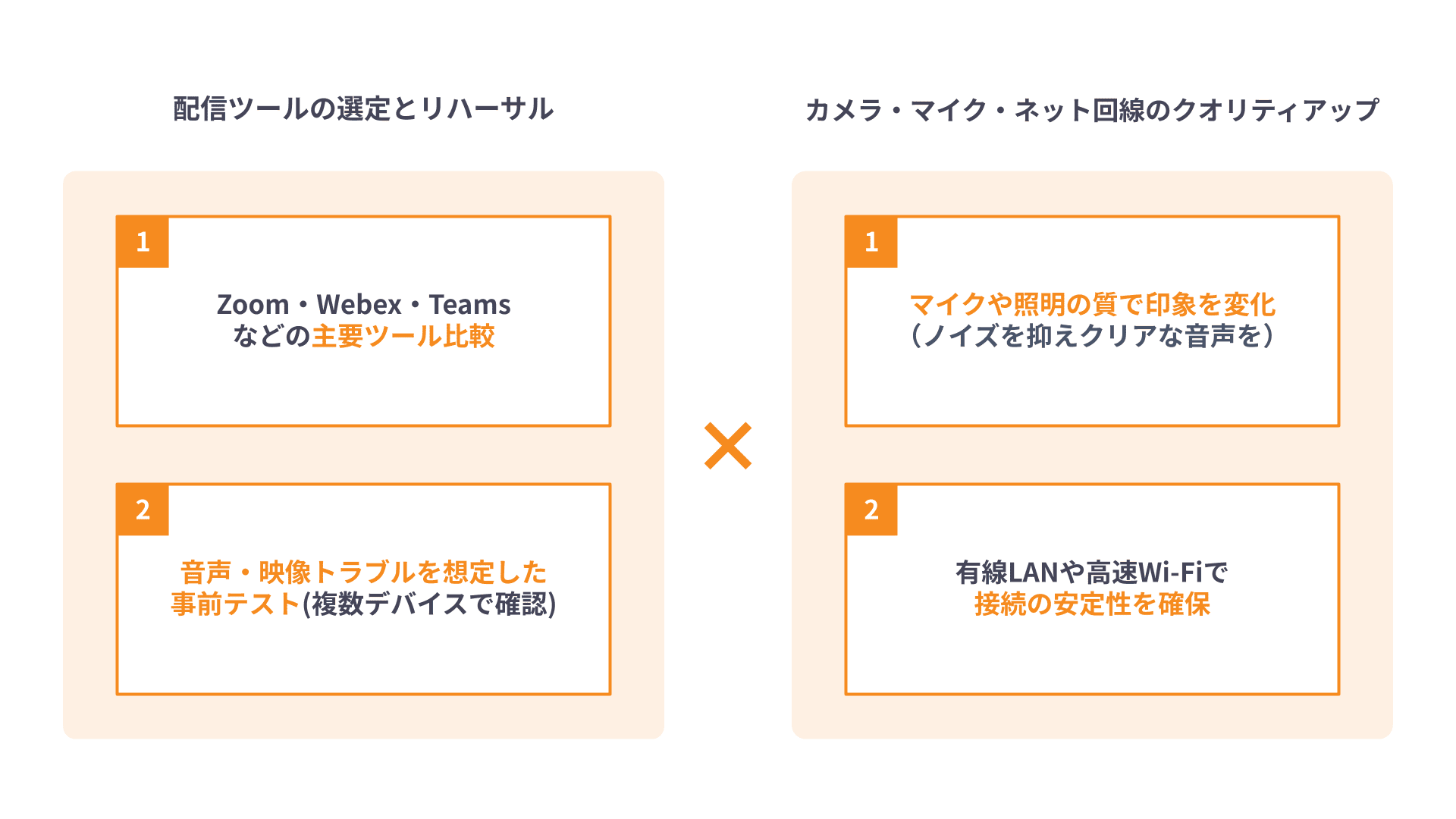

配信ツールの選定とリハーサル

Zoom・Webex・Teamsなどの主要ツール比較

世の中には多くのウェビナー配信ツールがありますが、代表的なのはZoom、Cisco Webex、Microsoft Teams、Google Meetなどです。それぞれ機能や価格体系、参加可能人数、安定性に違いがあります。たとえばZoomは使いやすさと機能のバランスが良く、比較的多くの企業が導入しています。Webexは企業向けのセキュリティや管理機能に強みがあり、TeamsはMicrosoftアカウントとの連携がスムーズで社内コラボレーションに適しています。

自社がどの程度の規模のウェビナーを想定しているのか、双方向のやり取りが多いのか少ないのかによって、最適なツールは変わります。参加者数が数十名規模なら無料プランでも十分な場合がありますが、数百名以上を見込むなら、有料プランやより安定した大規模配信に対応するツールが必要です。

また、アプリのインストールが必要かどうかも、参加率を左右します。技術リテラシーが低い層が多い場合は、ブラウザだけで完結する仕組みを用意するなど、参加ハードルを下げる工夫も求められます。

音声・映像トラブルを想定した事前テスト(複数デバイスで確認)

選定したツールが決まったら、必ず事前テストを行いましょう。ここでは「自分が話す側」と「参加者が聞く側」の両面をシミュレーションし、スマホ、タブレット、PCなど複数のデバイスで映像や音声が問題なく流れるかを確認します。また、回線速度も重要なポイントで、配信側が安定した高速回線につないでいるかはもちろん、参加者が低速回線で視聴した場合にもどう映るのかチェックしておくとトラブルを未然に防ぎやすいです。

さらに、万一トラブルが発生した際にどうリカバリーするか、事前に対応策を決めておくことも大切です。例えば、映像が途切れてしまった場合に備えて別のPCやスマホを用意しておく、サブホストや共同ホストを立てて進行を止めないようにする、といった体制づくりを行いましょう。

カメラ・マイク・ネット回線のクオリティアップ

マイクや照明の質で印象が変わる(ノイズを抑えクリアな音声を)

ウェビナーで最もストレスを感じる部分の一つに「音質」があります。音が途切れたり、ノイズが混ざると内容が頭に入ってこず、不快感も大きいです。内蔵マイクでも最低限の音声は拾えますが、できれば外付けのUSBマイクやピンマイクなどを使用すると、クリアな音質が期待できます。

また、照明にも気を配りましょう。暗い部屋での配信や逆光の環境は顔がはっきり映らず、印象を損なう原因に。自然光だけでは足りない場合はリングライトやLEDライトなどで明るさを補うと、表情がしっかり伝わり、プロフェッショナルな雰囲気を演出できます。

有線LANや高速Wi-Fiで接続の安定性を確保

ネット回線の安定性は、ウェビナー配信の成否を左右する最重要ポイントです。可能であれば有線LANで接続し、無線の場合でも高速かつ安定したWi-Fi環境を整えることが求められます。参加者が100名以上、200名以上と増えるほど帯域が圧迫される可能性があるため、配信プラットフォームの必要帯域を事前に確認しておきましょう。

特に、映像を多用したり、画面共有で高解像度の動画を流したりする場合は、その分だけ回線への負荷が大きくなります。事前にリハーサルを行い、画面共有時や動画再生時の動作をテストしておくと安心です。また、バックアップとしてモバイルルーターやスマホのテザリングを用意しておくと、万が一の回線障害時にも迅速に切り替えが可能になります。

ある大手教育企業は定期的に大規模ウェビナーを開催しており、Zoomの有料プランを活用して最大1,000名まで参加可能なセッションを開いています。当日は本社内の専用スタジオを使い、高性能なカメラとマイク、リングライトを設置。ネット回線も専用線を確保し、万が一に備えてサブ回線も用意しています。さらに、事前に複数回のリハーサルを行い、いくつかのデバイスで表示や音声のチェックを実施。結果として、本番ではほとんどトラブルが発生せず、参加者からも「映像が見やすい」「音声が途切れなかった」と高評価を得ることができました。

この例から分かる通り、ツール・機材・ネット回線の整備を怠らないことが、参加者の満足度向上に直結するのです。

ウェビナー運営においてツールと環境整備は、まさに土台となる部分です。ここがおろそかだと、いくら魅力的なコンテンツを用意していても質の高い配信は実現できません。ツールの機能比較、事前テスト、機材準備、回線確保——これらをしっかり行うことで、当日のトラブルリスクを最小限に抑え、参加者にストレスなくコンテンツを届けられます。オンラインならではの利便性を活かすためにも、プロフェッショナルな配信環境を整えましょう。

関連記事:【最新】Zoomウェビナー料金を完全解説!コスト最適化のための5ステップ

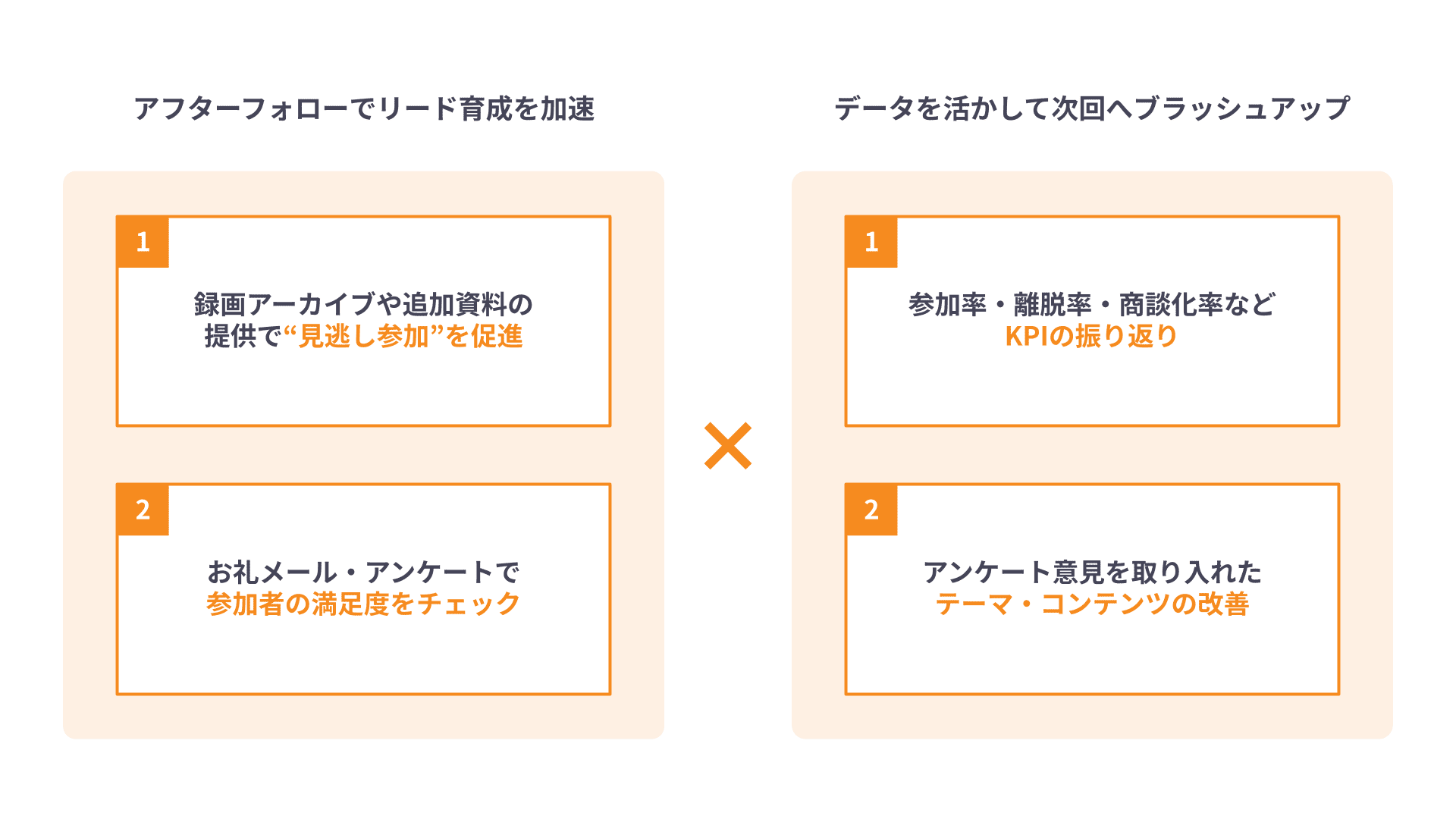

ウェビナーのコツ⑤:終了後のフォローアップと成果分析

第5のコツは、ウェビナー終了後のフォローアップと、振り返りによる成果分析です。ウェビナーは開催して終わりではなく、その後のアクションが売上やリード育成、ブランド認知拡大につながっていきます。特にBtoBのマーケティングでは、ウェビナー参加後のフォローによって商談化率や成約率が大きく左右されるため、アフターフォローの体制づくりが重要です。また、KPIをもとにどれだけ成果が出たか分析し、次回に向けて改善策を洗い出すことも欠かせません。

ウェビナー後のフォローアップを怠ると、せっかく獲得した見込み顧客との関係が途切れてしまいます。興味を持って参加してくれた人でも、他社サービスを検討していたり、タイミングを逃して商談化が遅れたりすることは日常茶飯事です。そこで、ウェビナー直後にお礼メールを送ったり、録画アーカイブを共有したりするなど、参加者の興味が冷めないうちに追加の情報提供を行うと効果的です。

また、データ分析によってウェビナーの全体評価と部分評価を行うことで、次回のテーマ選定やプレゼン内容、集客施策をより洗練させることができます。参加率や離脱率、アンケート結果などは、ウェビナーを継続的に改善していくための貴重な材料です。これを疎かにすると、同じ失敗を繰り返したり、成功の要因を把握できなかったりして、継続的な成果が期待しづらくなります。

アフターフォローでリード育成を加速

録画アーカイブや追加資料の提供で“見逃し参加”を促す

ウェビナー終了後に、録画した動画を限定公開するケースが増えています。忙しくてリアルタイム参加が難しかった人や、もう一度内容を復習したい人にとって、アーカイブは非常に便利なコンテンツ。お礼メールでURLを案内すれば、後からでも視聴できるため、リード獲得の機会を逃しにくくなります。

また、配布資料やスライドの共有も効果的です。ウェビナー中にカバーしきれなかった追加情報や、補足のeBook、ホワイトペーパーなどを用意しておくと、より深い学習や検討をしたい参加者に響きやすいでしょう。アーカイブや資料をダウンロードする際に再度フォーム入力してもらうことで、興味度合いの高いリードを抽出できる仕組みも構築できます。

お礼メール・アンケートで参加者の満足度をチェック

ウェビナー直後のタイミングでお礼メールを送るとともに、簡単なアンケートへの回答をお願いするのも一般的です。このアンケートには「ウェビナーの満足度」「分かりやすさ」「今後のテーマのリクエスト」などを盛り込み、参加者の生の声を収集しましょう。こうしたフィードバックは次回以降の企画に大きく役立ちます。

さらに、「興味のある製品やサービスはどれか」「どんな課題を解決したいか」など、やや具体的な質問を加えておくと、見込み度の高いリードを判別する手がかりになります。商談化につなげたいBtoB企業の場合、アンケートで「相談したい」と回答があった方に個別連絡を行い、次のステップへシームレスに移行できる体制を整えるとよいでしょう。

データを活かして次回へブラッシュアップ

参加率・離脱率・商談化率などKPIの振り返り

ウェビナーを一度開催したら、必ず設定したKPIを振り返ります。登録者数や実際の参加率が目標を下回った場合は、集客や告知の段階での訴求不足や日時設定の問題が考えられます。離脱率が高かった場合は、コンテンツの構成や話し方に改善の余地があるかもしれません。また、商談化率が低いなら、フォローアップの方法や内容に不足があるか、あるいはターゲット選定が適切でなかった可能性があります。

こうした各種指標をもとに、どこでボトルネックが発生しているのかを明確化し、改善策を打ち出すことが重要です。KPIはあくまで数値で計測できる目安なので、ウェビナー中の参加者の反応やチャットの盛り上がり具合など定性的な情報も総合して判断すると、より精度の高い分析が可能になります。

アンケート意見を取り入れたテーマ・コンテンツの改善

アンケートで「もう少し具体的な事例が聞きたかった」「Q&Aコーナーをもっと長くして欲しかった」という要望が出たなら、次回は事例パートを増やしたりQ&Aの時間を長めに設計したりと、柔軟に修正していきましょう。継続的にウェビナーを開催する場合、その都度アンケート結果を活かすことで、徐々に完成度の高いプログラムに仕上がっていきます。

また、「別のトピックを扱ってほしい」という声が多く寄せられれば、新たなウェビナー企画のテーマを決めるヒントにもなります。実際のニーズを聞き出すことで、集客にも有利に働きますし、内容の刺さり具合も向上していくでしょう。

あるBtoB企業では、ウェビナー参加後のアンケートで「実務に直結する資料がもっとほしい」という要望が多数寄せられました。そこで次回は事例紹介の資料を充実させ、さらにウェビナー終了後に「限定ホワイトペーパー」を配布する施策を実施。結果、商談依頼件数が前回の1.5倍に増加し、アンケートの満足度も大きく向上しました。

このように、参加者のフィードバックを迅速に反映し、継続的に品質向上に努めることで、ウェビナー自体がどんどんブラッシュアップされ、より高い成果を生み出せるようになります。

ウェビナーは終了した瞬間が次のスタートラインとも言えます。アフターフォローで関係を深め、データ分析で改善点を洗い出し、次回に活かす——この流れをしっかり回すことで、ウェビナーの効果は倍増します。いくら本番が成功しても、その後の展開がなければ一過性のイベントに終わってしまいがち。継続的なリード育成とブランド力強化を狙うのであれば、フォローアップ体制やKPI分析を欠かさないようにしましょう。

関連記事:【保存版】ウェビナー後アンケートの作り方と回収率を2倍にする秘訣

まとめ:ウェビナーのコツを押さえて継続的に成果を高めよう

ここまで紹介してきた5つのコツ——(1)企画とターゲット設定、(2)集客・告知、(3)進行と内容の工夫、(4)ツール・環境整備、(5)終了後のフォローアップと成果分析——を総合的に実践することで、ウェビナーを単なる“一度きりのイベント”ではなく、ビジネス成果につながる強力なマーケティング施策に育てることができます。

なぜ5つのコツを総合的に押さえることが大切かというと、ウェビナーは企画からフォローアップまで、すべてのプロセスがつながっているからです。ゴールやターゲットが曖昧なままでは告知もうまくいきませんし、当日の進行が単調だと参加者が離脱してしまいます。ツールや環境が不十分だと音声や映像のトラブルが起きる可能性が高く、その結果、フォローアップの段階でも「参加者があまり満足していない」状態に陥りやすくなります。

逆に言えば、しっかりターゲット設定を行い、集客で適切な層を集め、当日はインタラクションを重視し、配信環境を万全に整えたうえで、アフターフォローを丁寧に行うことができれば、リード獲得や商談化、ブランド認知の向上といった目標を達成しやすくなるのです。

5つのコツの要点再確認

- 企画とターゲット設定

ゴールを明確にし、KPIを設定する。ターゲットのニーズや課題を言語化し、ペルソナを設計する。 - 集客・告知

SNS広告やメール、LPなど、ターゲットに合ったチャネルを使い分け、ベネフィットを強調する。申し込みフォームを分かりやすく設計し、開催日時もターゲットに合わせる。 - 進行と話し方の工夫

双方向コミュニケーションを取り入れ、投票やQ&Aで参加者を巻き込む。ストーリー性を持たせた時間配分で、飽きさせない構成を目指す。オンラインならではの視線やジェスチャーを意識する。 - ツール・環境整備

ZoomやWebexなど、規模や目的に合ったプラットフォームを選び、有線LANや外付けマイク、照明などで安定した配信環境を用意する。事前リハーサルでトラブルを想定しておく。 - フォローアップと成果分析

お礼メールや録画アーカイブ、アンケートなどで参加者との接点を継続し、KPIやアンケート結果から次回の改善につなげる。継続的にPDCAを回す姿勢が成功への近道となる。

定期開催とPDCAでノウハウを蓄積

ウェビナー運営は、一度成功したら終わりではなく、定期開催や継続開催でこそ真価を発揮します。定期的に新しいテーマを取り上げたり、参加者からのフィードバックを反映して内容をブラッシュアップしたりすることで、毎回少しずつクオリティが向上していくのです。

また、複数回にわたって参加してくれるリピーターが増えると、ブランド力やファンコミュニティが醸成されます。そこで得られた質問や悩み、要望は、新たな製品・サービス開発のヒントにもなり得ますし、別のマーケティング施策と連携させることでさらなる相乗効果が期待できます。

PDCAサイクルを回すうえでも、KPIを設定し、結果を測定し、改善点を洗い出し、次回の企画に盛り込むプロセスが重要です。例えば、最初は参加率が低かったとしても、告知方法や日時を調整し、ターゲットをより明確にすることで徐々に改善が見込めます。当日の進行やスライドの質も毎回改善を重ねていけば、離脱率や満足度は上昇傾向を示すでしょう。

そうしたノウハウが蓄積されると、ウェビナーは単なるイベントではなく、自社のマーケティングや営業に不可欠な施策へと進化します。顧客との関係を深め、リードを育成し、長期的に見れば新規獲得にもつながる——これがウェビナーの最大の魅力です。

ある人材系企業では、月に1回のペースでウェビナーを定期開催し、毎回テーマを少しずつ変えながらターゲット層を拡大していきました。最初は参加率にばらつきがあったものの、回を重ねるごとにノウハウが蓄積され、メルマガやSNSでの告知タイミングやコピーの作り方が洗練されました。結果、直近では毎回コンスタントに定員を超える申し込みが集まり、商談化率も着実に向上しているそうです。

この事例から分かるように、一度きりで終わらずPDCAを継続し、ノウハウを社内に蓄積していくことで、ウェビナーは強力なマーケティング手段へと成長します。

ウェビナーは企画・運営が一連の流れでつながる総合的な施策です。5つのコツを押さえつつ、定期的に開催し、PDCAサイクルを回すことで、回を重ねるごとに成果を高めることができます。何度も取り組むうちに、自社のターゲットに最適なテーマや最適な進行方法が自然と見えてくるはず。積み上げたノウハウは自社の大きなアセット(資産)となり、ブランド力の向上や長期的な売上拡大につながるでしょう。ぜひ今日から取り入れて、継続的にウェビナー運営を磨き上げてみてください。