競合がどんどんオンラインでセミナーを開いているのに、自社だけがなかなか踏み切れず、集客や売上に伸び悩んでいませんか?ウェビナーをやってみたいとは思っているものの、準備や運営のハードルが高そうで一歩を踏み出せずにいる…そんなお悩みを抱えていないでしょうか。

もしこのまま様子見を続けてしまうと、貴重なリード獲得のチャンスをみすみす逃し、市場の変化に対応できないまま取り残される危険性があります。さらに、オンラインマーケティングに精通した他社が先んじてブランド認知度を高める中、時間だけがどんどん過ぎてしまうことも大きな損失と言えます。

そこでおすすめしたいのが、コストを抑えつつ高いリード獲得効果を期待できる「ウェビナー」です。対面セミナーに比べて会場代や交通費が不要なうえに、地理的制約も大幅に解消されます。本記事では、ウェビナー開催の基礎からツール選定、告知・集客、コンテンツ企画、そして開催後のフォローアップや効果測定方法までを網羅的に解説します。

すでに多くの企業がウェビナーを活用し、短期間で数百件以上の新規リードを獲得したり、従来の展示会よりも高いROIを叩き出す成功事例が増えています。特に、限られた予算や人員で効率よく集客を狙うスタートアップ企業でも、ウェビナーは大きな成果をあげているのです。

実際、あるIT企業ではウェビナーを定期的に開催し、1年で獲得リードを3倍に伸ばすだけでなく、成約率も着実にアップさせています。また、ウェビナー後のフォロー体制を整えたことで、商談数や売上全体の底上げに成功した事例も報告されています。

本記事を最後まで読み、具体的な企画・開催手順から、ツール選定やトラブル対策まで押さえれば、あなたのビジネスもウェビナーによって飛躍的な成長を目指せるはずです。さっそく、このウェビナー成功ガイドをチェックして、効果的なオンライン施策を実践してみましょう。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナー開催の基礎知識

まずはウェビナーとは何か、その特徴やリアルイベントとの違い、さらになぜ近年これほど注目されているのかを把握することが、成功の第一歩です。ウェビナー開催に関する基礎知識を正しく理解することで、今後の企画や運営、さらに目標達成のための戦略立案にも大いに役立ちます。

ウェビナーとは何か?

オンラインセミナーの特徴と、リアルイベントとの違い

ウェビナーとは、「ウェブ(Web)セミナー(Seminar)」を組み合わせた造語であり、インターネットを通じてリアルタイムで配信されるセミナーを指します。物理的な会場を借りて行うリアルセミナーと大きく異なる点は、参加者と登壇者が同じ空間を共有しなくてもコミュニケーションが取れることです。チャットやQ&A機能を使って、質問や意見をリアルタイムで拾うことができるため、双方向性も担保しやすいのが特徴となります。

一方、リアルイベントは参加者との直接対話やデモ、名刺交換といったアナログ的なコミュニケーションに強みがある反面、場所の準備や移動が伴うため、人的・物的コストが高くなりやすいというデメリットがあります。ウェビナーはこのコスト面と参加のしやすさ(アクセスの容易さ)において、非常に優位性が高いと言えるでしょう。

なぜ今ウェビナーが注目されているのか

新型コロナウイルスの影響で人が集まるイベントの開催が制限された時期を経て、オンラインセミナーの需要が急激に高まりました。しかし、コロナ禍が落ち着いた後も、ウェビナーの利便性や費用対効果の高さから、オンライン開催を中心に据える企業が増えています。これは単なる「緊急時の代替手段」ではなく、一つのメインチャネルとして確立しつつあることを意味します。

さらに、インターネット環境の高速化や普及率の向上により、ウェビナー配信時の画質や音声品質も格段に向上し、参加者にとってストレスの少ない体験が可能になった点も見逃せません。加えて、ウェビナー管理ツールの充実や、自動でリード情報を取得し営業活動に活用するMA(マーケティングオートメーション)の発展などが追い風となり、今後もウェビナーは企業の主要なマーケティング施策として定着していくでしょう。

関連記事:ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

ウェビナーの主なメリット

地理的制約の解消

ウェビナーの最も大きなメリットの一つが、地理的制約から解放されることです。リアルのイベントであれば、地方や海外の参加者はどうしても交通費や滞在費を負担しなければならず、参加を断念するケースも多くあります。しかしウェビナーであれば、インターネット環境さえあれば誰でも、どこからでも参加できるため、多様な地域からリードを獲得できる可能性が高まります。

費用対効果の高さ(会場費・交通費不要)

会場の手配や設営にかかる費用、登壇者や運営スタッフの移動費など、リアルイベントには多くのコストが伴います。これらがゼロとは言わないまでも大幅に削減できるのがウェビナーの強みです。また、イベントの規模が拡大しても、オンライン上で同時接続数や帯域を確保できれば対応可能なため、変動費も抑えられます。結果として、費用対効果(ROI)が非常に高い施策となりやすいのです。

データ収集と活用(参加者情報、視聴ログなど)

ウェビナーには、デジタルならではの強みとして「参加者データ」があります。参加登録の段階で取得できる基本的な個人情報だけでなく、どのタイミングでログインしたか、どのスライドやコンテンツに最も長く関心を示したか、といった視聴ログを細かく把握できます。これらのデータはその後の営業活動やマーケティング施策に活かすことが可能であり、リードスコアリングやセグメント別のアプローチを精緻化できる点が大きな魅力です。

さらに、チャットやQ&A機能を用いることで、参加者からリアルタイムのフィードバックが得られます。これを次回のウェビナーや製品改良に反映することで、より顧客満足度が高いサービスを提供できるようになるでしょう。

たとえば、ある人材系企業では以前、全国の主要都市を巡回する形でリアルセミナーを開催していましたが、移動費や会場費がかさむうえ、遠方の顧客にはなかなかリーチできないという課題を抱えていました。そこでウェビナーに切り替えたところ、1回の開催で全国の顧客はもちろん、海外拠点にいる社員やパートナー企業まで参加可能になり、大幅なコスト削減とリード獲得数の増加を同時に実現しています。このように、オンライン化のメリットは想像以上に大きく、多くの企業が次々とウェビナーに踏み切っているのです。

要するに、ウェビナーというオンラインセミナーの仕組みを正しく理解することで、従来のイベントにはなかった自由度の高い情報発信や集客が可能になります。

ウェビナーツールとコストの選び方

ウェビナーを成功させるには、目的や規模に合ったツールを選定し、コストを適切に配分することが欠かせません。ただ「とにかく有名なツールを使えばいい」というわけではなく、自社の使い方や参加者属性を考慮した選択が必要です。ここでは代表的なツールの機能比較と、コストを抑えるための具体的なポイントを解説します。

ウェビナーはオンラインで行うからこそ、ツール選びによる使い勝手や安定性、機能の豊富さがそのまま参加者の満足度や運営者側の負荷に直結します。さらに、無料プランか有料プランかで参加可能人数や録画機能の有無などが変わり、費用対効果にも影響が出てくるものです。ここを誤ると「一部の参加者が入れなかった」「録画できなかった」というトラブルにもつながりかねません。また、コスト削減を意識しすぎて肝心な機能を削ってしまうと、結果的に運営効率や満足度が下がり、ROIが低下する恐れもあるでしょう。

代表的なツールと機能比較

- Zoomウェビナー

同時接続人数が比較的多く、UIが直感的でわかりやすいのが特徴。録画機能も充実しており、ウェビナー終了後に簡単に動画を配布できる。セキュリティもアップデートを重ねて強化されてきたが、社内規定などでZoomの使用が制限されている企業も一部あるため、注意が必要。 - Microsoft Teams

Microsoft 365との連携が強み。Outlookカレンダーとの統合や、Officeツールから直接ミーティングを設定できるため、日常的にMicrosoft製品を使う組織に特に適している。大規模なウェビナーにも対応できるプランがあり、セキュリティ面も企業レベルの基準を満たしている。 - Google Meet

Google Workspaceと連動しているため、GmailやGoogleカレンダーでの事前通知や資料共有などがスムーズ。操作性がシンプルで、企業だけでなく教育機関でも導入実績が多い。無料プランと有料プランの機能差に注意が必要。 - Webex

Ciscoによる法人向けのウェビナーツール。大企業や官公庁でも導入実績があり、セキュリティが非常に高いことで知られる。UIの面ではほかのツールよりやや複雑な部分があるが、大規模イベントや国際会議でも用いられるほどの安定性が魅力。

同時接続人数、録画の有無、セキュリティ面、操作性

ツールを選定する際は、以下のポイントを事前にチェックすることが大切です。

- 同時接続人数:無料プランでも十分な人数をカバーできる場合もあれば、少人数のみ対応のケースもある。

- 録画の有無:ウェビナー終了後のフォローやアーカイブ配布を考えるのであれば、録画機能はほぼ必須。

- セキュリティ面:特に企業向けの場合、情報漏洩対策や通信の暗号化がどのレベルか確認が必要。

- 操作性:直感的に操作できるか、参加者側に余計なインストールや設定が不要かを確認したい。

コストを抑えるためのポイント

無料プランと有料プランの違い(機能・参加者上限など)

無料プランの場合、参加人数や配信時間、録画機能、カスタマイズ性などが大きく制限されることが多いです。特に、ビジネス用途で本格的にリード獲得や製品PRをしたい場合、無料プランの制約がネックになる場合があります。一定規模以上のイベントが見込める場合は、有料プランを検討し、長期的な視点でROIを試算することがおすすめです。

SNS広告・ツールライセンスなどの予算配分

ウェビナーのコストといえばツール利用料だけと思われがちですが、実際には告知や集客のためにSNS広告費を要する場合も多いです。例えばFacebookやInstagram、LinkedInなどでターゲットを絞った広告を出稿することで、見込み度の高い参加者を効率よく集客できます。逆にツールにお金をかけすぎて広告費を全く用意できないと、そもそもウェビナーに人が集まらず十分な効果が得られない恐れもあります。

このため、ツールライセンスと広告費、さらに開催後のフォローにかかる予算をバランスよく設定し、限られたリソースを最大限活用しましょう。

会場費ゼロによるコストメリットとROIの考え方

リアルイベントでは、会場選定・設備レンタル・飲食ケータリングなど、多くの固定費や変動費が発生します。ウェビナーではこれらがほとんど不要になるため、主な費用はツール代と運営スタッフの人件費、広告宣伝費などに集約されます。

結果として、比較的小規模な予算で広範囲にリーチでき、高いリード獲得効率を達成しやすいのがオンライン開催の強みです。ROIを算出する際には、従来のリアルイベントと比較した場合の「削減できた費用」と「新たに追加で発生する費用(ツール代・広告費など)」を明確に分けて考えると、正確に投資回収率を評価しやすくなります。

たとえば、ある中規模企業が無料プランのウェビナーツールを使って社内研修を行おうとしたケースを考えます。通常は50名ほどの参加を想定していたのですが、無料プランの上限がわずかに足りず、当日一部の社員がログインできない事態が発生。また録画機能もついていなかったため、欠席者が内容を後日視聴する手段がなく、問い合わせ対応に追われてしまいました。

このように、事前に必要な機能と参加人数を正確に見積もり、適切なプランを選んでおくことが非常に重要となります。有料版を導入するメリットは、参加者数の上限拡大や録画の自動保存、セキュリティ機能の強化など多岐にわたるため、最初に綿密なシミュレーションを行うと良いでしょう。

結局のところ、ウェビナーツールとコストの選定は「目的」「参加人数」「機能要件」「セキュリティ」「予算」のバランスを踏まえて決めるのが最善です。自社にとって最も効率の良いウェビナー運営体制を構築しましょう。

関連記事:【最新】Zoomウェビナー料金を完全解説!コスト最適化のための5ステップ

ウェビナー開催の準備・進め方

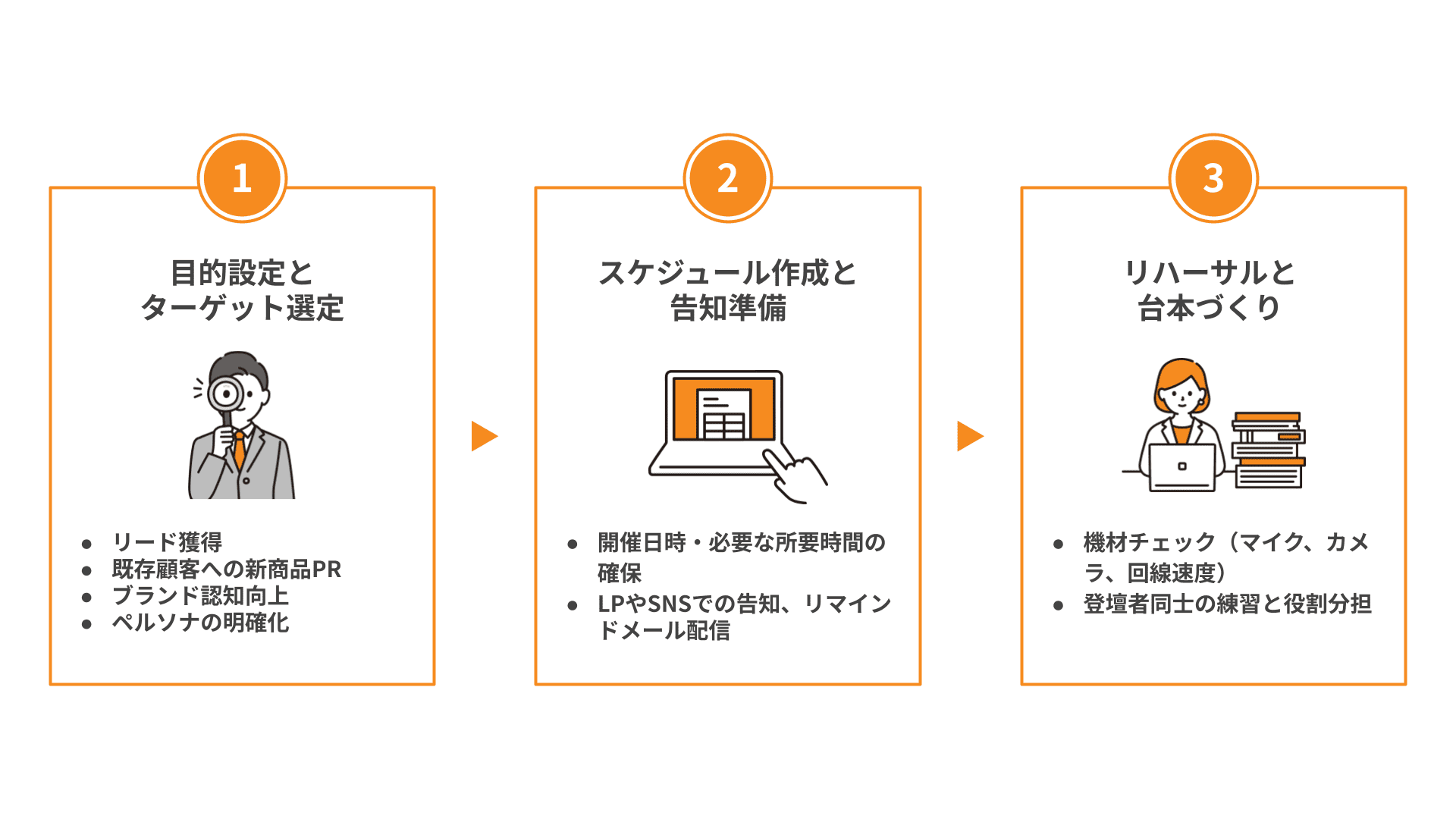

ウェビナーの成功は、事前準備と当日の運営がスムーズに行われるかどうかにかかっています。特に、目的設定やターゲットの選定、スケジュール作成、告知準備、リハーサルなどを念入りに行うことで、本番当日のトラブルを最小限に抑えられます。本章では、ウェビナー開催に欠かせない「準備・進め方」の基本を押さえていきましょう。

ウェビナーはリアルイベントより準備が簡単そうに見えますが、実際には事前準備の質が当日の成功を大きく左右します。ターゲットを誤れば集客が難しくなり、スケジュールの組み方が不十分だと日程調整や告知漏れが起こるかもしれません。また、機材やツールの操作に不慣れな場合、リハーサル不足で配信トラブルが当日に多発するリスクもあります。こうした問題を防ぐために、あらかじめ体系的に準備を進めることが極めて重要です。

あるSaaS企業では、新機能をローンチするタイミングでウェビナーを開催することにしました。しかし、準備期間を十分に取らず、社内での役割分担が曖昧だったため、当日の告知リンクが間違ったURLを含むメールで配信されてしまい、参加者から多数の問い合わせが殺到。さらに当日は回線速度のチェックをしていなかったため、一部地域の参加者が途中で映像や音声が途切れる事態が続出しました。

このような問題は、しっかりとしたスケジュール管理や事前のリハーサルでかなりの部分が防げます。失敗例を教訓に、準備段階でのノウハウをしっかり身につけておく必要があります。

目的設定とターゲット選定

- 目的設定

- リード獲得:新規顧客を増やすための情報発信。オファーの設定や顧客ニーズとのマッチ度が重要。

- 既存顧客への新商品PR:既存顧客向けに製品アップデートや新サービスを訴求。顧客満足度向上と追加売上が期待できる。

- ブランド認知向上:自社の専門性や業界トレンドに合わせた情報発信を行い、ブランド力を高める。

ターゲット設定では、ペルソナを明確化することが大切です。想定される年齢層、職業、課題意識、ライフスタイルなどを具体的に描き、それに合わせたコンテンツや告知チャネルを選定します。たとえばBtoB向けのウェビナーならLinkedInでの告知が効果的な場合が多く、BtoC向けならInstagramやTikTokなどのSNS戦略も検討に値します。

スケジュール作成と告知準備

- 開催日時・必要な所要時間の確保

月末や週末は忙しい担当者が多い場合もあるため、平日や業務時間内など、ターゲットに合わせた時間帯を検討しましょう。ITエンジニアを狙うなら遅めの時間帯、人事担当者を狙うならお昼休みの時間帯など、参加しやすさを意識するのがポイントです。 - ランディングページやSNSでの告知、リマインドメール配信

開催日までに複数回の告知を行い、事前登録を促します。登録した人にもリマインドメールを送ることで、当日の参加率を引き上げることができます。特に開催前日と当日数時間前のリマインドメールは、参加者のモチベーションを高める効果が大きいです。

リハーサルと台本づくり

- 機材チェック(マイク、カメラ、回線速度)

当日に急に音声が聞こえない、映像が乱れるといったトラブルは、参加者の満足度を大きく損ねます。リハーサルの段階でマイクやカメラの品質をテストし、ネット回線も可能であれば有線接続や予備回線を用意しておくなど、十分な対策を講じておきましょう。 - 登壇者同士の練習と役割分担

本番では、オープニングや自己紹介、プレゼンの流れ、Q&A対応の進行など、複数のステップが必要です。司会進行役、スピーカー、チャット対応担当など、あらかじめ役割分担を明確にしておくとスムーズに進行できます。プレゼン資料の切り替えタイミングやデモ画面の操作なども、リハーサルでしっかり確認しておきましょう。

結局のところ、ウェビナー開催の前段階でどれだけ細部に気を配れるかが成功の鍵です。目的設定、ターゲット選定からリハーサルまでの流れを丁寧にこなし、万全の体制で本番を迎えましょう。

ウェビナー集客アップの秘訣

ウェビナーの企画内容がいくら素晴らしくても、十分な集客ができなければ効果は半減してしまいます。SNSやメルマガを活用した告知はもちろん、リマインドメールや参加特典といった「参加率を高めるための仕掛け」を複合的に行うことが重要です。ここでは、効果的な集客と参加率アップのための実践テクニックを紹介します。

多くの人が毎日たくさんの情報に触れている中、ウェビナー告知が埋もれてしまうのは珍しくありません。ターゲット層に合わせたプラットフォームや媒体を慎重に選び、頻度やタイミングを工夫しないと、十分に興味を持ってもらえず登録に繋がらないケースが多いのです。また、登録者がいても当日忘れてしまったり、興味を失ってしまうこともあります。こうした理由から、集客施策は継続的・段階的に行うことが肝要となります。

SNS・メルマガの活用

- BtoB/BtoC別に効果的なプラットフォームを選ぶ

- BtoB向け:LinkedIn、Twitter、メールリスト(メルマガ)

- BtoC向け:Facebook、Instagram、TikTok、LINE公式アカウント

それぞれのSNSにはユーザー属性や活用方法が異なるため、目的やターゲットに合わせて選ぶ必要があります。

- メールリストへの配信と開封率アップの工夫

メールタイトルに「【重要】」や「【限定特典】」などのフックワードを入れることで開封率を向上させるテクニックもあります。ただし、スパム扱いされるリスクもあるため、配信頻度や文面の内容には注意が必要です。またHTML形式でメールを作成する際は、モバイルやPCなどデバイスごとの表示崩れをチェックしましょう。

参加率を高める仕掛け

- リマインドメールの送信タイミング

繰り返しになりますが、1週間前、3日前、前日、当日と段階的に送信することで参加意欲を保てます。ポイントは毎回送信内容にバリエーションを持たせ、興味を引く要素を盛り込むことです。 - 参加特典やプレゼント企画

クーポンや限定コンテンツ、ノベルティグッズなどを用意し、ウェビナー終了後にアンケート回答をした人に配布する形式にすると、参加率とアンケート回収率の両方を高められます。BtoBの場合はホワイトペーパーや無料トライアル、BtoCなら商品サンプルなどが好評です。 - 魅力的なタイトル・キャッチコピー

タイトルは「参加したい!」と思わせる最初のポイント。数字を入れたり、具体的なメリットを訴求したり、ターゲットの悩みをダイレクトに表現することで、内容をイメージしやすくなります。たとえば「◯日で集客を倍増させる方法」といった具合に、わかりやすいメリットや期限を示すと効果的です。

あるBtoB企業では、ウェビナーに登録した人の参加率を上げるため、開催1週間前・3日前・前日・当日の4回にわたってリマインドメールを送信しました。その際、ただの日時確認ではなく、「前回のウェビナーの感想」や「当日公開予定の特典」「Q&Aコーナーの紹介」といった情報を小出しにすることで、参加者の期待感を高めることに成功しました。その結果、従来の参加率50%弱から70%まで引き上げることができました。

また、BtoC向けに商品紹介のウェビナーを開催した小売企業では、事前告知にInstagramのストーリーズとFacebook広告を活用。ターゲットを「商品に興味を示した人」や「購入履歴がある人」に限定して配信することで、高いエンゲージメント率を獲得。加えて、当日参加した人全員に割引クーポンを配布する施策を打ち出したところ、ウェビナー終了後の売上増に直結した事例もあります。

ウェビナーの集客は「誰に向けたメッセージか」「どのような媒体を使うか」「どんな特典やメリットがあるか」を明確に打ち出すことが重要です。また、一度登録を得たら当日の参加までモチベーションを維持してもらう仕組みを整え、最終的には高い参加率と質の良いリード獲得に繋げましょう。

関連記事:【必見】ウェビナー集客で参加者数2倍!継続的に成果を生み出す実践ロードマップ

ウェビナー企画とコンテンツのアイデア

ウェビナーの集客が成功しても、肝心のコンテンツが退屈だったり、視聴者にとって価値が薄い内容だと、せっかく集まってくれた見込み客を逃す可能性が高くなります。ここでは、テーマ設定のコツやストーリー性の持たせ方、さらに視聴者参加型の演出など、魅力的なウェビナーを作るためのコンテンツアイデアを紹介します。

オンラインセミナーでは、リアルイベント以上に視聴者が途中で離脱しやすい傾向があります。座っている場所が自宅やオフィスであるため、他のタスクや情報にも気を取られがちです。興味を引かれる内容でなければ、わざわざ最後まで視聴するモチベーションを維持しにくいのが現実です。だからこそ、最初から最後まで「参加してよかった」と思わせるストーリーや、インタラクティブな仕掛けが求められます。

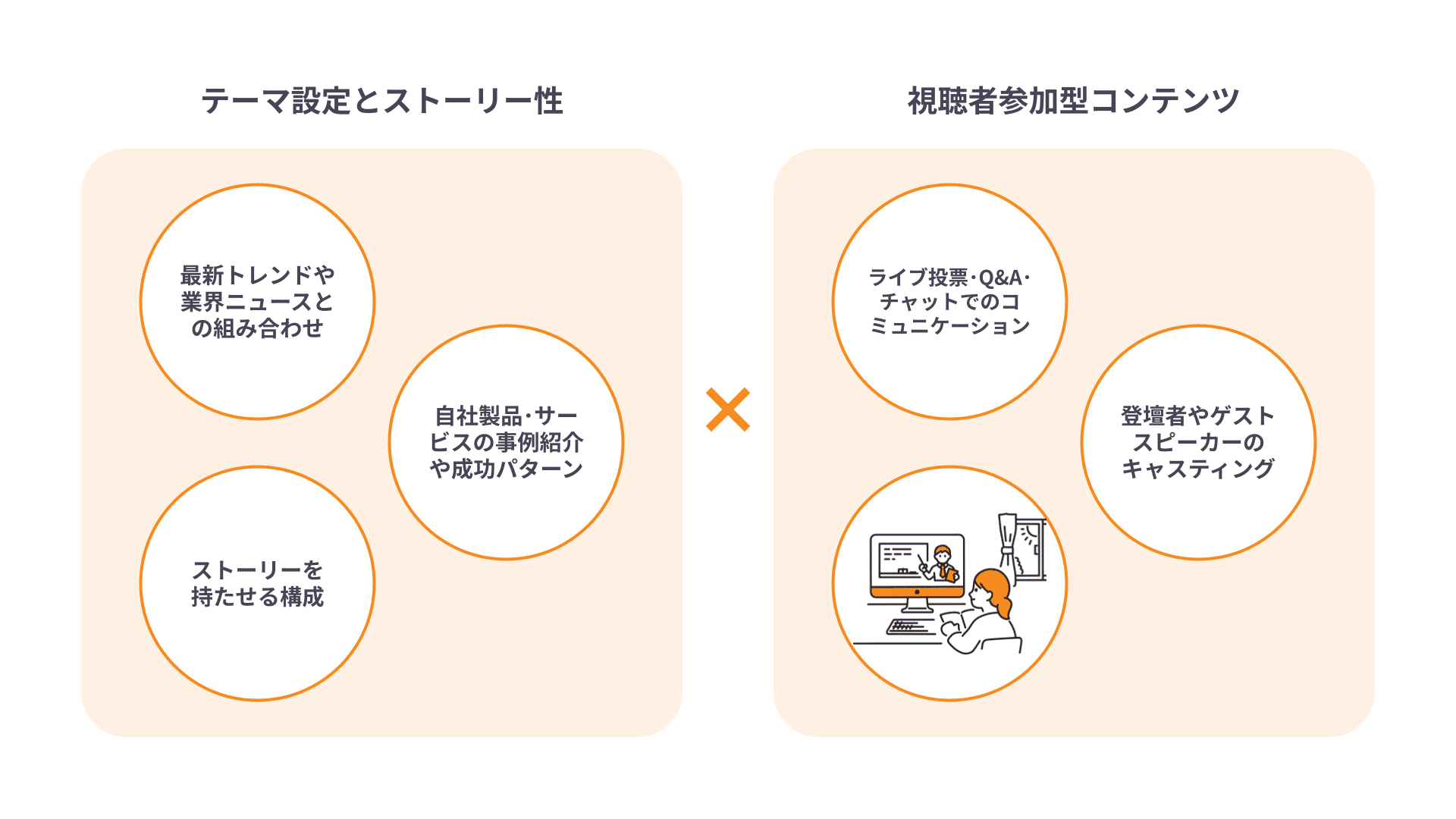

テーマ設定とストーリー性

- 最新トレンドや業界ニュースとの組み合わせ

ウェビナーのタイトルや内容に、現在話題となっているキーワードやトレンドを取り入れることで注目を集めやすくなります。IT業界ならAIやクラウド、製造業ならIoTやロボティクスなど、旬なテーマを取り上げると効果的です。 - 自社製品・サービスの事例紹介や成功パターン

新規顧客が最も知りたいのは「自社でもその製品やサービスを活用して、同じような成功が得られるのか」という点です。顧客事例や成功要因を具体的に示すことで、導入後のイメージを明確に持ってもらえます。 - ストーリーを持たせる構成

ウェビナーの冒頭で、「なぜこのテーマを扱うのか」「今日のゴールは何か」をしっかり伝えると効果的です。中盤では具体的なデータや事例を交え、終盤でまとめとQ&Aを行う流れを組むことで、聞き手の理解度が高まり、話がブレにくくなります。

視聴者参加型コンテンツ

- ライブ投票・Q&A・チャットでのコミュニケーション

たとえば「皆さんは◯◯についてどう思いますか?」と問いかけ、選択肢を設けてライブ投票機能を使うと、視聴者が自分の考えをすぐに反映できて盛り上がります。また、チャット欄での質疑応答を活発に促すことで、登壇者も視聴者の反応をリアルタイムで確認できます。 - 登壇者やゲストスピーカーのキャスティング

有名人やインフルエンサー、実際に成功したユーザーなどをゲストに招くことで、ウェビナー全体の説得力や注目度がアップします。特にBtoC領域では商品PRにタレントを起用する例も多く、BtoBでは同業界の著名な専門家や先行事例の担当者を招くのが効果的です。

たとえば、あるBtoB向けのIT企業が新製品のプロモーションウェビナーを行った際、単に「製品機能を一方的に説明するだけ」ではなく、実際の導入企業の担当者をゲストに招き、成功事例をリアルな声で語ってもらう演出を加えました。さらに、視聴者の疑問をチャットで随時受け付け、製品開発担当者とゲストが掛け合いの形で回答するといった、臨場感のある進行を行いました。結果的に離脱率は大幅に低下し、ポジティブなフィードバックと商談予約が多数生まれたのです。

結局、視聴者が求めるのは「新しい発見や学び」「共感や具体的な成功イメージ」「双方向的なコミュニケーション」です。テーマ設定やストーリーづくり、参加型コンテンツのアイデアをヒントに、自社ならではの魅力を最大限伝えられるウェビナーを企画してみましょう。

関連記事:【完全保存版】「ウェビナー企画」で成果を倍増させる7ステップ:テンプレ&事例満載

ウェビナー後のフォローと効果測定

ウェビナーは開催して終わりではありません。むしろ、開催後のフォローアップやデータ分析こそが、次回以降の改善や実際の売上・商談創出に大きく貢献します。本章では、参加者へのアンケートや録画配信、追加のリード育成施策、そしてKPIやKGIの設定と分析について解説します。

せっかくウェビナーで多くの見込み客を集めても、フォローアップが不十分だと商談化や成約につながりにくい場合があります。また、参加者や視聴完了者のデータを蓄積し、そこから得られるインサイトを活かさないと、ウェビナーの質を高める機会を逃してしまいます。ウェビナーを継続的に開催している企業は、常に結果を振り返り、次回開催に向けて改善を積み重ねるPDCAサイクルを回しています。

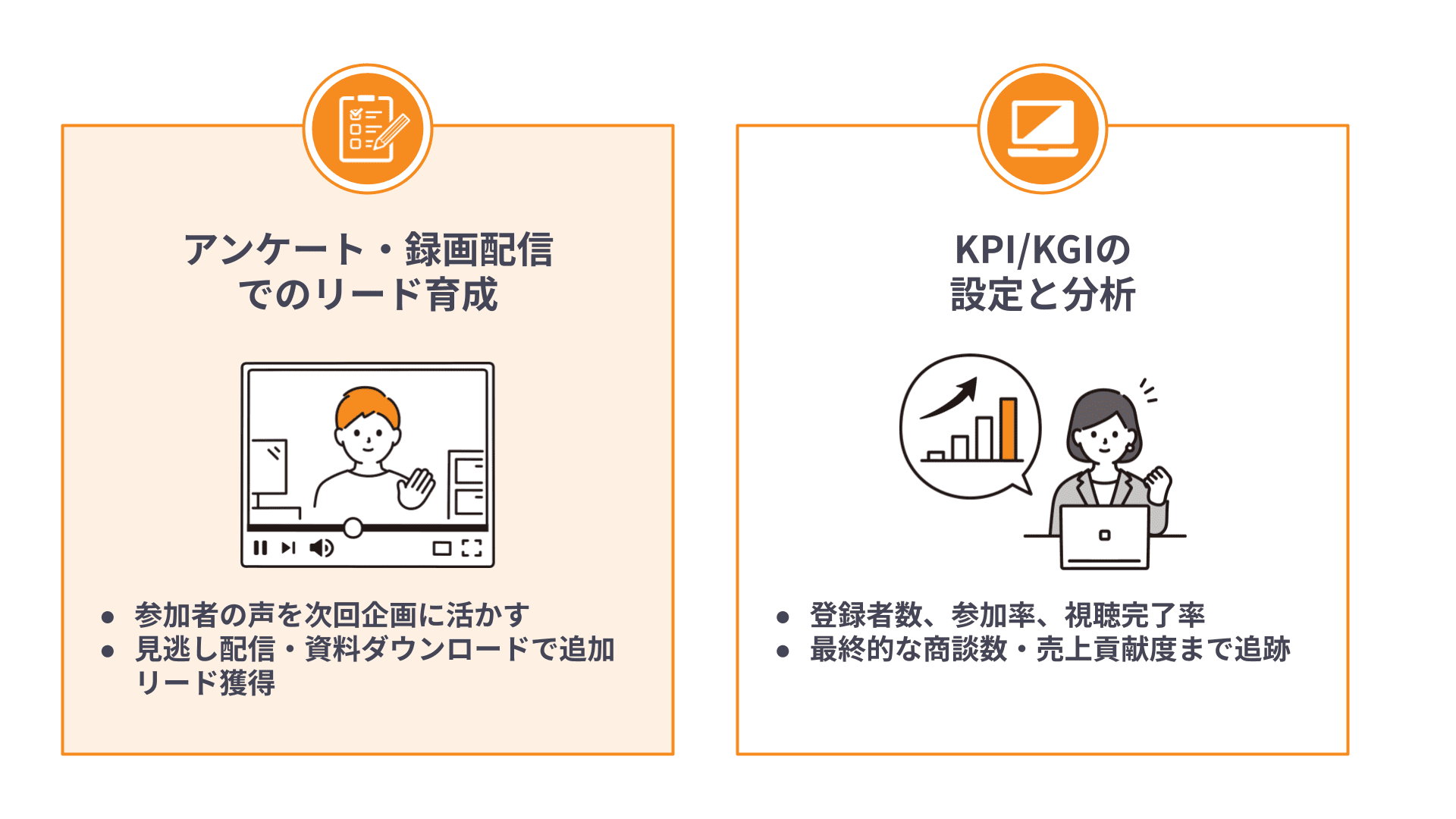

アンケート・録画配信でのリード育成

- 参加者の声を次回企画に活かす

アンケートでは、満足度や理解度だけでなく、今後取り上げてほしいテーマや聞き足りない点などをヒアリングすると有益です。これらのフィードバックを次回企画に反映させることで、ウェビナーの品質を高めていけます。 - 見逃し配信・資料ダウンロードで追加リード獲得

当日参加できなかった見込み客や忙しくて途中退室した人のために、録画配信やスライド資料のダウンロードを提供することで、追加リードを獲得できます。特にBtoB領域では、録画を社内の他部署や上司に共有するケースも多く、拡散のきっかけとなります。

KPI/KGIの設定と分析

- 登録者数、参加率、視聴完了率

登録者数の多さが必ずしも成功とは限りませんが、対象ターゲットへのリーチ度合いを測る一つの指標になります。加えて、視聴完了率が高いほどコンテンツの魅力度や有益性が評価されていると言えます。 - 最終的な商談数・売上貢献度まで追跡

BtoBの場合は商談数や成約率、BtoCの場合は購入数やアップセル率といった最終的な成果指標まで追跡することで、ウェビナーの真の価値を測定できます。MAツールやCRMシステムと連携して、ウェビナー参加者の購買行動や商談化率を可視化すると、次回の施策への具体的なインプットが得られます。

あるITサービス企業では、ウェビナー直後にアンケートフォームを提示して満足度や改善点を収集し、参加者に録画リンクとプレゼン資料のダウンロードURLをメールで送付。その後、一定期間後に再度フォローアップのメールを配信し、追加の質問や個別相談の受け付けを行いました。結果として、ウェビナー終了後も参加者とのコミュニケーションが継続し、一定数が実際の商談化につながり、新規契約を獲得しています。

このような取り組みを繰り返すうちに、どのタイミングでメールを送ると反応率が高いか、どの資料がダウンロードされやすいかといった細かなノウハウが蓄積され、ウェビナーのROIを着実に向上させることに成功しました。

ウェビナー後のフォローアップはリードを確度の高い見込み客へと育てる重要なステップであり、効果測定はその成否を判断するための羅針盤です。以上の具体策を参考に、ウェビナーを単発イベントに終わらせず、継続的な成長エンジンとして活用しましょう。

関連記事:【保存版】ウェビナー後アンケートの作り方と回収率を2倍にする秘訣

ウェビナー成功事例とライブ配信トラブル対策

先行企業の成功事例は、ウェビナーを自社で開催する際の大きなヒントになります。また、ライブ配信におけるトラブルは、油断すると誰にでも起こり得るもの。よくある失敗談と、その対策を理解しておくことで、不測の事態に素早く対処できるようになります。本章では、成功事例から学ぶポイントとライブ配信トラブルへの備えについて取り上げます。

トラブル対策は「起こってから考える」では後手に回りがちで、参加者の満足度を一気に下げる原因となります。だからこそ、事前の準備と対策が重要なのです。

成功事例から学ぶポイント

成功事例1:BtoB SaaS企業が新規リードを大幅獲得

背景

展示会が中止となり、リード獲得手段をオンラインへ移行する必要に迫られた中小規模のSaaS企業。

施策

テーマを「今すぐ使える業務効率化テク」に設定し、導入企業の担当者をゲスト出演。

Zoomウェビナーを活用し、トークセッション形式でユーザー事例と数値効果を具体的に提示。

成果

ウェビナー1回で100名以上の登録を獲得。

うち3割が商談に進み、最終的に10件以上の新規契約につながった。

成功事例2:アパレルECがインフルエンサー起用で売上アップ

背景

新作コレクションの認知度向上を狙う中堅アパレルEC企業。

施策

インフルエンサーをゲストに招き、ライブで新作商品を着こなし解説。

ウェビナー視聴者限定のクーポンコードを提供し、終了直後に購入を促進。

成果

開催当日の売上が通常時の約1.5倍に跳ね上がり、新規顧客の獲得数も増加。

参加者からの質問にリアルタイムで回答し、ブランドへの信頼度向上に成功。

これらの事例に共通するのは、ターゲットの興味を引くテーマ設定と、ウェビナー内での具体的かつ魅力的な情報提供です。さらに、告知やフォローアップをしっかり行うことで効果を最大化しています。

よくあるトラブルと注意点

- 回線不良、音声・映像トラブルへの事前対策

不安定なWi-Fiではなく有線LANを使用し、回線速度を事前にテストすることが基本。必要に応じてバックアップのモバイルルーターを用意しておくなど、二重の対策を取ると安心です。 - 参加者側の操作不明点へのマニュアル提示

特に初めてウェビナーに参加する人やITリテラシーが低い層を対象にする場合、事前に「接続方法マニュアル」を送付するとトラブル減少に効果的。ログイン手順やチャットの使い方などをスクリーンショット付きで解説するとわかりやすいでしょう。 - 代替リンクやサポート体制の整備

本番中にメインの配信がダウンした場合の「サブ配信ルーム」や別のURLを用意しておくと、万一の際にも視聴者の離脱を最小限に抑えられます。サポート担当者をチャット待機させて、問い合わせに即時対応できる体制も重要です。

成功事例を研究して自社に合ったアレンジを加え、さらに配信トラブルに備えた万全の対策を講じることで、ウェビナーの信頼性と効果を最大化できます。本章で紹介した具体的なポイントを参考に、スムーズで高品質なオンラインセミナー運営を目指しましょう。

まとめ

ウェビナーは低コストかつ高いリード獲得効率を持つ施策であり、現代のオンライン主流のビジネス環境においては大きな武器となります。しかし、成功させるためにはツール選定から企画・運営、集客施策、そして開催後のフォローアップまで一貫した戦略が必要です。さらに、配信トラブルを防ぐための事前準備や、成功事例の研究を通じて運営体制を強化していくことが欠かせません。

リアルイベントの開催が難しくなった昨今、ウェビナーはマーケティングや営業、教育の場として急速に地位を確立してきました。地理的制約がなく、会場費や交通費も抑えられ、さらにはデータ収集と分析による高度なリード育成も可能。これらの利点を最大限に活かすには、しっかりとした運営計画と継続的な改善が求められます。イベント開催がオンラインへシフトしていく流れは今後ますます加速すると考えられるため、この波に乗り遅れないよう、早めの導入とノウハウ蓄積が重要です。

実際にウェビナーを導入した企業の多くが、短期的には新規リードの増加を、長期的には商談化や売上向上といった成果を得ています。小規模から始めたウェビナーがいつの間にか定期的な施策となり、社内のリード創出プロセスの中心を担うようになった例も珍しくありません。ある中堅企業では、毎月1〜2回のウェビナーを継続的に開催することで、数ヶ月のうちに登録リストを倍増させ、既存の展示会とは比較にならないほどコスパの高いマーケティングチャネルに育て上げています。

最終的に、ウェビナーで成功を収めるには、目的に合ったツールを選び、適切なコスト管理を行いながら、PDCAサイクルを回して質を高め続けることが肝要です。まずは小さなウェビナーからでも構わないので、テスト的に開催してみるのがおすすめ。成功事例や失敗事例を踏まえつつ、一度経験を積めば次回以降のクオリティは確実に向上します。オンライン活用が当たり前になったビジネスシーンで、ウェビナーを強力な武器として活かしていきましょう。