「BtoB広告の担当に任命されたものの、何から手をつければいいか全く分からない…」

「多額の広告費を投下しているのに、問い合わせは増えても一向に受注に繋がらない…」

「そもそも自社の製品やサービスに、どの広告媒体が合っているのか判断できない…」

BtoB企業のマーケティング担当者として、このような課題に頭を抱えてはいませんか?

このままでは、貴重な予算だけが無駄に消費される日々が続くかもしれません。競合他社がWeb広告を駆使して次々と質の高い見込み客を獲得しているのを横目に、「自社だけが時代から取り残されているのではないか」と焦りを感じてしまうのも無理はありません。

リスティング広告診断(30のチェックリスト付き)

BtoB広告には、成果を出すための明確な「型」と「戦略」が存在します。多くの企業が失敗する原因は、BtoC広告との根本的な違いを理解せず、手探りで施策を進めてしまうことにあります。BtoB特有の購買プロセスと、それに合わせた正しいアプローチを知ることこそが、成功への唯一の道です。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたはBtoB広告の全体像を体系的に理解し、自社に最適な広告戦略を自信を持って立案・実行できるようになります。そして、単なる問い合わせ件数を増やすだけでなく、将来の優良顧客となる「質の高い見込み客」と繋がり、最終的に事業の成長を牽引する”デキる”マーケターへと変貌を遂げることができるでしょう。

そもそもBtoB広告とは?BtoCとの3つの根本的な違い

BtoB広告で成果を出すための最も重要な第一歩は、「BtoB広告は、BtoC広告とは全くの別物である」と認識することです。その本質は、単に商品を売るための宣伝ではなく、「企業の複雑な課題を解決する長期的なパートナー」として自社を認知させ、信頼関係を構築していくためのコミュニケーション活動にあります。この根本的な違いを理解せずして、BtoB広告の成功はあり得ません。

なぜなら、BtoB(Business-to-Business)とBtoC(Business-to-Consumer)では、購買に至るまでのプロセスが「ターゲット」「検討期間」「意思決定者」という3つの観点で決定的に異なるからです。個人が感情や好みで比較的短時間で購入を決めるBtoCに対し、BtoBの購買は組織的な課題解決のために、複数の人間が長期間にわたって合理的・論理的に判断を下すという、極めて複雑なプロセスを辿ります。BtoC広告で一般的な、インパクトの強いビジュアルやキャッチーなコピーで衝動買いを誘うようなアプローチは、BtoBの領域ではほとんど通用しないのです。

1. ターゲットの違い:「個人(Consumer)」vs「組織(Business)」

BtoC広告がターゲットとするのは、商品やサービスを自分で利用する「個人」です。例えば、新しいシャンプーの広告であれば、髪の悩みを抱える不特定多数の個人に向けて「サラサラになる」「良い香りがする」といった情緒的な価値を訴求します。

一方、BtoB広告がターゲットとするのは、企業や団体といった「組織」です。例えば、新しい会計ソフトの広告を考えてみましょう。このソフトを利用するのは経理担当者ですが、導入を検討するのは情報システム部の担当者かもしれません。そして、最終的な導入の意思決定を下し、稟議書にハンコを押すのは経理部長や役員です。このように、BtoBでは実際に製品を使う「利用者」、導入の窓口となる「担当者」、そして最終的な決定権を持つ「決裁者」など、様々な立場の人間が購買に関わります。これをDMU(Decision Making Unit:意思決定関与者集団)と呼びます。

したがって、BtoB広告では「このソフトは入力が簡単です(利用者向け)」「既存システムからの移行がスムーズです(情シス担当者向け)」「このソフトを導入すれば、年間〇〇万円のコスト削減が見込めます(決裁者向け)」といったように、それぞれのDMUの立場や課題に合わせた、多角的で論理的な情報提供が必要不可欠なのです。

2. 検討期間の違い:「短期間・感情的」vs「長期間・計画的」

BtoCの商材は、数百円のスナック菓子から数十万円の家電まで様々ですが、多くは数分から数日の検討期間で購入に至ります。「美味しそう」「デザインが素敵」といった感情的な動機が購買を大きく左右します。

対して、BtoBの商材は、数万円のオフィス用品から数億円規模の生産設備まで、高単価なものが多くなります。当然、購入の意思決定は慎重になり、検討期間は短くても数週間、長いものでは1年以上に及ぶことも珍しくありません。この間、企業は情報収集、複数社からの相見積もり、社内でのプレゼンテーション、稟議申請といった長いプロセスを踏みます。

この「検討期間の長さ」を無視して、BtoC広告のように「今すぐ購入!」と訴求しても、BtoBのターゲットには響きません。BtoB広告に求められるのは、見込み客が情報収集を始めた初期段階でまず自社を認知させ、検討期間中もブログ記事やホワイトペーパー、ウェビナーといった有益な情報を提供し続けることで、徐々に信頼関係を深めていく「リードナーチャリング(顧客育成)」という視点なのです。

3. 意思決定プロセスの違い:「個人・単独」vs「組織・複数」

前述の通り、BtoCの意思決定は基本的に購入者一人の判断で完結します。家族への相談はあるかもしれませんが、最終的には個人の意思が尊重されます。

しかし、BtoBの意思決定は、複数の部署や役職者が関わる「合議制」が基本です。担当者が「このツールは素晴らしい」と感じても、上司が「費用対効果が不明確だ」、経理部が「予算オーバーだ」、情報システム部が「セキュリティに懸念がある」と判断すれば、導入は見送られてしまいます。つまり、関与者全員の懸念を払拭し、組織としての合理的なメリットを提示できなければ、決して受注には至りません。

このため、BtoB広告やその受け皿となるWebサイト(ランディングページ)では、感情に訴えるイメージ広告だけでなく、製品の仕様、価格、導入事例、費用対効果のシミュレーション、セキュリティに関する第三者認証といった、合理的な判断を促すための客観的なデータや証拠(エビデンス)を豊富に用意しておく必要があります。

以上のように、BtoB広告はBtoC広告とは全く異なるゲームのルールで動いています。そのポイントは、「誰が(DMU)」「どのようなプロセスで(長期検討)」「何を基準に(合理的判断)」購入を決めるのかを深く理解し、単発の広告で刈り取るのではなく、見込み客の長い検討プロセスに寄り添い、信頼を勝ち取っていくための継続的なコミュニケーション戦略を設計することに尽きるのです。まずはこのマインドセットを持つことが、成果への最短距離となります。

【一覧比較】BtoB広告の主要な種類と費用相場

BtoB広告には多種多様な媒体が存在しますが、自社の「目的(認知拡大か、リード獲得か)」と「ターゲット(潜在層か、顕在層か)」を明確にし、それぞれの特性を理解した上でオンライン・オフラインの施策を戦略的に組み合わせることが、費用対効果を最大化させるための絶対条件です。

なぜなら、各広告媒体には、リーチできるターゲット層、得意な訴求方法、そして必要となる費用感が全く異なるからです。例えば、企業の課題をまさに今検索している「顕在層」にアプローチしたいのであればリスティング広告が最適ですが、まだ自社の課題に気づいていない「潜在層」にアプローチするにはSNS広告や記事広告の方が有効です。それぞれの媒体の長所と短所を理解せずに、「流行っているから」という理由だけで選んでしまうと、ターゲットに全く響かないメッセージを発信し続け、結果として一件の有効なリードも獲得できずに終わるという最悪の事態を招きかねません。

ここでは、BtoBで活用される主要な広告を「オンライン編」と「オフライン編」に分け、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして費用相場を詳しく解説します。

【オンライン編】代表的なWeb広告4選

| 広告の種類 | リスティング広告 | SNS広告(Facebook) | SNS広告(LinkedIn) | 記事広告 |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | リード獲得 | 認知拡大 リード獲得 | 決裁者アプローチ リード獲得 | ブランディング リード育成 |

| ターゲット層 | 顕在層 | 潜在層~ | 潜在層~ | 潜在層 |

| 費用相場(月額目安) | 30万円~ | 20万円~ | 40万円~ | 50万円~ (1記事) |

| 課金形態 | CPC | CPC/CPM | CPC/CPM | 掲載課金 |

| メリット | 購買意欲が非常に高いユーザーに直接アプローチできる | 役職や興味関心など、精緻なターゲティングが可能 | BtoBに最適。企業名や役職でのターゲティング精度が最高 | 第三者視点で深い製品理解と信頼性を醸成できる |

| デメリット | 競合が多いとクリック単価が高騰する | コンテンツの質が成果を大きく左右する | 他のSNSに比べ費用が高い | 費用が高額で、効果測定が難しい |

【オフライン編】BtoBで今も有効な広告2選

| 広告の種類 | タクシー広告 | 展示会 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 決裁者アプローチ ブランディング | リード獲得 |

| ターゲット層 | 特定層 | 顕在層 |

| 費用相場(月額目安) | 40万円~ | 100万円~ (1回) |

| 課金形態 | 掲載課金 | 出展料 |

| メリット | 経営者・役職者層に繰り返しリーチできる | 質の高い見込み客と直接対話できる |

| デメリット | 詳細な効果測定が難しい | コストが非常に高く、準備も大変 |

このように、BtoB広告にはそれぞれ一長一短がある多種多様な選択肢が存在します。重要なのは、これらの特徴を完全に理解し、「認知拡大期にはディスプレイ広告とSNS広告」「比較検討期にはリスティング広告と記事広告」「最終決定期にはセミナーやリターゲティング広告」といったように、顧客のフェーズに合わせて最適な媒体を戦略的に組み合わせ、ポートフォリオを構築することです。それができれば、BtoB広告の費用対効果は飛躍的に向上するでしょう。

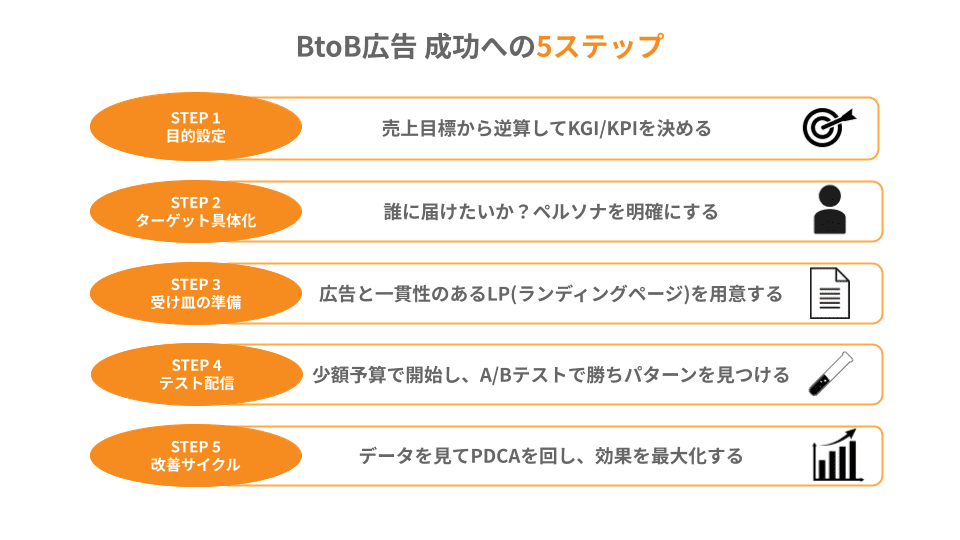

失敗しない!BtoB広告の始め方5ステップ

BtoB広告で失敗しないためには、情熱や勘に頼って闇雲に広告を出すのではなく、「①目的設定 → ②ターゲット具体化 → ③受け皿の準備 → ④テスト配信 → ⑤改善サイクル」という再現性の高い5つのステップを体系的に踏むことが絶対不可欠です。この緻密な設計図こそが、不確実性の高い広告活動において成果を出すための唯一の羅針盤となります。

なぜなら、このステップを一つでも省略すると、「誰に、何を、何のために」伝えるのかが曖昧なまま広告を配信することになり、結果として誰の心にも響かないメッセージで貴重な予算を浪費するだけに終わってしまうからです。特にBtoBでは、顧客の検討期間が長く、関わる人間も多いため、各ステップで顧客の心理や行動を深く洞察した計画が求められます。この5ステップは、その計画を論理的に構築し、実行し、そして改善していくためのフレームワークそのものなのです。

STEP1:目的とゴール(KGI/KPI)を明確にする

全ての戦略は、ここから始まります。ゴールがなければ、施策が成功したのか失敗したのかを客観的に判断できず、改善の方向性も見失ってしまいます。

- KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)の設定:

これは、事業全体の最終目標です。広告活動が、ビジネスにどれだけ貢献したかを示す最上位の指標となります。- 例: 「広告経由の年間受注額を5,000万円創出する」「新製品の市場シェアを半年で5%向上させる」「特定サービスの契約件数を四半期で50件獲得する」

- KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の設定:

これは、KGIを達成するための中間指標です。日々の広告運用において、追いかけるべき具体的な数値目標となります。- 例:

- リード獲得数: 月間100件

- CPA(Cost Per Acquisition): 1リード獲得あたりのコストを5万円以内に抑える

- 有効商談化率: 獲得したリードのうち、20%を営業がフォローすべき有効な商談に繋げる

- CTR(Click Through Rate): 広告のクリック率を1%以上に保つ

- 例:

- 目的の明確化:

「なぜ広告を出すのか?」を突き詰めます。「認知度を上げて、将来の見込み客の母集団を形成したいのか」、それとも「今すぐ客を獲得して、短期的な売上に繋げたいのか」。この目的によって、選ぶべき広告媒体やメッセージ、評価すべきKPIは全く異なります。認知目的ならばインプレッション数やリーチ数が、リード獲得目的ならばCPAや商談化率が重要なKPIとなるでしょう。

STEP2:ターゲット(ペルソナ・ターゲット企業)を具体化する

「誰に」広告を届けるのかを、解像度高く定義するステップです。ここが曖昧だと、誰にも刺さらない当たり障りのないメッセージしか作れません。

- ターゲット企業(ファーモグラフィック情報)の定義:

まず、どのような「企業」を狙うのかを明確にします。- 業種: 製造業、IT・通信、医療、建設など

- 従業員数: 100名未満の中小企業、500名以上の大企業など

- 売上規模: 年商1億円以上、100億円以上など

- 地域: 首都圏、全国、海外など

- ペルソナの設定:

次に、ターゲット企業の中にいる「個人」の顔を具体的に描きます。- 例:会計ソフトのペルソナ「経理部長 佐藤さん」

- 基本情報: 48歳、男性、経理部長

- 抱える課題: 「月末の請求書処理に毎月膨大な時間がかかっている」「手作業が多く、人的ミスが頻発している」「法改正への対応が追い付かず、システムの老朽化も問題だ」

- 情報収集の手段: 業界専門ニュースサイト、LinkedIn、同業種の知人からの口コミ

- 価値観: 機能の多さよりも、導入後のサポート体制と、費用対効果を重視する。

- 例:会計ソフトのペルソナ「経理部長 佐藤さん」

- DMU(意思決定関与者集団)の洗い出し:

BtoBでは、このペルソナ一人だけでは購入は決まりません。関わる人物を全て洗い出します。- 利用者: 経理担当者(「使いやすいか」が重要)

- 担当者: 佐藤部長(「課題解決できるか、ROIは合うか」が重要)

- 決裁者: 役員・社長(「会社全体の利益にどう貢献するか」が重要)

- 影響者: 情報システム部(「セキュリティは万全か」が重要)

STEP3:広告と受け皿となるLP(ランディングページ)を準備する

広告はあくまでLPへの「案内人」です。せっかく興味を持ってクリックしてくれたユーザーをがっかりさせないための「おもてなしの場」を完璧に準備します。

- メッセージの一貫性の担保:

広告で謳っていることと、LPで書かれている内容にズレがないようにします。「【製造業向け】コスト30%削減」という広告をクリックしたら、LPの冒頭(ファーストビュー)にも同じメッセージが大きく書かれている状態が理想です。この一貫性がないと、ユーザーは「違うサイトに来てしまった」と感じ、即座に離脱します。 - BtoB向けLPの必須構成要素:

- 課題への共感(キャッチコピー): 「まだ手作業で請求書を発行していませんか?」

- 解決策の提示(ベネフィット): 「〇〇ソフトなら、請求書業務を90%自動化します」

- 社会的証明(導入実績・お客様の声): 大手企業の導入ロゴや、具体的な導入事例インタビュー

- 具体的な機能紹介: 課題解決に繋がる機能を、動画や図解で分かりやすく

- 料金プラン: 明確な料金体系を提示し、透明性をアピール

- よくある質問(FAQ): 導入前の懸念を先回りして払拭

- 信頼性の担保: セキュリティ対策、サポート体制、運営会社情報

- 明確なCTA(Call to Action): ユーザーに次にとってほしい行動を促すボタン。「3分で完了!資料ダウンロード(無料)」「まずは専門家に相談する(無料相談会予約)」など

STEP4:少額予算でテスト配信を開始する

いきなり大きな予算を投下するのは、ギャンブルと同じです。まずは少額でテストを行い、データに基づいた「勝ちパターン」を見つけ出します。

- A/Bテストの実施:

「どちらがより効果的か」を科学的に検証します。- 広告クリエイティブ: 画像、動画、キャッチコピーなどを複数パターン用意

- ターゲット設定: 職種で絞った場合と、興味関心で絞った場合を比較

- LP: キャッチコピーやCTAボタンの色・文言を変えたパターンを用意

- 媒体のテスト:

自社の商材と最も相性の良いプラットフォームを見極めます。例えば、Googleリスティング広告とFacebook広告に同時に月10万円ずつ出稿し、1ヶ月後のCPAや商談化率を比較。より成果の出た媒体に予算を集中させていきます。

STEP5:効果測定を行い、改善サイクル(PDCA)を回す

BtoB広告は「配信したら終わり」ではなく、「改善し続ける」プロセスそのものです。データは、改善のための宝の山です。

- 見るべき指標の定点観測:

STEP1で設定したKPIを、Google Analyticsや各広告媒体の管理画面で定期的にチェックします。重要なのは、CPAのような広告指標だけでなく、その後の「商談化率」「受注率」、そして最終的な「ROI(投資対効果)」まで営業チームと連携して追跡することです。 - 改善のアクションプラン:

- クリック率(CTR)が低い場合: 広告のメッセージやクリエイティブがターゲットに響いていない可能性。ペルソナ設定に立ち返り、訴求軸を見直す。

- コンバージョン率(CVR)が低い場合: LPに問題がある可能性。メッセージの一貫性、CTAの分かりやすさ、フォームの入力項目数などを見直す。

- 商談化率が低い場合: リードの「質」に問題がある可能性。よりターゲットを絞った広告配信や、LPで提供する情報の質を高める(例:「機能一覧」→「業界別活用事例集」)などの改善を行う。

- PDCAサイクルの習慣化:

この「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」のサイクルを、週次や月次の定例ミーティングなどで高速に回し続ける仕組みを構築します。

この5つのステップは、一度実行して終わる静的なものではありません。市場環境、競合の動向、顧客のニーズは絶えず変化します。これが、複雑なBtoB広告で成果を出し、安定して事業目標を達成するための最も確実な方法です。

BtoB広告の費用対効果(ROI)を最大化する7つのコツ

BtoB広告の費用対効果(ROI)を最大化させるための本質は、単にCPA(顧客獲得単価)という目先の数字を下げることではありません。それは、「獲得したリードの『質』を極限まで高め、営業部門と連携して最終的な『受注』に繋げるための仕組み」を構築することに尽きます。その仕組みを血の通ったものにするための具体的な戦術が、これからお話しする7つのコツです。

なぜなら、BtoBの取引は一件あたりの受注額が数百万、数千万円になることも珍しくありません。たとえリード獲得に10万円かかったとしても、それが1,000万円の大型受注に繋がれば、ROIは100倍という驚異的な数値を叩き出します。逆に、CPAが1,000円でも、それが100件集まって一件も商談にならなければ、10万円をドブに捨てたのと同じです。広告運用を「リード獲得」という「点」で捉えるのではなく、マーケティングから営業、そしてカスタマーサクセスまで含めた事業全体の「線」で捉え、LTV(顧客生涯価値)を最大化する視点が不可欠だからです。

それでは、あなたの会社の広告投資を「コスト」から「戦略的投資」へと昇華させる7つの秘訣を、一つひとつ紐解いていきましょう。

コツ1:獲得する「質の高いリード」を営業と合意の上で定義する

マーケティング部門が「今月は100件リードを獲得しました!」と胸を張っても、営業部門が「使えるリードはゼロだった」と嘆く。これはBtoB企業で頻発する悲劇です。この悲劇を防ぐため、まずは「質の高いリード」の定義を両部門で握り合います。

- MQL(Marketing Qualified Lead)の定義:

マーケティングが「これは有望だ」と判断し、営業にパスするリードの基準を明確にします。- 例: 「ターゲット業種(製造業)で、従業員数100名以上、役職が課長以上で、かつ製品資料をダウンロードしたリード」

- リードスコアリングの導入:

リードの行動や属性に点数を付け、客観的に有望度を測ります。- 例: 役職(部長: +20点)、ターゲット業種(+10点)、料金ページ閲覧(+15点)、資料ダウンロード(+10点)など。合計スコアが50点を超えたらMQLとして営業に通知する、といったルールをMA(マーケティングオートメーション)ツールで自動化します。

コツ2:決裁者に響く「課題解決型」のメッセージを設計する

担当者は「機能」を気にしますが、決裁者は「投資対効果(ROI)」しか見ていません。広告メッセージを、相手の役職に合わせて最適化する必要があります。

- 担当者向けメッセージ: 「〇〇機能で、日々の業務がこんなに楽になります!」

- 決裁者向けメッセージ: 「当社のシステム導入により、平均30%の人件費削減と、年間1,200万円のコストメリットを実現します。投資回収期間はわずか6ヶ月です」

このように、決裁者の言語である「数字」と「経営メリット」で語りかける広告クリエイティブやLPを用意することが極めて重要です。

コツ3:お役立ち資料(ホワイトペーパー)でリードの質と量を両立させる

「今すぐ問い合わせたい」という顕在層はごくわずかです。「まだ情報収集段階だが、課題は感じている」という膨大な潜在層にアプローチするには、お役立ち資料(ホワイトペーパー)が最強の武器となります。

- 資料のテーマ例:

- ノウハウ提供型: 「失敗しない会計システムの選び方 7つのチェックリスト」

- トレンド解説型: 「【2025年最新版】製造業DXの動向と成功事例レポート」

- 事例紹介型: 「大手企業3社の導入事例から学ぶ、コスト削減の秘訣」

これらの資料は、「売り込み」ではなく「情報提供」であるため、ユーザーは安心して個人情報を入力してくれます。これにより、将来の顧客となりうる質の高い見込み客リストを効率的に構築できます。

コツ4:広告とMA(マーケティングオートメーション)を連携し、リードを育てる

広告で獲得したリードをそのまま放置するのは、収穫した果実を腐らせるようなものです。MAツールと連携させることで、リードを自動で「育成(ナーチャリング)」します。

- シナリオ設計の例:

- 広告経由で「選び方ガイド」をDLしたリードに、サンクスメールを自動送信。

- 3日後、ガイドの内容に関連する「導入事例」をメールで紹介。

- 1週間後、事例を読んだリードにのみ、「無料オンラインセミナー」の案内を送付。

- セミナーに参加したリードをMQLとし、インサイドセールスが架電。

このように、リードの興味度合いに合わせて最適な情報を最適なタイミングで提供し、購買意欲を徐々に高めていきます。

コツ5:ニッチなターゲットにはABM(アカウントベースドマーケティング)広告を活用する

「業界全体」ではなく、「絶対に取引したい特定企業100社」を狙い撃ちしたい場合、ABMという考え方が有効です。

- 具体的な手法:

- IPターゲティング: ターゲット企業のIPアドレスをリスト化し、そのオフィスで働く従業員にのみディスプレイ広告を表示。

- リストベースの広告配信: ターゲット企業の担当者メールアドレスリストを使い、FacebookやGoogle広告でその人たちにだけ広告を配信。

- LinkedIn広告: 「企業名:〇〇商事、役職:購買部長」といったピンポイントでの広告配信。

無駄な広告費を徹底的に排除し、最重要ターゲットにのみリソースを集中投下する高度な戦術です。

コツ6:一度接点を持ったユーザーを逃さない「リターゲティング広告」

BtoBの検討期間は長いため、一度サイトを訪れたユーザーに自社を忘れさせないための工夫が必須です。

- 行動別のリスト作成とメッセージの最適化:

- トップページのみ閲覧: 企業ブランディング広告や認知度向上のための動画広告を表示。

- 製品ページを閲覧: より詳細な機能を紹介する広告や、関連する導入事例を表示。

- 料金ページを閲覧: 「今なら初期費用無料キャンペーン中」といった、背中を押すメッセージを表示。

- 資料をDLしたが、問い合わせはない: 「個別相談会のご案内」といった、次のステップを促す広告を表示。

このように、ユーザーの検討フェーズに合わせて追いかけることで、取りこぼしを防ぎます。

コツ7:LTV(顧客生涯価値)を最大化する視点を常にもつ

広告のゴールは「受注」ですが、事業のゴールは「顧客が成功し、長く契約を続けてくれること」です。

- アップセル・クロスセルの機会創出:

既存顧客に対しても、リターゲティング広告やメール広告は有効です。新機能のリリース案内や、別サービスの紹介を広告で行うことで、顧客単価の向上(LTV最大化)に繋げることができます。 - カスタマーサクセスとの連携:

広告で謳っていた価値(例:コスト30%削減)を、顧客が本当に享受できているかを追跡します。この視点が、解約率の低下と、何よりの広告となる「満足した顧客による口コミ」を生み出すのです。

BtoB広告のROI最大化は、小手先のCPA改善テクニックに非ず。それは、営業やカスタマーサクセスをも巻き込み、リードの「質」の定義から、ナーチャリング、そしてLTVの向上までを一気通貫で設計・実行する、壮大な事業戦略そのものです。ここに挙げた7つのコツを実践することで、あなたの広告は単なる経費ではなく、事業を力強く成長させるための、最も賢い「戦略的投資」へと生まれ変わるでしょう。

【目的別】BtoB広告の成功事例3選

BtoB広告の成功は、単に優れた媒体を選ぶことによってもたらされるのではありません。それは、自社の明確な「目的(リード獲得、決裁者アプローチ、ブランディングなど)」を定め、その目的達成のために最適な広告媒体と戦略、そしてコンテンツを緻密に組み合わせることで初めて実現されます。他社の成功事例は、そのための具体的な戦術と応用のヒントが詰まった、最高の教科書なのです。

なぜなら、BtoB広告の各手法にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあり、万能な打ち手は存在しないからです。例えば、リード獲得に絶大な効果を発揮するリスティング広告も、企業のブランディングには必ずしも最適とは言えません。理論やノウハウを学ぶことは重要ですが、それらが実際のビジネスシーンでどのように機能し、成果に結びついたのかという「生きた事例」に触れることで、自社の状況に置き換えた際の具体的な活用イメージを掴み、施策の成功確度を飛躍的に高めることができるからです。

ここでは、BtoB企業が抱えがちな3つの異なる「目的」を、広告の力で見事に達成した架空の成功事例をストーリー仕立てでご紹介します。自社の課題と照らし合わせながら、成功のエッセンスを吸収してください。

事例1:【リード獲得】ニッチな製造業がリスティング広告で商談数を3倍にした事例

- 企業情報: A社(従業員50名)。医療機器に使われる特殊な金属部品を製造。

- 背景・課題:

創業30年、その高い技術力は既存の取引先から絶大な信頼を得ていました。しかし、営業活動は長年付き合いのある大手メーカー数社からの紹介頼み。新規顧客開拓のノウハウがなく、Webサイトからの問い合わせは月に1〜2件程度。「良いモノを作っているのに、知られていない」という典型的な課題を抱えていました。 - 施策内容:

- ターゲットとキーワードの徹底的な絞り込み:

広告代理店に相談した当初、「金属部品」「精密加工」といった一般的なキーワードでの出稿を提案されました。しかし、同社のマーケティング担当者は「それでは競合が多く、予算の無駄遣いになる」と判断。ターゲットを「新しい医療機器を開発中で、既存の部品では要件を満たせないことに悩んでいる開発担当者」に再定義しました。その上で、「チタン合金 微細加工」「医療用カテーテル 部品 試作」といった、専門性が高く、かつ緊急性や課題が明確な「スモールキーワード」を徹底的に洗い出しました。 - 専門性の高いLP(ランディングページ)の作成:

クリックした先のLPが汎用的なトップページでは意味がないと考え、広告専用のLPを制作。そこには、対応可能な金属の種類、加工精度(μm単位)、品質保証体制(ISO認証など)、そして過去に手掛けた非公開の試作事例(NDAの範囲内で可能な限り)といった、技術者が本当に知りたい情報を網羅。「まずは相談」という漠然としたボタンではなく、「技術資料・加工実績集をダウンロード」という具体的なCTAを設置しました。

- ターゲットとキーワードの徹底的な絞り込み:

- 結果:

広告開始から3ヶ月で、月間の問い合わせ数は平均10件に増加。さらに特筆すべきは、問い合わせの質が劇的に向上し、商談化率が以前の20%から60%へと3倍に跳ね上がったことです。結果として、月間の有効商談数は以前の0.4件から6件へと、実に15倍の成長を遂げました。 - 成功要因の分析:

この事例の成功要因は、「広く浅く」ではなく「狭く深く」という戦略を徹底したことに尽きます。一般的なキーワードで不特定多数にアピールするのではなく、本当に自社を必要としているニッチなターゲットにのみ、専門家として最高の情報を提供する。この一点に集中したことで、広告費の無駄打ちをなくし、質の高いリードだけを効率的に獲得することに成功したのです。

事例2:【決裁者アプローチ】SaaS企業がLinkedIn広告で大手企業の役員にリーチした事例

- 企業情報: B社(従業員200名)。中小企業向けに導入実績が豊富な人事評価SaaSを提供。

- 背景・課題:

主力製品は中小企業市場でトップシェアを誇っていましたが、次の成長戦略として大手企業(エンタープライズ)市場への進出が不可欠でした。しかし、大手企業へのアプローチは困難を極めます。テレアポは受付でブロックされ、メールは開封すらされない。現場の担当者と繋がれても、「上が納得しないと…」と、最終的な決定権を持つ人事部長や役員(決裁者)に辿り着けずにいました。 - 施策内容:

- LinkedIn広告によるピンポイントターゲティング:

決裁者に会えないなら、彼らがいる場所に直接広告を届けようと考え、ビジネス特化型SNSであるLinkedInの活用を決断。ターゲティング機能で、「企業名:〇〇商事、△△物産…(ターゲット企業リスト100社)」「従業員数:1,000名以上」「役職:人事部長、取締役、CHRO、経営企画」と、狙うべき人物像を寸分の狂いなく指定しました。 - 「売り込み」ではなく「価値提供」から入るコンテンツ戦略:

広告でいきなり製品を売り込むのは下策だと判断。「人的資本経営を成功に導く3つの視点」「大手企業における次世代リーダー育成の最新トレンド」といった、決裁者が自身の課題として捉えているであろうテーマの限定ホワイトペーパーや、著名な大学教授を招いたオンラインセミナーを広告のオファーに設定しました。 - 権威性を活用したクリエイティブ:

広告のクリエイティブには、自社のCEOが登場。「HRクラウドCEOが語る、日本企業が今取り組むべきタレントマネジメントとは」といったメッセージで、経営者同士の対話を促すような訴求を行いました。

- LinkedIn広告によるピンポイントターゲティング:

- 結果:

広告キャンペーン開始後、3ヶ月でターゲット企業の役員・部長クラスから30件以上のホワイトペーパーダウンロードを獲得。ダウンロード後のインサイドセールスによるフォローアップもスムーズに進み、うち5件が具体的な商談に発展。結果、年間数千万円規模の大型契約を2件受注することに成功しました。 - 成功要因の分析:

LinkedInの精緻なターゲティング機能を最大限に活用し、かつ「売り込み」の姿勢を完全に消し、「有益な情報を提供する専門家」としてアプローチしたことが最大の成功要因です。通常ではアポイントすら取れない決裁者層に対して、相手から情報を取りに来させるという理想的な関係性を構築することに成功したのです。

事例3:【ブランディング】ITベンチャーが記事広告で業界内の第一想起を獲得した事例

- 企業情報: C社(従業員20名)。AIを活用した画期的な需要予測ツールを開発。

- 背景・課題:

創業2年のスタートアップ。製品の性能は競合を凌駕していましたが、企業としての知名度と信頼性がゼロに等しく、商談の場で「面白い製品だけど、聞いたことがない会社だから不安だ」と失注するケースが後を絶ちませんでした。製品の良さを伝える前に、まずは「信頼できる会社」として認知される必要がありました。 - 施策内容:

- 媒体選定による「権威の借用」:

広告出稿先に選んだのは、IT業界の経営者やエンジニアなら誰もが知っている、最も権威のあるテクノロジー系ニュースメディア。このメディアに掲載されること自体が、企業の信頼性を担保する「お墨付き」になると考えました。 - ストーリーテリングを重視した記事企画:

単なる製品の機能紹介記事では読者の心は動かないと判断。創業者へのロングインタビューを実施し、**「なぜこの事業を立ち上げたのか」「どのような社会課題を解決したいのか」というビジョンや情熱を語るストーリーテリング形式の記事を企画。**さらに、同メディアで人気の外部の専門家に製品を実際に使ってもらい、客観的で忖度のないレビューを掲載してもらうことで、記事の信頼性をさらに高めました。 - コンテンツの二次利用による効果の最大化:

掲載された記事を一度きりで終わらせず、自社のあらゆる資産として活用。Webサイトのトップに「〇〇メディア掲載!」とバナーを設置し、営業資料の1ページ目にも記事のキャプチャを挿入。SNSでも継続的に記事コンテンツを発信し続けました。

- 媒体選定による「権威の借用」:

- 結果:

記事公開後、自社サイトへの指名検索やダイレクトアクセスが5倍に急増。営業先での反応が劇的に変わり、「あの記事、読みましたよ。面白いビジョンですね」と、好意的な雰囲気で商談を始められるようになりました。業界内での「AI需要予測ツールといえばデータインサイト社」という第一想起(トップオブマインド)を獲得し、企業の信頼性が高まったことで、優秀な人材の採用や、VCからの資金調達にも成功しました。 - 成功要因の分析:

短期的なリード獲得を追うのではなく、第三者の権威性を活用して「企業の信頼性」と「ビジョンへの共感」を醸成することに投資した、長期的なブランディング戦略が奏功した事例です。良質なコンテンツは、広告掲載期間が終わった後も、企業の資産として価値を生み続けることを証明しました。

これらの事例が示すように、BtoB広告の成功は、明確な目的意識と、それに紐づく戦略的な媒体・コンテンツ選定にかかっています。リード獲得、決裁者アプローチ、ブランディング。あなたの会社が今、最も解決したい課題は何でしょうか?これらの事例から自社に応用できる戦術のエッセンスを抽出し、あなただけの成功方程式を組み立てることが、次のステージへ進むための重要な一歩となるのです。

BtoB広告、自社運用(インハウス)と代理店依頼はどっちが良い?

BtoB広告の運用体制について、「自社運用(インハウス)か、代理店依頼か」という問いに対する唯一絶対の正解はありません。最も賢明な判断は、この二者択一で考えるのではなく、自社の事業フェーズ、社内リソース(人材・時間)、そして目指すゴールを冷静に見極め、両者のメリット・デメリットを深く理解した上で、自社にとって最適なパートナーシップの形を選択することです。

なぜなら、インハウスと代理店にはそれぞれ明確な長所と短所があり、どちらか一方が絶対的に優れているわけではないからです。「代理店手数料を節約したいからインハウス」「日々の運用が面倒だから代理店に丸投げ」といった短絡的な理由で選択してしまうと、「専門知識がなく成果が出ないまま時間だけが過ぎる」「自社の意図と全く異なる広告が配信され、ブランドイメージを損なう」といった、取り返しのつかない失敗を招くリスクがあります。これは、事業の成長を左右する極めて重要な経営判断なのです。

ここでは、両者のメリット・デメリットを徹底的に比較し、その上でBtoBに強い代理店を見極めるための具体的なチェックポイントを解説します。

| 比較項目 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|

| 自社運用 (インハウス) | ・製品や顧客への理解が深い ・意思決定がスピーディー ・社内にノウハウが蓄積される ・代理店手数料がかからない | ・専門人材の確保や育成が難しい ・担当者の退職でノウハウが途絶えるリスク ・施策が属人化しやすい ・最新情報のキャッチアップが大変 |

| 代理店依頼 | ・最新の専門知識やノウハウを活用できる ・自社のリソースを節約できる ・客観的な視点からの分析や提案 ・複数媒体を横断した運用が可能 | ・運用手数料(コスト)が発生する ・社内にノウハウが蓄積されにくい ・製品理解に限界がある場合も ・コミュニケーションに時間がかかる |

自社運用(インハウス)のメリット・デメリット

- メリット:

- 深い製品・顧客理解に基づいた運用:

誰よりも自社の製品や顧客を理解している社員が運用するため、「この機能の価値は、こういう課題を持つこの業界の人にしか分からない」といった、外部の人間では気づきにくい、核心を突いた広告メッセージを作成できます。 - 圧倒的なスピード感と実行力:

広告クリエイティブの変更や予算配分の見直しなど、社内での意思決定のみで完結するため、PDCAサイクルを高速で回すことが可能です。「このキャンペーンの反応が良いから、明日から予算を倍にしよう」といった機動的な判断ができます。 - ノウハウの社内蓄積:

広告運用を通じて得られた成功体験も失敗体験も、その全てが会社の無形資産として蓄積されます。これにより、将来的にマーケティング部門全体のレベルアップに繋がり、持続的な成長基盤を構築できます。 - 代理店手数料の削減:

一般的に広告費の20%程度とされる代理店手数料が発生しないため、その分のコストを広告費に上乗せしたり、他のマーケティング施策に投資したりできます。

- 深い製品・顧客理解に基づいた運用:

- デメリット:

- 高度な専門人材の確保・育成コスト:

最新の広告プラットフォームの知識や運用スキルを持つ人材の採用は非常に困難であり、人件費も高騰します。未経験者を採用して育成するには、多大な時間と教育コストがかかります。 - 業務の属人化リスク:

特定の担当者一人が運用を担っている場合、その人が退職した途端に広告運用が完全にストップし、全てのノウハウが失われるという致命的なリスクを抱えます。 - 客観的な視点の欠如:

自社製品への思い入れが強いあまり、「顧客はこう思うはずだ」という思い込みに囚われ、視野が狭くなりがちです。市場の変化や新たな機会を見落とす可能性があります。 - 最新情報のキャッチアップの負荷:

Google広告やMeta広告のアルゴリズムは日々アップデートされます。これらの最新情報を常に追いかけ、自社の戦略に反映させていくのは、専任の担当者でも大変な労力です。

- 高度な専門人材の確保・育成コスト:

代理店に依頼するメリット・デメリット

- メリット:

- 最新の専門知識とノウハウの即時活用:

代理店は日々、様々な業界の広告運用を行っており、成功事例や最新の運用テクニックを豊富に保有しています。これらの知見を、契約したその日から自社の広告運用に活用できます。 - 社内リソースの最適化:

日々の入札調整やレポート作成といった煩雑な実務から社内の担当者が解放されます。これにより、担当者はペルソナ設計やコンテンツ企画、営業部門との連携といった、より戦略的で本質的な業務に集中できます。 - 客観的な分析と戦略提案:

第三者の視点から冷静にデータを分析し、「自社では強みだと思っていたが、市場では響いていない」「競合はこのようにアプローチしている」といった、客観的な課題や新たな打ち手を提案してくれます。 - 複数媒体の横断的な運用力:

リスティング広告、SNS広告、動画広告など、各媒体の専門家が在籍しているため、自社に最適な媒体ミックス(ポートフォリオ)を提案し、横断的に運用してもらうことが可能です。

- 最新の専門知識とノウハウの即時活用:

- デメリット:

- 運用手数料というコストの発生:

広告費とは別に、一般的に広告費の20%を運用手数料として支払う必要があります。広告費が月100万円なら、20万円が手数料となります。 - コミュニケーションコストの発生:

自社の事業内容、製品の強み、ターゲット像、そして事業目標などを代理店に正確に理解してもらうためには、密なコミュニケーションが不可欠です。このための時間と労力がかかります。 - 製品・顧客理解の限界:

どれだけ優秀な代理店でも、事業の当事者である社員ほどの深い製品・顧客理解は困難です。メッセージが表層的になったり、業界の常識からズレた表現になったりするリスクは常に存在します。 - 社内にノウハウが蓄積されにくい構造:

運用を「丸投げ」してしまうと、代理店がどのような工夫をして成果を出したのかがブラックボックス化し、契約を解消した途端に自社には何も残らないという事態に陥ります。

- 運用手数料というコストの発生:

ここをチェック!BtoBに強い広告代理店の選び方5つのポイント

もし代理店への依頼を検討するなら、以下の5つのポイントは必ず確認してください。

- BtoB領域での具体的な成功事例は豊富か?

「BtoB広告の運用経験はありますか?」という質問だけでは不十分です。「御社と類似した業界・商材での成功事例を、課題・施策・結果のフレームワークで3つ教えてください」と具体的に問いかけ、BtoBの複雑性を本当に理解しているかを見極めましょう。 - 自社の業界・商材への知的好奇心は高いか?

あなたの会社の業界について、担当者が基本的な知識を持っているか、あるいは「ぜひ勉強させてください!」と積極的に学ぼうとする姿勢があるかを確認します。この姿勢がない代理店は、通り一遍の運用しかできません。 - 運用担当者の顔が見え、直接話せるか?

契約前の窓口は優秀な営業担当でも、実際の運用は新人の担当者が行うケースは少なくありません。実際にアカウントを運用する担当者と直接コミュニケーションが取れる体制になっているか、その担当者のスキルや人柄は信頼できるかを確認しましょう。 - 広告運用だけでなく、上流の戦略設計から伴走してくれるか?

ただ依頼されたキーワードで広告を回すだけの「運用代行屋」ではなく、「KGI達成のために、今はこのKPIを追うべきです」「広告の受け皿となるLPをこう改善しませんか?」といった、事業全体の成功を見据えた戦略的な提案をしてくれるパートナーを選びましょう。 - レポートは具体的で、次へのアクションに繋がるか?

数字の羅列だけの無味乾燥なレポートではなく、「〇〇という仮説に基づきABテストを行った結果、クリック率が〇%改善しました。この要因は△△だと考えられます。そこで次は、□□という施策を試すことを提案します」というように、分析・考察・次のアクションが明確なレポートを提出してくれるかどうかが、プロの代理店を見極める重要な試金石です。

インハウスと代理店は、対立するものではなく、「戦略立案とコンテンツ制作は自社で行い、日々の運用実務は代理店に任せる」といったハイブリッド型も有効な選択肢です。自社のリソース、目指す成長スピード、そして社内にノウハウを蓄積したいか否かを天秤にかけ、事業成長を最大化させるための最適なパートナーシップの形を模索すること。それこそが、BtoB広告という長期戦を勝ち抜くための、経営者やマーケティング責任者に求められる最も重要な判断なのです。

まとめ:成果の出るBtoB広告で、事業を加速させよう

本記事では、BtoB広告で成果を出すために知っておくべき、基本的な考え方から具体的な実践方法までを網羅的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをもう一度確認しておきましょう。

- BtoB広告の本質は、BtoCとの違いを理解することから始まります。 ターゲットは組織であり、検討期間は長く、複数の人間が合理的に意思決定します。この原則を無視した広告は、決して成果を生みません。

- 広告媒体にはそれぞれ特性があります。 顕在層に強いリスティング広告、潜在層を育てるSNS広告や記事広告など、自社の「目的」と「フェーズ」に合わせて戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。

- 成功への道筋は、「始め方5ステップ」に集約されます。「目的設定→ターゲット具体化→受け皿準備→テスト配信→改善サイクル」というPDCAを愚直に回し続ける組織だけが、継続的な成果を手にすることができます。

- ROI(費用対効果)の最大化は、「リードの質」を追求することで達成されます。 CPAという目先の数字に一喜一憂するのではなく、MAツールなどを活用してリードを育て、最終的な受注とLTV向上までを見据えた仕組みを構築してください。

- 運用体制に絶対の正解はありません。 自社運用と代理店依頼のメリット・デメリットを正しく理解し、自社の成長戦略に最も合致したパートナーシップの形を選択することが、賢明なリーダーの判断です。

BtoB広告は、決して簡単なものではなく、すぐに結果が出るとは限りません。ですが、本記事で解説した基本の考え方に基づき、一つひとつ施策をテストし、データを基に改善を重ねていくことで、事業の成長に欠かせない、安定した集客の仕組みをきっと築くことができます。

一橋大学商学部卒。ENEOS株式会社に新卒で入社。日本最大級の屋内型テーマパークの立ち上げ、ベンチャー企業でマーケティング責任者としてBtoBマーケティング、インサイドセールス等の立ち上げ。その後、プライム市場上場のグローバル医療メーカーにて、海外BtoBマーケティングに従事。その後、BtoBマーケティング・営業DX支援の株式会社LEAD FACTORY.を創業。