あなたのウェビナー、「タイトル」が原因で参加者が集まらないかもしれません。せっかく魅力的なテーマや素晴らしいコンテンツを用意していても、タイトルが伝わりづらいと興味を持ってもらえず、あっという間にスルーされてしまいます。多くの企業や個人がウェビナーを開催するなかで、競合が増え続けている今、タイトルの“ひと工夫”が大きく参加率を左右する時代になりました。タイトルこそがウェビナー成功のカギを握っていると言っても過言ではありません。

本記事では、ウェビナー集客を左右する「タイトル」にフォーカスし、具体的な作成方法から実際の事例、効率的にアイデアを生み出すためのツールやテンプレートまでを網羅的に解説します。タイトルの改善によって得られる効果は、単なる参加率アップにとどまりません。質の高いリード獲得や、開催後の評価向上にも直結する重要な要素です。

実際に、あるBtoB企業では、従来のありきたりなタイトルを見直し、「業界特化型」「○○%UP」「わずか1時間でわかる」という具体的なキーワードをタイトルに盛り込んだところ、登録数が従来比150%以上に増加したという成功事例があります。ちょっとした工夫でも成果が大きく変わるからこそ、タイトルを学ぶ価値が十分にあるのです。

たとえば、「【無料ウェビナー】初心者でも今日から始められる!SNSマーケティング入門」というタイトルと、「SNSマーケティング入門ウェビナー」というタイトルを比べてみてください。前者は「無料」「初心者でも今日から」「SNSマーケティング入門」といったキーワードをふんだんに盛り込み、具体的なメリットを伝えています。一方、後者は一般的すぎて、いまいちピンとこないかもしれません。このように、わずかな工夫が大きな差を生むのです。

本記事では、ウェビナータイトルの「基本の考え方」から「効果を高める応用テクニック」までを体系的に解説しています。読み進めるうちに、すぐに使える実践的なヒントがきっと見つかるはずです。この記事を参考にすれば、あなたのウェビナーも、より多くの見込み客に見つけてもらい、関心を持ってもらえるようになるでしょう。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

ウェビナータイトルが成功を左右する理由

ウェビナータイトルは、参加率やクリック率はもちろん、最終的な成約数にまで影響を与える重要な要素です。

なぜなら、タイトルには「ユーザーの興味を一瞬で引きつける力」と「そのウェビナーの価値を端的に伝える力」が求められるからです。SNSや広告、メールなどあらゆるチャネルで情報があふれる中、ユーザーはまずタイトルを見て「参加するかどうか」を判断します。誰に向けた内容なのか、どんな課題を解決できるのか、どんな成果が得られるのか——それを短く、明確に伝えることがウェビナーの参加につながります。

さらに、検索エンジン対策(SEO)の面でも、タイトルは大きな役割を果たします。告知ページのタイトルに、ユーザーが検索しそうなキーワードを自然に含めることで、検索結果からの流入も期待できるようになります。

たとえば、「BtoB向けSEO攻略ウェビナー」というタイトルよりも、

「【BtoB向け】初心者でもわかるSEO攻略ステップ:CV率30%UPを目指す実践ノウハウ公開!」

といったタイトルのほうが、以下の点で明らかに優れています。

- ターゲットの明確化(BtoB、初心者向け)

- 具体的な数値によるベネフィット提示(CV率30%UP)

- 内容への期待を高める構成(実践ノウハウを公開)

このように、読者にとって「自分のことだ」と感じさせる要素を盛り込むことで、参加への意欲を高めることができます。

さらに、「期間限定」や「無料」といった要素を加えると、緊急性やお得感が演出され、より目を引くタイトルになります。ただし、“無料”や“限定”を乱用すると、内容が薄いのではないかと疑念を持たれ、信頼を損なう可能性もあるため、あくまでコンテンツの質が伴っていることが前提です。

結局のところ、ウェビナータイトルが成功を左右する最大の要因は、ユーザーの興味を一瞬で引けるかどうかに尽きます。どんなに中身が充実していても、タイトルで魅力が伝わらなければ、その価値に気づいてもらうことすらできません。

これからウェビナータイトルを考える際は、ターゲットが求めている情報や得られるベネフィットを、短く・明確に伝えることを常に意識しましょう。それが、集客の成果を大きく左右する第一歩になります。

成果が出るウェビナータイトルの付け方

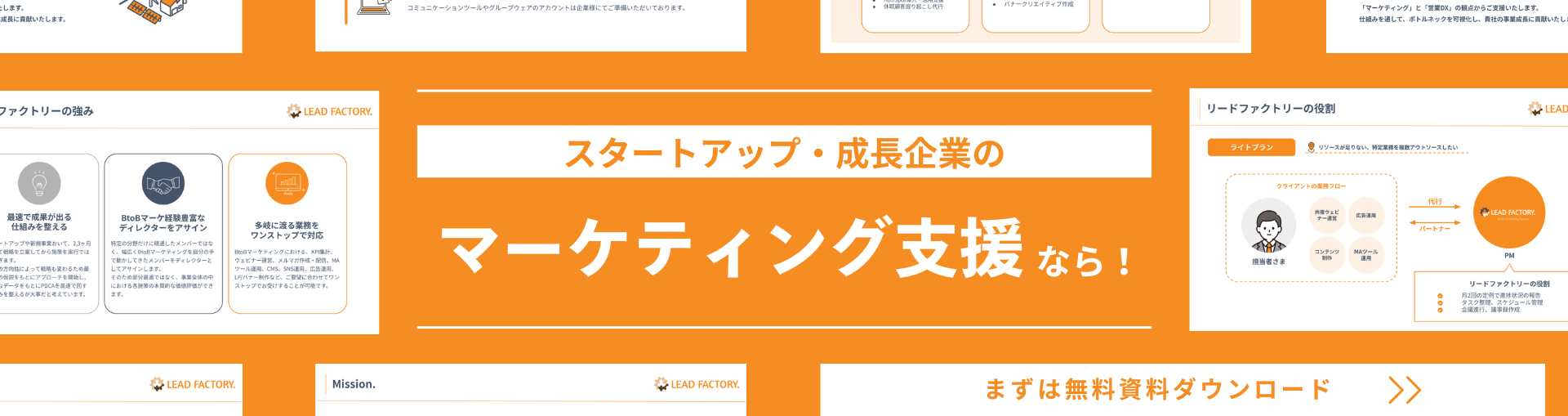

ウェビナータイトルを付ける際に重要なのは、以下の5つのステップです。

- ターゲットの明確化

- キャッチーなフレーズや数字を活用

- 問題解決型の訴求

- SEOキーワードを意識

- 告知全体との整合性を保つ

これらを押さえることで、閲覧者の興味・関心を引き付け、実際にウェビナーに参加したいという意欲を高めるタイトルが完成します。

1.ターゲットの明確化

ウェビナーに参加してほしい相手のニーズや課題を正確に把握し、「誰に向けて」「どのような課題を解決する」ウェビナーなのかをはっきりさせましょう。これが曖昧だと、幅広い層に向けた“ぼんやりとした”タイトルになりがちで、結果的に誰の心にも響かない恐れがあります。

2.キャッチーなフレーズや数字を活用

タイトルのインパクトを高めるためには、数字や具体的なメリットを盛り込むのが有効です。「○日間でわかる」「○ステップで実践可能」「○%改善」などの表現を入れるだけで、具体性と注目度が大幅にアップします。

3.問題解決型の訴求

「このウェビナーに参加すれば、どのような悩みや課題が解決できるのか」をタイトルに明確に示すと、読んだ瞬間にメリットが伝わりやすくなります。たとえば、ただ「ウェビナーを開催します」という表現よりも、「◯◯の悩みを解決するウェビナーです」という方が、参加者に「今の自分に必要な内容だ」とイメージさせやすいでしょう。

4.SEOキーワードを意識

ウェビナーのタイトルを付ける際は、ユーザーが検索エンジンで探しそうな言葉を適度に盛り込むのも欠かせません。特にBtoB商材の場合は、業界独自の専門用語を自然に取り入れると、求めている層に対してよりダイレクトにアピールできるでしょう。

5.告知全体との整合性を保つ

いくらタイトルを魅力的にしても、ランディングページ(LP)や広告文、SNSでの案内と内容がズレていると、ユーザーは「思っていた情報と違う」と感じて離脱してしまいます。タイトルを含む告知全体で、一貫したメッセージやメリットを打ち出すことで、集客力と信頼感の両方を高められます。

実際に、「【無料】SNS運用初心者向けウェビナー〜3ステップでフォロワー1,000人を目指そう〜」というタイトルを例に考えてみましょう。このタイトルには以下の要素が盛り込まれています。

- ターゲットの明確化:SNS運用初心者

- 数字の活用:3ステップ、フォロワー1,000人

- メリット提示:初心者でもフォロワーを増やす具体的ノウハウが得られる期待感

- 限定感や価値:無料

このような構成のタイトルは、全体告知の中でも視覚的に目を引き、初学者や小規模ビジネスの担当者に「自分でもできそう」と思わせる効果があります。タイトルを見た瞬間に、「SNS運用を始めてみたいけど、どこから手を付けていいかわからない」という悩みを持つ人が手を止めてクリックしやすくなるのです。

もうひとつ例を出すと、「【営業担当必見】商談獲得率を2倍にするウェビナー運用の秘訣」というタイトルは、営業担当者向けであること、商談獲得率という具体的指標、さらに「2倍になる秘訣」という興味をそそる要素が詰まっています。これだけで、「自分の営業成績が上がりそう」と想像しやすくなり、参加へのモチベーションを高める効果が期待できます。

成果が出るウェビナータイトルを付けるには、ターゲットを明確にし、数字や解決策などのキャッチーな要素を加えつつ、告知全体のメッセージとも整合性を取ることが最重要です。一見、難しそうに見えるかもしれませんが、ポイントを押さえることで着実に魅力的なタイトルを作ることができます。まずは自社が狙う受講者層の課題を洗い出し、その課題を解決できるベネフィットを端的にタイトルに織り込んでみてください。それだけでも、競合に埋もれない強力なウェビナータイトルを生み出せるはずです。

成功事例から学ぶ「ウェビナータイトル」の実例集

成功事例を分析することで、ウェビナータイトルの作り方における“勝ちパターン”が見えてきます。本章では、BtoB向けとBtoC向け、それぞれで高い参加率を得たウェビナー事例を紹介するとともに、どんなタイトルが好成績につながったのか、その要因を掘り下げます。

1. BtoB向け高参加率を実現したタイトル

- タイトル例:「【製造業向け】リードタイムを50%短縮!最新生産管理システム活用ウェビナー」

- 成功要因

- 「製造業向け」というターゲットの明確化

- 「リードタイムを50%短縮」という具体的かつインパクトのある数字

- 「最新生産管理システム」という専門性の高いキーワードで興味を引く

これにより、製造業の生産管理部門や工場管理者が「自社でも同じようにリードタイムを短縮できるかも」と期待を抱き、登録数が予想を上回ったそうです。

2. BtoC向け幅広い層を取り込むタイトル

- タイトル例:「初心者歓迎!ゼロから始める副業スキル習得ウェビナー〜月5万円を目指す秘訣〜」

- 成功要因

- 「初心者歓迎」でハードルを下げ、多くの層を引き込める

- 「ゼロから始める副業スキル習得」という問題解決型かつ将来性を感じさせるフレーズ

- 「月5万円」という現実的な数字で具体的ビジョンを提示

副業に興味を持ち始めたユーザーに「これなら自分でもできそう」と思わせたことが、高い参加率につながりました。

3. 失敗事例から見る改善ポイント

- タイトル例:「最新技術セミナー」

- 失敗理由

- タイトルが抽象的で、どのような最新技術を扱うのか不明

- 対象が誰なのか、参加メリットが何か伝わらない

- 他社の同様のタイトルと差別化できていない

改善策として、「【小売業界向け】売上管理を効率化する最新AI技術ウェビナー」のように、業界や課題、具体的な技術のメリットを盛り込むことで大幅に参加率が上がったとのことです。

成功事例を見ると、「誰に向けて」「何を得られるのか」が明確なタイトルほど、高い参加率を引き出していることがわかります。特に、数字や具体的なベネフィットを含むことが鍵となります。失敗事例を反面教師にしつつ、成功事例の要素を自社のウェビナーに取り入れることで、大幅な集客数アップが期待できます。「うちのビジネスには当てはまらないかも……」と思うかもしれませんが、どの業種でも共通する“人の興味を引く原則”は存在します。ぜひ、これらの事例を参考に、自社・自分の強みや特徴をタイトルに表現してみてください。

関連記事:【完全保存版】「ウェビナー企画」で成果を倍増させる7ステップ:テンプレ&事例満載

【最新版】ウェビナー開催の全手順を網羅!今日から始められる実践ガイド

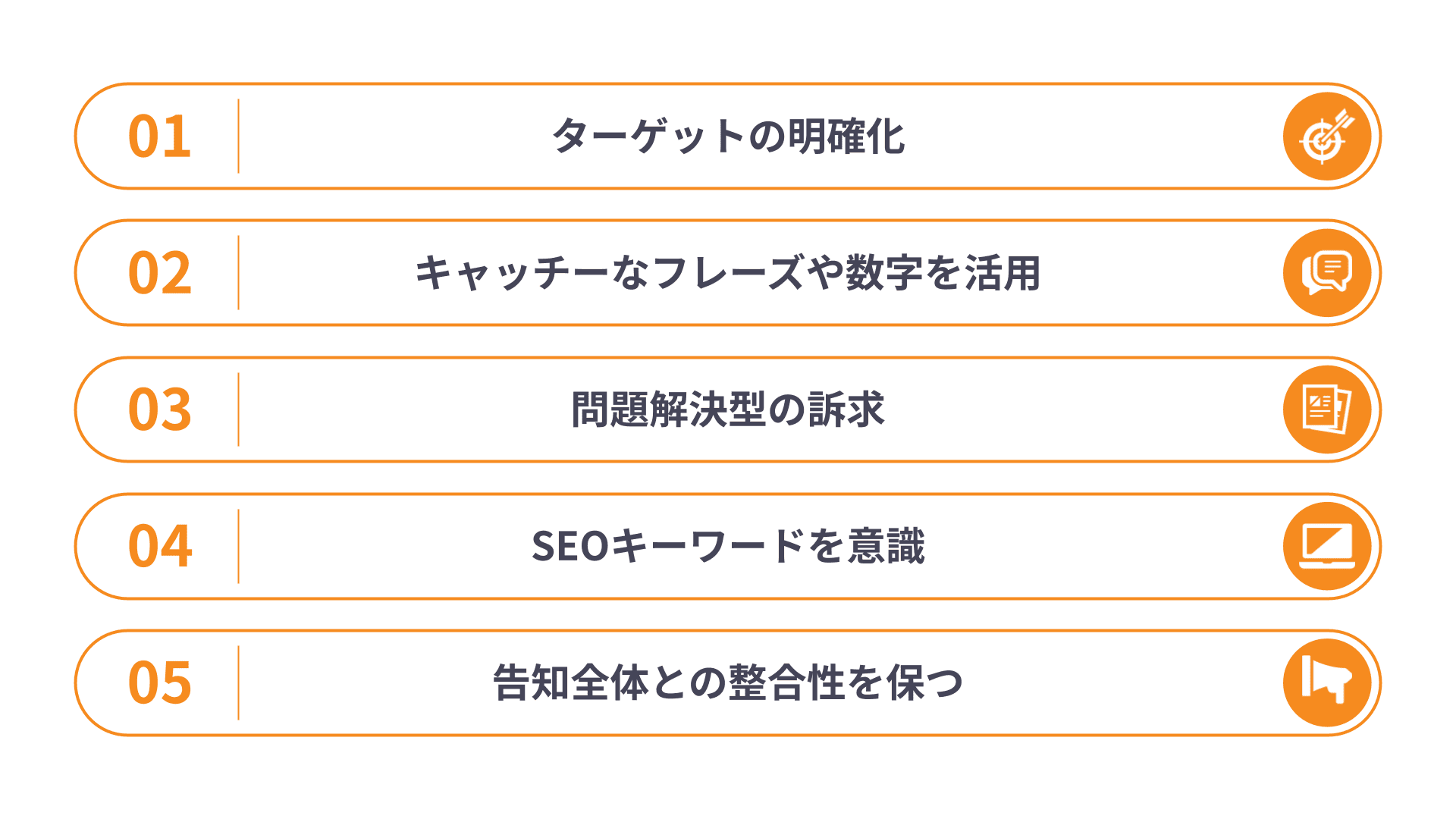

タイトル作成を効率化するツール&テンプレート

ウェビナータイトルを考える際に便利なツールやテンプレートを活用すると、時間短縮やアイデアの幅が広がるメリットがあります。特に「どんな言葉を使えばいいのか分からない」「一度にたくさんのタイトル案を出したい」という人にとって、こうしたツール類は強力なサポーターとなるでしょう。

タイトル作成が思いのほか苦労する理由は、「無限に考えられるようでいて、実は似通ったフレーズばかり浮かぶ」ことにあります。ブレストをしていても、社内のメンバーだけではアイデアが固定化してしまうことも少なくありません。そこで、有用なフレーズやキーワード、言い回しを自動生成してくれるツールや、あらかじめ用意されたテンプレートを使うことで、発想の幅を広げると同時に、短時間で複数パターンを試作できるようになります。

1.タイトルジェネレーターの活用

代表的な英語圏のツールですが、キーワードを入れるとタイトル候補を一気に生成してくれるものがあります。たとえば「HubSpot Blog Topic Generator」などが有名です。日本語に完全対応していない場合も多いですが、ヒントになる英語フレーズを得られたり、構造(「How to ○○」「Why ○○ is the key」など)を参考にできたりします。

- メリット: 発想のきっかけを大量に得られる

- デメリット: 日本語表現に置き換える手間が発生する場合も

2.テンプレート活用:課題提示→解決策→ベネフィット

一般的に、読者が「自分が解決したい課題」にフォーカスしているときこそ行動しやすいものです。そこで、ウェビナータイトルを「課題提示」「解決策」「期待できる成果」の3段構成にするテンプレートがおすすめです。

例:「【課題】にお悩みの方必見!【解決策】で【成果】を手に入れる方法」

具体的には、「【売上伸び悩み】にお悩みの中小企業必見!【リピート率倍増の新施策】で【利益率アップ】を目指す方法」など。

- メリット: シンプルで分かりやすく、どんな業種にも応用可能

- デメリット: 同じ型を使うライバルが多いと埋もれる可能性があるので差別化の工夫が必要

3.フレームワークを使ったブレスト

社内やチームでブレストをするときに、「4P分析」や「SWOT分析」といったマーケティングのフレームワークを応用するのも有効です。自社の強みや市場の機会から逆算して、「どんなタイトルなら自社の強みを最大限アピールできるか」を導き出します。

- メリット: 自社独自の強みをタイトルに落とし込みやすい

- デメリット: フレームワークに慣れていないメンバーがいると、時間がかかる可能性あり

ツールやテンプレートは、あくまで「アイデアの起爆剤」です。最終的には自社が狙うターゲットやウェビナーの内容にぴったり合ったタイトルに仕上げる必要がありますが、まずはこうした外部リソースを上手に使って、複数の案を短時間で生み出してみましょう。そこから、チームで検討・修正を重ねることで、洗練されたタイトルにブラッシュアップできます。忙しい担当者ほど、ツールやテンプレートを活用することで時間を節約しつつ、より成果の出るウェビナータイトルを生み出せるようになります。

関連記事:【最新】Zoomウェビナー料金を完全解説!コスト最適化のための5ステップ

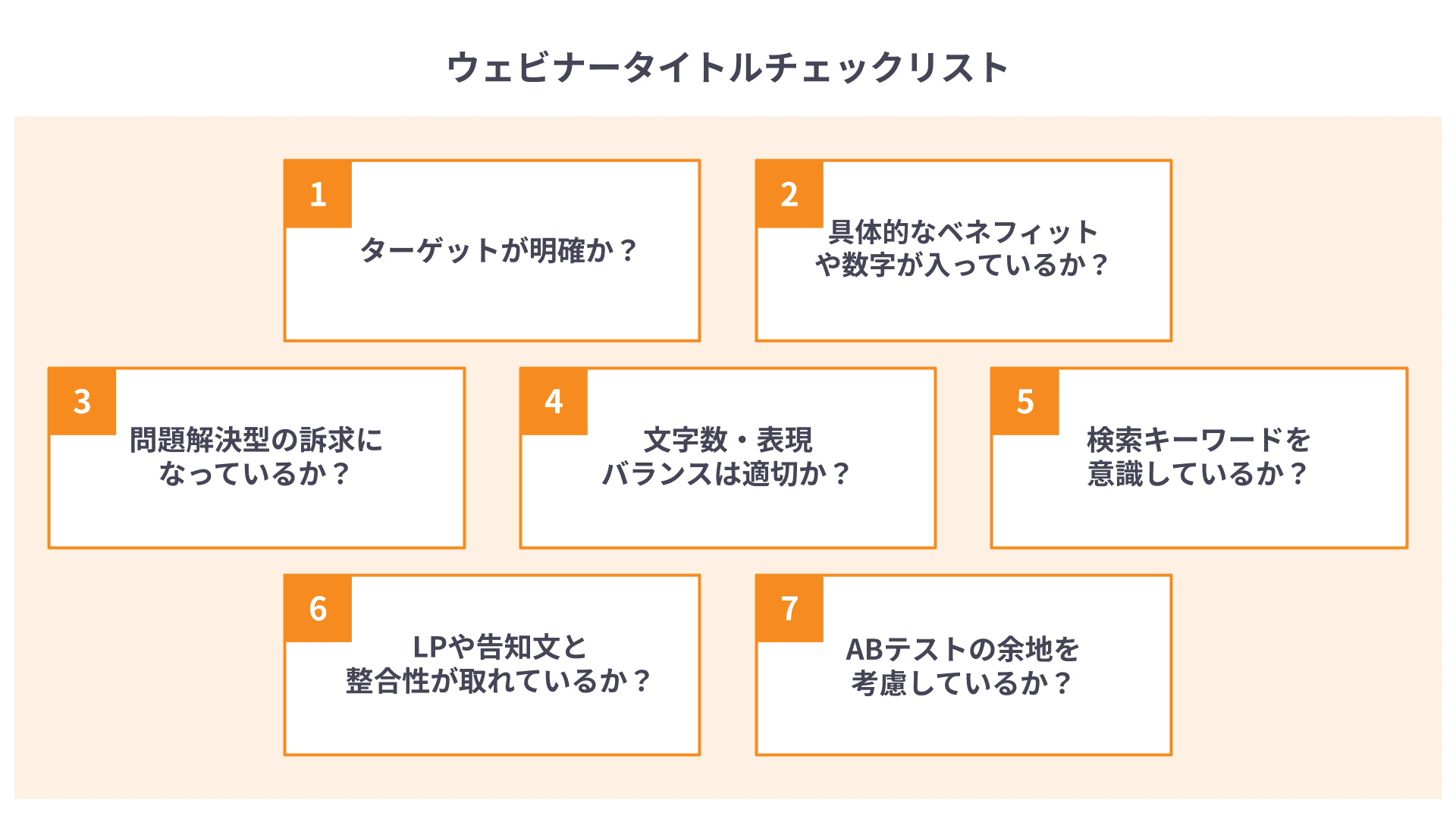

ウェビナータイトルをブラッシュアップするチェックリスト

タイトルを一度作って終わりではなく、ブラッシュアップが肝心です。作った後に社内レビューやテストを重ねることで、さらに効果的なタイトルに仕上げられます。本章では、具体的にチェックすべきポイントをリスト化して解説します。

タイトル作りはクリエイティブな作業ですが、その一方で論理的な検証も必要です。「良いタイトルだと思うけれど、実際のユーザーはどう反応するのだろう?」という疑問は、チェックリストを使った検証とABテストなどで明らかになります。以下のポイントを押さえてブラッシュアップすることで、主観に頼らない客観的な改善が可能となります。

チェックリスト

1.ターゲットが明確か?

- 「誰に向けたウェビナーか」がタイトルに含まれているか?(例:経理担当者向け、小売業界向け、初心者向けなど)

- もしターゲットが複数想定される場合は、優先度の高い層がひと目で分かるように調整できているか?

2.具体的なベネフィットや数字が入っているか?

- 「〇%アップ」「〇〇人が受講」などの実績や成果が入っているか?

- 数字が明確でない場合は「短期間」「すぐに」「簡単」など、イメージしやすい言葉で代用できないか?

3.問題解決型の訴求になっているか?

- 「〇〇のお悩みを解決」「〇〇を改善する方法」など、受講者の課題に寄り添う表現か?

- タイトルを読んだ人が「これが解決できそう!」と一瞬で思える内容になっているか?

4.文字数・表現バランスは適切か?

- 長すぎて一目で内容が把握しづらくなっていないか?

- 短すぎて情報不足になっていないか?

- メール件名やSNS投稿の文字数制限を考慮しているか?

5.検索キーワードを意識しているか?

- ターゲットが検索しそうなキーワードは盛り込まれているか?

- ただしキーワードの詰め込みすぎで、読みづらくなっていないか?

6.LPや告知文と整合性が取れているか?

- タイトルとLPの内容が大きくズレていないか?

- メールマガジンやSNSなど、マルチチャネルでの表記が一貫しているか?

7.ABテストの余地を考慮しているか?

- タイトルを複数パターン準備し、どちらがより多くの登録を得られるかテストできる状態か?

- テスト結果をもとに継続的に改善を行うスケジュールが組まれているか?

これらのチェック項目を順に確認するだけでも、完成度の高いタイトルに近づけられます。特にABテストは、社内の感覚だけに頼らず、実際の登録数やクリック率といった客観的データを得られるためおすすめです。

ウェビナータイトルのブラッシュアップは、“一度作って終わり”ではありません。市場やユーザーの反応は刻一刻と変わっていきますし、競合他社のウェビナー告知も常に登場するため、定期的に見直すことが大切です。チェックリストを活用しながらABテストの結果を踏まえてアップデートを重ねることで、より多くの見込み客を集め、成果に結びつくタイトルへ近づいていきます。小さな変更でも、大きな成果が得られることがあるのがウェビナータイトルの面白いところです。ぜひ積極的にトライ&エラーを繰り返してみてください。

関連記事:【保存版】ウェビナー後アンケートの作り方と回収率を2倍にする秘訣

まとめ

ウェビナータイトルは、参加率やクリック率といった集客成果に大きく影響する重要な要素です。適切なタイトルを作成すれば、参加率や登録率が大幅に向上することが期待できます。具体的な数字やメリットを盛り込み、ターゲットを明確にし、検索キーワードを意識しながら全体との整合性を保つことが基本です。

もしタイトルが弱ければ、どれほど中身が優れたウェビナーでも十分な参加者を集めにくくなります。しかし、魅力的なタイトルを用意しておけば、たとえ予算が少ない場合でも多くの人の目に留まりやすく、クリックや登録率が高まります。つまり、タイトルこそが最初にして最大の勝負ポイントと言えます。

また、チェックリストでブラッシュアップを行い、ABテストで実際の反応を確かめることで、理想的なタイトルに一歩ずつ近づけることができます。ウェビナータイトルはただの名前付けではなく、見込み客との最初の接点です。ここに力を注ぐかどうかで、ウェビナーの成果は大きく変わります。

本記事でご紹介したポイントや事例を参考に、次回のウェビナーでは圧倒的に魅力的なタイトルを作り上げてください。その一手間が、新規リードの獲得やビジネスチャンスの拡大につながるはずです。