「オンラインカンファレンスをやってみたいけど、何から始めれば良いのかわからない」「そもそも、普通のウェビナーと何が違うの?」と感じたことはありませんか?

実際に多くのマーケティング担当者や企画者が、最初にこの壁に直面します。対面イベントからオンラインへ移行する流れが加速する一方で、ツール選定・集客・運営ノウハウの差が成果に直結してしまうのが現実です。

本記事では、初めてオンラインカンファレンスに関わる方に向けて、定義や種類といった基本から、成功のための設計ノウハウ・成功事例までを網羅的に解説します。

実際に、本記事のポイントを押さえて運営された某BtoB企業のイベントでは、参加者数が前年の2.5倍、視聴完了率も80%超を記録しました。

たとえば、ZoomウェビナーとYouTubeライブを組み合わせた事例では、運営負荷を抑えながら、視聴者のエンゲージメントを高めることに成功しています。

「オンラインカンファレンスで成功したい」「まずは情報収集から始めたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

オンラインカンファレンス入門

オンラインカンファレンスとは?

オンラインカンファレンスとは、インターネット上で開催される多人数向けの大規模イベントであり、情報提供や議論、商談、リード獲得を目的とした重要なマーケティングチャネルです。特にビジネス領域では、対面に代わる主要な手段として活用されています。

テレワークやグローバル化の進展に伴い、従来の展示会やリアルセミナーに代わり、移動・会場手配が不要なオンラインイベントのニーズが高まりました。さらに、録画・アーカイブ配信や、ログ解析による効果測定も容易で、参加者・主催者双方にとって利点が多いためです。

たとえば、2023年に実施された「SaaSカンファレンスTOKYO」では、100社以上の登壇者と5,000人超の参加者をオンラインでつなぎ、参加者の約70%が「リアル開催より情報収集しやすい」と回答しました。また、ZoomやYouTube Live、EventHub、oViceなどを組み合わせることで、セッション視聴・ネットワーキング・チャットでのQ&AなどがすべてWeb上で完結しています。

また、オンラインカンファレンスには次のような分類があります。

完全オンライン型とハイブリッド型の違い

- 完全オンライン型

- 開催・配信ともにオンライン上で完結

- 主にZoom、Teams、Webex、YouTubeなどを使用

- 国内外から参加者を集めやすく、開催コストも抑えやすい

- 一方、没入感やネットワーキングの質では課題もあり

- ハイブリッド型

- リアル会場+オンライン配信を併用した形式

- 観客や登壇者の一部は会場に集まりつつ、全体はオンラインで視聴可能

- 没入感と利便性のバランスが取れるが、コストや運営負荷は増加

- 撮影・音声配信・現地スタッフ手配など、より入念な事前設計が必要

このように、オンラインカンファレンスは、複数セッションを含むイベント型であり、配信設計・体験設計・導線設計を総合的に考える必要があります。どの形式を選ぶかは、目的・予算・参加者層に応じて戦略的に判断しましょう。

オンラインカンファレンスとウェビナーの違い

「オンラインカンファレンス」と「ウェビナー」は、どちらもインターネットを活用したイベント形式ですが、その目的・構成・参加体験は大きく異なります。この違いを理解することで、自社にとって最適な形式を選べるようになります。

1. 目的の違い

- オンラインカンファレンス:

- 企業のブランディング、複数テーマでの情報提供、パートナー共創、リード獲得(数)などが目的

- 例:SaaS業界全体の潮流を網羅した大型イベント、複数社共催イベントなど

- ウェビナー:

- 単一の課題・ニーズへの深い理解促進、担当者との関係構築、リード育成(質)などが目的

- 例:自社サービス紹介、導入事例紹介、機能別活用講座など

2. スケール・構成の違い

| 比較項目 | オンラインカンファレンス | ウェビナー |

|---|---|---|

| 規模 | 数百〜数千人規模も珍しくない | 10〜数百名が一般的 |

| セッション数 | 複数セッション+並行開催あり | 通常は1セッションのみ |

| 登壇者数 | 多数(社内外のスピーカーやスポンサー登壇) | 1〜3名程度 |

| 実施時間 | 半日〜2日など長時間に及ぶことも | 30分〜1時間程度が一般的 |

| 主催体制 | 複数部署や共催企業が関与 | 自社マーケティングチーム中心 |

3. 参加体験の違い

- オンラインカンファレンスは、視聴・セッション切り替え・資料ダウンロード・チャット交流・個別商談ブース訪問など、多様なアクションが期待されます。EventHubやoVice、ZAIKOなどの専門プラットフォームを使って、複数導線を一元化する設計が必要です。

- ウェビナーは、事前登録→視聴→アンケート回答という流れがシンプルで、ZoomやGoogle Meetなど汎用的なツールで実現可能です。運営負荷は低いものの、情報量やインパクトではカンファレンスに劣る場合もあります。

オンラインカンファレンスは、情報の幅と体験の多様性を重視したイベント。一方、ウェビナーは特定テーマでの深い情報提供に最適です。

したがって、マーケティングファネルのどこに働きかけたいかによって、使い分けが求められます。

- 新規リードを広く獲得し、ブランド想起を高めたい:→ カンファレンスが最適

- 商談前の見込み客に深く自社の価値を届けたい:→ ウェビナーが有効

この理解を前提に、次のセクションでは「主催者向けのオンラインカンファレンス活用法」を詳しく解説していきます。

オンラインカンファレンス主催者向けガイド

開催目的とターゲット設定

オンラインカンファレンスを成功させる第一歩は、「なぜ開催するのか?」「誰のためにやるのか?」を明確にすることです。この基本が曖昧なままだと、企画・集客・配信内容すべてにブレが生じてしまい、結果として参加者の満足度も下がります。

オンラインカンファレンスの目的には、以下のようなバリエーションがあります。

| 目的分類 | 具体的な目標 | 代表的なKPI |

|---|---|---|

| ブランド認知向上 | 新規見込み顧客へのアプローチ | 登録者数、SNS拡散数 |

| リード獲得 | 見込み客の獲得(MAへの登録) | 登録数、名刺獲得件数 |

| リード育成 | 商談前のインプット提供 | セッション完了率、アンケート回収率 |

| 顧客維持・ファン化 | 既存ユーザーとの関係深化 | NPS、参加後アクション数 |

| 採用広報・パートナー開拓 | 社外との関係強化 | 面談設定数、問い合わせ数 |

これらの目的によって、「誰を呼ぶか(ターゲット)」「何を話すか(テーマ)」「どう集めるか(集客チャネル)」が変わります。

SaaS企業A社は、既存顧客のLTV向上を狙って「ユーザー向けオンラインカンファレンス」を開催。事前にヘビーユーザー層のアンケートを取り、彼らが関心を持つアップデート機能・導入事例を中心に構成。結果、参加者の約50%が有料プランへアップグレードし、NPSも70超を記録しました。

一方で、ITスタートアップB社は「新規商談の創出」を目的に、パートナー企業と共催の形で無料カンファレンスを開催。広告・SNS・アライアンス先からの集客により、約800件の新規リードを獲得。登壇企業を活かした相互送客設計が功を奏しました。

イベントの根幹は「誰に・何を・どう届けるか」です。BtoBとBtoC、商談フェーズ、業界特性によっても最適解は変わります。社内での目線合わせを早期に行い、「ターゲットにとっての価値」をベースに全体を組み立てることが、成功への最短ルートです。

テーマ・コンテンツ企画と登壇者選定

オンラインカンファレンスにおける最大の勝因は、「いかに価値あるセッションを提供できるか」です。セッションの内容・登壇者の説得力が、視聴維持率やアンケート満足度に直結します。

オンラインカンファレンスは、参加の敷居が低い一方で、「途中離脱」も容易です。特にBtoB領域では、「信頼できる登壇者がいるか」「現場で使える情報があるか」が、参加意思決定の分かれ道になります。

【企画のポイント】

- 初心者・中級者・上級者など、レベル別にテーマを設計する

- 参加者の「現場課題」に即した切り口にする

- 売り込み色を排除し、「学び」「気づき」にフォーカスする

【登壇者選定のポイント】

- 自社だけでなく、ユーザー企業・業界の有識者・パートナー企業などを巻き込む

- 第三者性をもたせることで、説得力と共感を獲得

- SNSなどで事前に登壇を告知してもらう(集客ブースト)

あるBtoB企業では、自社単独開催ではなく、著名なマーケティングツールベンダーと共催。ツールのユーザー企業にも登壇してもらい、「製品×実践事例×業界動向」の三位一体で構成しました。

この設計により、参加者からは「業務に直結する学びがあった」「自社でもすぐ試せそう」と高評価を獲得。結果、共催企業からの送客でリード単価も下がり、営業チームの商談化もスムーズに。

たとえ配信やツールがどれほど整っていても、「聞く価値がない」と判断されれば即離脱されるのがオンラインイベントの厳しい現実です。だからこそ、ユーザーの課題起点でテーマを組み立て、信頼を得られる登壇者を確保することが、最も重要な投資ポイントになります。

オンラインカンファレンスに必要ツール&配信形式の選び方

オンラインカンファレンスの成否は、「コンテンツの質」だけでなく、「適切な配信形式」と「視聴体験を支えるツール設計」にも大きく左右されます。

安易にZoomだけで完結させようとすると、UXの低下や管理上のトラブルにつながるため注意が必要です。

オンラインカンファレンスでは、次の2軸で設計を考える必要があります:

1. 配信形式の選定軸

| 配信形式 | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| ウェビナー型 (Zoom Webinar / Teams Live等) | 一方向の配信。チャット・QAあり。録画・参加者制限が可能 | 大規模で一方的な講演に適している |

| ライブ配信型 (YouTube Live / Vimeo等) | URLで誰でも視聴可能。低コストで配信できる | オープンなイベント・認知獲得向け |

| イベントプラットフォーム型(EventHub / oVice / Eventory等) | 参加者管理、セッション分岐、名刺交換、アンケート連携など機能が豊富 | フルスケールのオンラインカンファレンス |

| ハイブリッド型 (オフライン会場+オンライン配信) | 会場の雰囲気と広域参加を両立 | 既存の展示会の代替、プレミアム感を演出したい場合 |

2. 使用ツールの例と機能比較

SaaS企業C社は、「見込み顧客の商談化」をゴールに、Zoom Webinar + EventHubの併用を選択。

セッション視聴はZoomで安定運用しつつ、EventHub上で商談予約・チャット対応・名刺取得を実現。結果、約1,200件の参加者のうち、50件以上がそのまま商談化につながりました。

一方、コンテンツマーケティング企業D社は、認知獲得が目的だったため、YouTube Liveを使った無料カンファレンス形式を採用。再生回数は累計3万回を超え、SNS上での波及も大きな効果を上げました。

「ツールは何でもいい」ではなく、目的・体制・参加者層に応じて、適切な配信手段を選ぶことが成果を大きく左右します。

特にBtoB領域では、視聴ログ・アンケート・名刺データの連携可否が後工程に大きく影響するため、CRMやMAとの連携まで意識した設計が望まれます。

オンラインカンファレンスの集客&告知

カンファレンスは「作って終わり」ではありません。リード獲得や商談化などの成果を最大化するには、適切なターゲットを確実に集客する設計が必須です。

【主な集客チャネル】

- 自社メディア・SNS(X、LinkedInなど)

- メールマーケティング(CRM/MA活用)

- パートナー企業からの告知(相互集客)

- 有料広告(Google広告、LinkedIn広告、Facebook広告など)

- 業界メディアでの告知記事・広告出稿

- 登壇者自身による告知(影響力活用)

あるIT企業は、「登壇者全員が自社のXで発信」「パートナー企業にも告知素材を配布」することで、わずか3週間で2,000件の登録を達成。さらに事前メールで複数回リマインドを行い、**視聴率は75%**を超えました。

また、マーケティングエージェンシーE社は、CRMに蓄積された休眠リードへパーソナライズドな招待状を送信。「再起動リード」のうち、8%がウェビナー後に商談化しました。

イベント内容がどれだけ良くても、「知られていない」ことには意味がありません。3週間〜6週間前からの逆算設計で、チャネル×熱量を高めることが成功のポイントです。

オンラインカンファレンス当日の運営とフォローアップ

当日の配信がスムーズに進み、トラブルなく全セッションを完走できるかどうかは、事前準備の質と体制設計にかかっています。さらに、イベント後のアクション設計がないと、せっかくの参加者データが“使えないリード”で終わってしまいます。

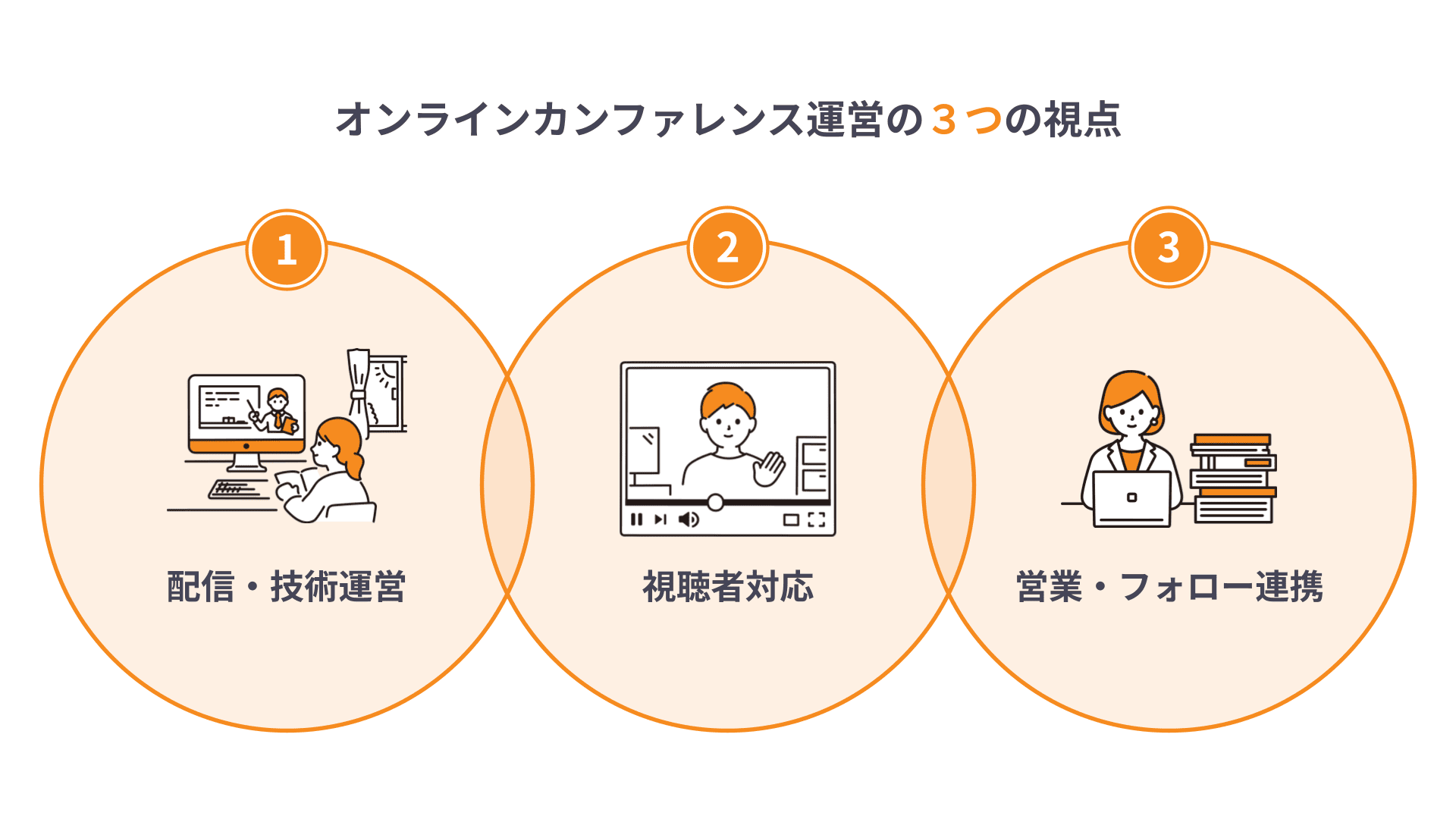

運営は「3つの視点」で整理する必要がある

1.配信・技術運営

- 配信テスト、回線確認、リハーサル必須

- バックアップ回線やスピーカー控えも用意

2.視聴者対応

- 質問対応チーム、チャットモデレーターを設置

- トラブル時のFAQテンプレート準備

3.営業・フォロー連携

- アンケート設計とCRM連携

- 視聴ログからホットリード抽出→営業へパス

SaaS企業F社では、セッション別の視聴データをもとに、関心テーマごとにフォローアップメールをカスタマイズ。さらに、営業がセッションに登壇していたため、「セッション内容を起点にした商談」が自然に始まり、平均CVRが10%超に。

「やりっぱなし」ではもったいない。イベント後のデータ活用設計、アンケート、ナーチャリングシナリオまで含めて初めて“成果が出るカンファレンス”になります。

成功事例から学ぶ!視聴率80%達成のオンラインカンファレンス

抽象的なノウハウよりも、実際に成功した企業の事例から学ぶことが、最も再現性のあるヒントになります。ここでは、BtoB企業が開催したオンラインカンファレンスで、高い参加率・満足度・商談成果を出したケースをご紹介します。

成功したカンファレンスには、共通して以下のような工夫が見られます:

- 目的が明確(新規リード獲得/ユーザー育成 など)

- セッションの価値訴求が明確

- 参加者にとって負担の少ない体験設計(配信・アクセス・時間配分)

- 事前告知〜アフターコミュニケーションまでの導線を設計済み

代表的な成功事例2選

Case1:A社|短期間で5,000人集客を実現

- 成果:

- 登録者5,000人超

- 視聴率80%

- 登壇企業14社

- 工夫ポイント:

- テーマを「営業DX」など市場性の高いトピックに絞る

- 登壇企業を募り、相互送客設計を活用

- YouTube×Zoomで負荷分散、視聴体験を滑らかに

Case2:B社|ユーザー向け教育イベントでLTV増加

- 目的:既存ユーザーの活用支援&LTV最大化

- 成果:

- NPSスコア:78

- アップセル率:+22%

- 設計ポイント:

- ユーザーの課題を起点にした3セッション構成

- プロダクトチーム・カスタマーサクセス・実際のユーザーが登壇

- イベント後にメール+チャットで個別提案

成功事例は参考になりますが、「そのまま真似る」だけでは再現できません。重要なのは、自社の目的・顧客属性・商材特性に合わせて、構成・告知・配信・導線を設計し直すことです。

オンラインカンファレンス成功のポイント

成功の鍵は「5つのバランス」にある

オンラインカンファレンスの成果は、「企画力 × 集客力 × 体験設計 × 技術信頼性 × フォロー設計」の掛け算で決まります。どれかが欠けても効果は半減します。

ユーザーは“一貫した価値体験”を求めている

ユーザーの期待値は年々上がっており、単なる情報提供では差別化できません。エントリーフォーム、セッション内容、配信体験、資料提供、営業接点に至るまで、「統一感ある設計」が求められます。

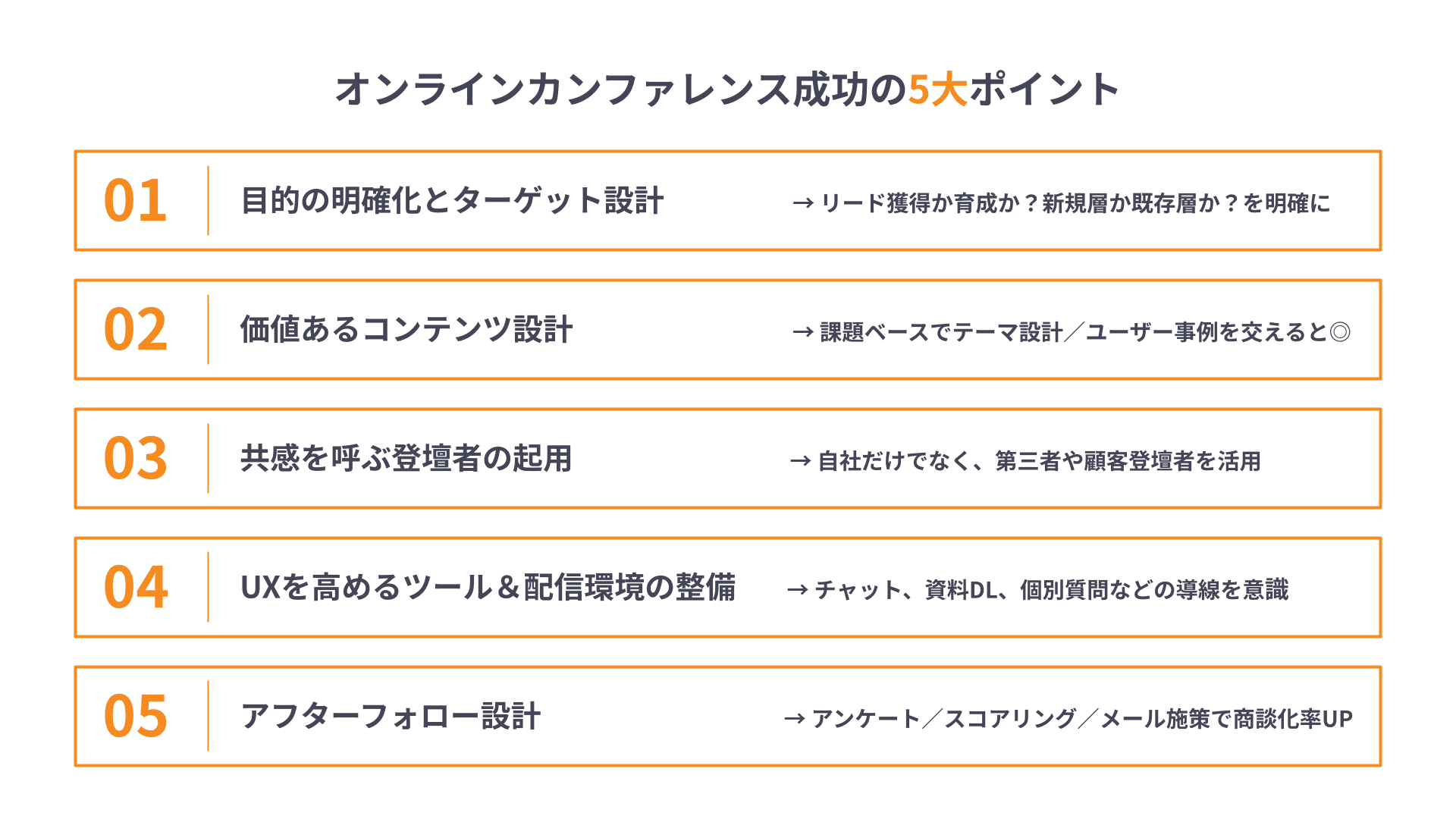

成功の5大ポイント

- 目的の明確化とターゲット設計

→ リード獲得か育成か?新規層か既存層か?を明確に - 価値あるコンテンツ設計

→ 課題ベースでテーマ設計/ユーザー事例を交えると◎ - 共感を呼ぶ登壇者の起用

→ 自社だけでなく、第三者や顧客登壇者を活用 - UXを高めるツール&配信環境の整備

→ チャット、資料DL、個別質問などの導線を意識 - アフターフォロー設計

→ アンケート/スコアリング/メール施策で商談化率UP

細部にこそ差が出る。戦略設計こそ成功の本質

単発で終わらせず、中長期のマーケティング戦略の中に位置づけることが最重要です。「やってよかった」で終わらせず、「事業成長に直結した」と言えるよう、評価指標(KPI)設計も合わせて行いましょう。

オンラインカンファレンス今後のトレンドとQ&A

オンラインカンファレンスは今後ますます進化する

コロナ禍以降、オンラインイベントは一過性ではなく、マーケティング活動の基盤チャネルとして定着しました。今後は、テクノロジーの進化や参加者ニーズの高度化により、さらに進化が求められます。

配信・データ連携・参加体験すべてが変化中

- ハイブリッド開催の普及(リアル×オンライン)

- MA・CRMとの自動連携(視聴ログ→スコアリング→商談)

- アバター/メタバース空間での開催(oVice、clusterなど)

- ChatGPTなどAI活用によるリアルタイム通訳・質問対応

よくある質問(FAQ)

Q. オンラインだと視聴率が低いと聞きますが?

→ 正しく設計すれば60〜80%は可能です。テーマ設計・リマインド設計がカギ。

Q. 録画配信だけでも効果はありますか?

→ YES。ただしライブならではの臨場感や双方向性は失われるので、補完的に使いましょう。

Q. 商談につなげるにはどうすれば?

→ 登録時・視聴中・アンケートの設問設計を工夫し、営業と連携した即時フォローが有効です。

オンラインカンファレンスは、やり方次第でコストゼロでも数千件のリードを獲得できます。“単なる配信”から“戦略資産”へ進化させる視点を持ちましょう。

まとめ:あなたの次の一歩

オンラインカンファレンスは、マーケター・営業・経営者にとって、非常に強力な武器となり得ます。

参加することで学びが増え、主催することでビジネスが拡大し、登壇することでブランドが築けます。

単なるセミナーの視聴ではなく、情報獲得・関係構築・発信の場としてフル活用できるのがオンラインカンファレンスの強み。しかも、物理的・時間的制約がないからこそ、誰でもチャンスが広がります。

まずできる小さなアクション

- 気になるカンファレンスを探してみる(無料のもの多数)

- 社内で1セッションだけの小規模ウェビナーから始める

- 登壇・主催のアイデアを企画チームに共有してみる

今後のキャリアや事業にとって、オンラインカンファレンスという選択肢は避けて通れません。

参加・主催・登壇──どの立場でも「価値ある体験」にできます。さあ、まずは一歩踏み出しましょう。