ウェビナーを開催しているのに途中離脱が多く、新規リードを獲得したいのになかなか行動につながらないと感じることはありませんか?オンラインセミナーはオフラインに比べて開催ハードルが低いものの、興味が失われればすぐに離脱されるリスクが高いです。せっかく時間をかけて準備をしても、成果に結びつかなければもったいないと感じるかもしれません。

たとえば「どのタイミングで商品紹介を入れれば嫌らしい印象を与えないか」や「Q&Aを十分に設けているのに思ったほど盛り上がらない」といった点に頭を悩ませる運営担当者は少なくありません。もし構成を適当に考えてしまうと、参加者に「話の筋がわかりにくい」「最後まで視聴するほどの価値はなかった」と思われ、ビジネスチャンスを逃してしまう恐れがあります。

そこで本記事では、離脱率を下げながら売上やリード獲得へとつなげるウェビナー構成の秘訣を深く掘り下げます。特に「構成設計の5ステップ」「具体例」「成功事例」に注目し、今すぐ使えるノウハウをまとめました。

実際に、この記事で紹介する構成ノウハウを取り入れた企業の多くが、離脱率をおよそ40%減らしたり、問い合わせ数を2倍に増やしたりといった成果を報告しています。ポイントは、参加者が「最後まで見たい」「さらに詳しく知りたい」と感じる仕組みを、いかに作り込むかという点です。少し構成を工夫するだけで、オンライン特有の難しさを大きく克服することができます。

たとえば、オープニングの段階で参加者の興味を引きつける“つかみ”を取り入れるだけでも、離脱率が半分以下になった事例があります。また、Q&Aの時間を長めに確保し、司会担当と回答担当を分けたことによって質疑応答の満足度が向上し、商談化率が上がったという企業もあります。

この記事を読み終えるころには、ウェビナー構成をどのように最適化すればよいのかが明確になり、すぐに実践できるアクションプランが見えてくるはずです。それでは、ウェビナー構成が重要とされる理由をまずは探っていきましょう。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

ウェビナー構成が重要な理由と押さえておくべきメリット

オンラインで行われるウェビナーは、オフラインセミナー以上に「構成」が重要視されます。その最大の理由は、視聴者が少しでも「自分とは関係ない」と感じた瞬間、すぐに離脱してしまうリスクが高いからです。また、商談やリード育成などビジネス成果を狙う場合、最後まで視聴してもらい、かつ行動を起こしてもらわなければ意味がありません。

つまり、ウェビナー構成を丁寧に設計することは、離脱率を下げつつ売上アップやリード獲得につなげるために不可欠なのです。

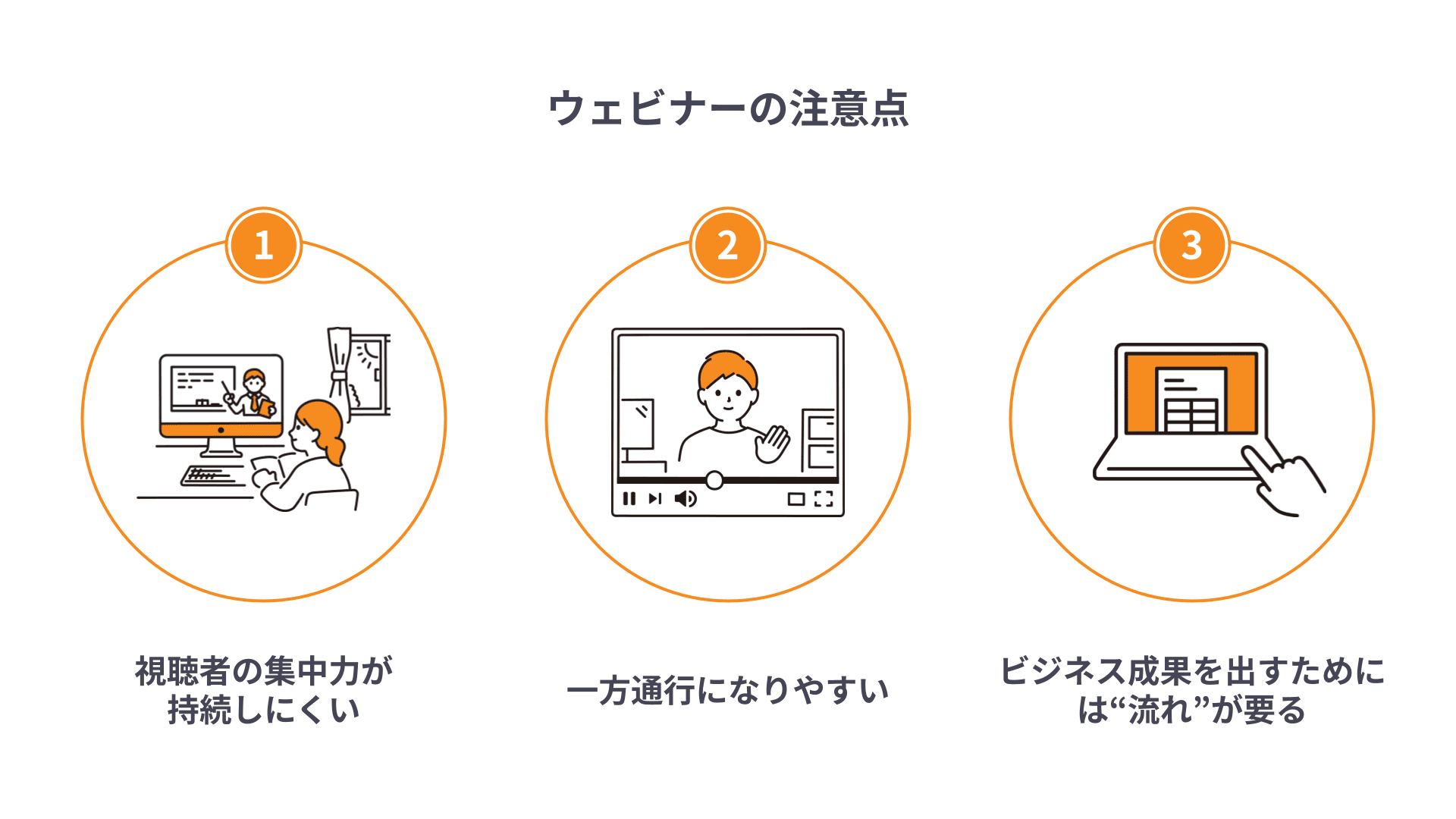

では、なぜオンラインでは構成の巧拙がここまで成果を左右するのでしょうか。その理由として、大きく以下の3つが挙げられます。

- 視聴者の集中力が持続しにくい

オフラインなら会場の空気感や周囲の目がありますが、オンラインでは複数のタブを開いて別の作業をするのも簡単です。話が長引けば長引くほど、人は他のことに意識を向けやすくなります。

また、物理的制約がない分、興味が薄れるとすぐに離脱されます。

- 一方通行になりやすい

登壇者がひたすら話すだけのウェビナーは、参加者にとって受動的な体験となりがちです。質問ができる環境が整っていても「話を遮ってまで聞きにくい…」と感じる人も多いでしょう。

結果、十分なコミュニケーションが取れず、視聴者の満足度が下がり、行動意欲も低下してしまいます。

- ビジネス成果を出すためには“流れ”が要る

単に商品やサービスの魅力を語っただけでは「ふーん」で終わることもしばしば。

視聴者が「この情報は役立つ」と納得し、さらに「じゃあ問い合わせてみよう」「使ってみよう」と行動に移すためには、最初から最後まで練られた構成が欠かせません。

たとえば、あるIT企業がウェビナーを開催した際、構成を大幅に見直すまでは途中離脱が多く、アンケート回収率も低迷していました。しかし、以下の点を改善したところ、一気に成果が上がったそうです。

- オープニングで課題を具体的に提起:参加者の共通する悩みをあえて強調し、「最後まで聞けばその悩みを解決できる」と宣言。

- メインパートを小テーマに分割:10分おきに内容を切り替えることで、集中力の維持に成功。

- Q&Aをしっかり確保し双方向化:質問担当とプレゼン担当を分け、リアルタイムで疑問を回収。

- クロージングで行動導線を明示:「今日の内容を試したい方はこちらで申し込みを」と具体的なURL案内。

結果、離脱率が従来の60%から30%程度にまで下がり、ウェビナー後に行動(問い合わせや相談申し込み)を起こす参加者が倍増したとのことです。

要するに、オンライン特有の“離脱されやすさ”を抑え込み、最後まで興味を持たせ、行動を促すためにはウェビナー構成を丁寧に設計することが重要です。

- 離脱率の低減

- 視聴者とのコミュニケーション活性化

- ビジネス成果(資料請求、問い合わせ、購買など)への導線構築

これらをしっかりカバーできる構成こそが、ウェビナー成功のカギを握ります。次章では、そのための具体的な「5つのステップ」を紹介していきます。

ウェビナー構成を設計する5つのステップ

ここでは、ウェビナーを成功に導くために押さえておきたい5つのステップを解説します。それぞれのステップでのポイントや、意識すべき理由を明確にすることで、全体的にブレのない構成を組み上げられるようになります。

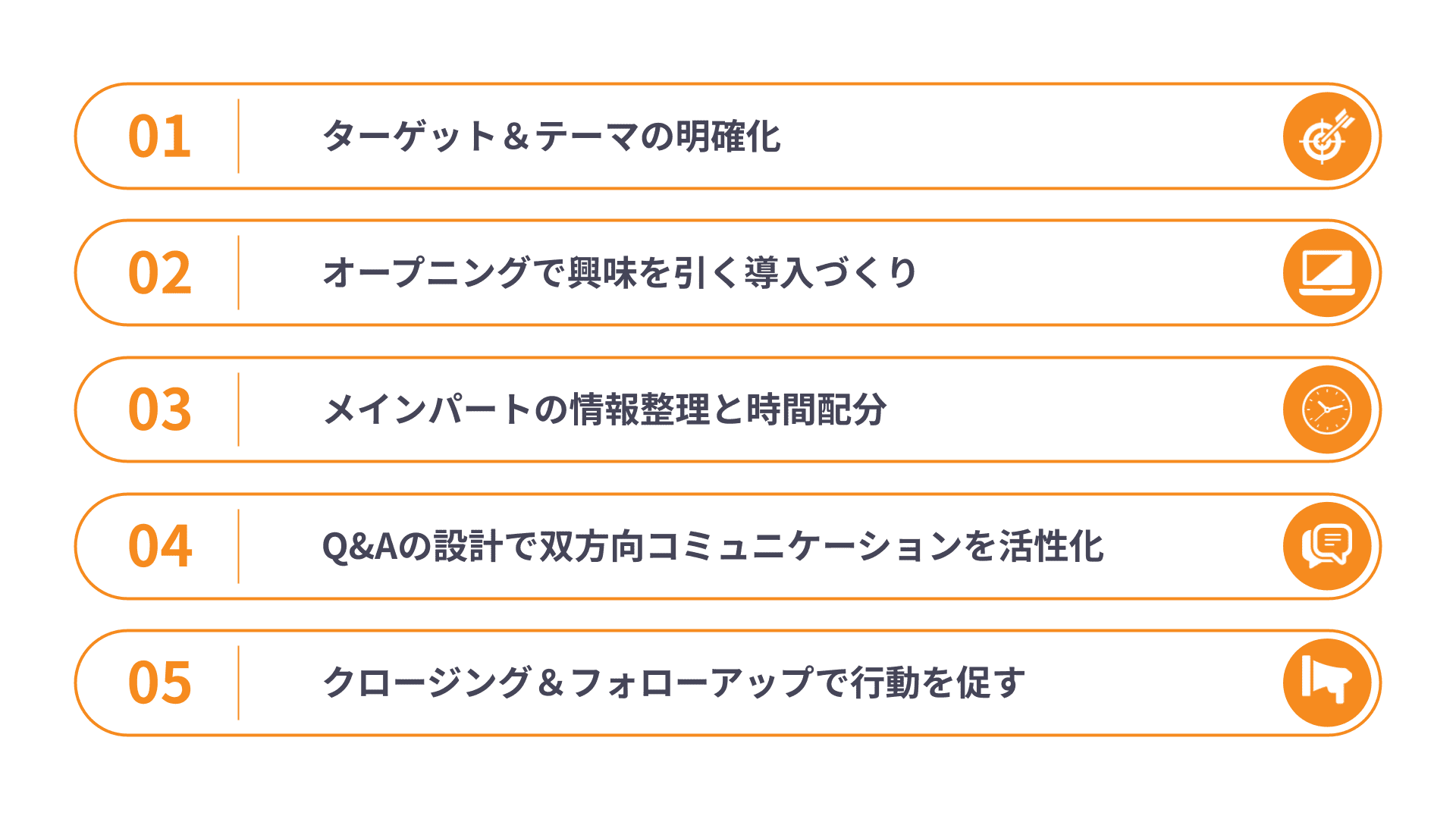

5つのステップ概要

- ターゲット&テーマの明確化

- オープニングで興味を引く導入づくり

- メインパートの情報整理と時間配分

- Q&Aの設計で双方向コミュニケーションを活性化

- クロージング&フォローアップで行動を促す

ステップ1:ターゲット&テーマの明確化

ターゲットとテーマをあいまいに設定すると、視聴者が「自分には関係のない内容だ」と思ってしまう可能性が高まります。オンラインのウェビナーは、興味が薄れればすぐ離脱できる環境です。初心者向けなのに専門用語を多用していたり、経験者・上級者向けと言いながら浅い内容に終始していたりすると、かえって不満を招きやすくなります。また、業界や職種が混在しているのに共通のトピックを示さないまま話を進めると、誰のニーズにも応えられないセミナーになる恐れがあります。

具体的なコツ

- 初心者向けなら専門用語をできるだけ避ける

分かりやすい言葉を使い、基礎知識がない人でも理解できる内容にする。 - 経験者や上級者向けなら最新トレンドや具体的事例を深掘りする

専門性の高いデータや独自のノウハウを提示し、「ここでしか聞けない」価値を提供する。 - 業界を絞り込み、共通ニーズを明確にする

ターゲットが同じ課題や背景を共有しやすいため、ピンポイントで興味を引きやすい。

具体例として、製造業向けに特化したウェビナーを開催した企業では、ターゲットを「生産管理システムの導入検討をしている工場長や生産管理担当者」に明確化した結果、視聴者の多くが抱える課題に的確に応えられました。情報レベルを初心者向けに合わせて専門用語を避けたことで、理解度が上がり、アンケート評価も向上したそうです。

まとめると、誰に向けてどんな解決策を提示するウェビナーなのかを最初に定めれば、内容の深さや専門性もスムーズに決まります。結果的に「自分のためのセミナーだ」と感じてもらえる確率が高まり、離脱率も下がります。

関連記事:【必見】ウェビナー集客で参加者数2倍!継続的に成果を生み出す実践ロードマップ

ステップ2:オープニングで興味を引く導入づくり

ウェビナー開始直後の数分で「このセミナーを最後まで見る価値があるかどうか」を判断されるため、導入が長すぎたり魅力的な問題提起がなかったりすると、すぐに離脱されるリスクが高まります。自己紹介や会社説明に時間をかけすぎると、視聴者に「本題はいつ始まるのか」と思われてしまい、結局何が学べるのか見えないまま集中力を失わせる原因になることもあります。

具体的なコツ

- 共感を得やすい失敗事例や問題提起を冒頭に出す

「自分も同じ状況かも」と思ってもらい、当事者意識を高める。 - 最後まで視聴すると得られるメリットを明確にする

「このウェビナーを見れば○○が分かる」など、期待値を具体的に伝える。 - 司会やスピーカーの自己紹介は必要最低限にする

詳しい経歴や実績はスライドで補足する程度に留め、本題への導入を優先する。

具体例として、あるITサービス企業は、オープニングで「導入に失敗しがちな3大要因」を簡潔に示し、「最後まで視聴すればその回避方法が具体的に分かる」と明言しました。これにより、自己紹介はわずか数十秒に抑えて本題にすぐ入り、視聴者の興味を逃さず引き付けた結果、離脱率が従来の約半分に下がったそうです。

まとめると、オープニングでいかに「このセミナーには自分に役立つ情報がある」と思わせられるかが大切です。視聴者が本題を期待して待ってくれる状態を作っておけば、ウェビナー全体の満足度と集中度が高まります。

ステップ3:メインパートの情報整理と時間配分

メインパートは参加者が最も多くの情報を得る場面ですが、オンラインならではの環境では長時間同じテンションで話が続くと集中力が続きにくいです。また、情報量が多すぎると「頭に入らない」「疲れた」という印象を与えがちです。大きなトピックを何の区切りもなく詰め込みすぎると、ストーリー性が薄れ、全体像が分かりづらいセミナーになってしまいます。

具体的なコツ

- 10分刻みで小テーマを設け、「課題提起→解決策→事例→まとめ」の流れを細かく繰り返す

話を区切って要点を強調することで、視聴者が理解しやすい構成になる。 - スライド以外に画面共有やデモ動画、図表や写真などを活用する

視覚的な変化をつけることで、集中力を維持しやすくなる。 - 声のトーンや速度、間の取り方にメリハリを加える

重要なポイントであえて一瞬止めるなど、聴き手の注意を引く工夫を行う。

具体例として、製品デモを重視するウェビナーでは、最初に問題点を提起してから5~10分ほどで画面共有を行い、続けて成功事例を写真や図解で示す構成をとりました。声の抑揚と切り替えタイミングを工夫することで、視聴者に休む暇を与えすぎず、かといって詰め込みすぎないバランスを保ちやすくなりました。

まとめると、メインパートでは適度な区切りと視覚演出を挟み込みながら、参加者の理解度を考慮してテンポよく進めることが大切です。一方的な長話や詰め込みすぎはオンライン特有の離脱リスクを高める要因になるため注意しましょう。

ステップ4:Q&Aの設計で双方向コミュニケーションを活性化

オンラインでも質問や意見をリアルタイムで受け付けられると、参加者の満足度や信頼度が高まりやすくなります。Q&Aを形だけ設けても、実際に質問がしづらかったり時間が少なすぎたりすると、疑問が解消されないまま終わってしまうケースが多いです。また、司会者と回答者を同一人物にしてしまうと進行がバタバタして、十分に質問に対応しきれない場合があります。

具体的なコツ

- 進行役(モデレーター)と回答役(スピーカー)を明確に分ける

質問受付と回答を同時に行わないようにして、スムーズなやりとりを実現する。 - 10〜15分程度のQ&Aタイムを確保し、必要に応じてメインパートの合間にも質問タイムを挟む

専用の時間をしっかり設けて、疑問を消化不良のまま残さないようにする。 - 随時チャットで質問を受け付けていることを繰り返しアナウンスする

質問しやすい雰囲気を作ることで、多くの参加者が積極的に意見を交わしやすくなる。

具体例として、あるBtoB企業では、プレゼン時間を短めにとり、Q&Aに重点を置く形に構成を変更しました。司会担当が随時チャットをモニタリングし、質問を整理してスピーカーへパスした結果、質問の質と量が向上し、商談化率も上昇したそうです。

まとめると、Q&Aをしっかり設計すれば、オンライン環境でも参加者との対話が増え、理解度や満足度を高められます。双方向のコミュニケーションが盛り上がるほど、ウェビナーの価値も上がり、ビジネス成果にもつながります。

ステップ5:クロージング&フォローアップで行動を促す

ウェビナーの目的が商談や購買、資料請求などの具体的な成果である場合、クロージングで視聴者の行動を明確に促さないと「面白かったけど、何をすればいいか分からない」という状態で終わってしまう可能性があります。セミナー後に何らかのフォロー策をとらないまま放置すると、せっかく高まった興味や意欲が時間とともに薄れがちです。

具体的なコツ

- 重要なポイントを短い時間で振り返り、記憶に残す

「今日の学びは3つ」など、リスト化してコンパクトに再確認する。 - 個別相談や無料トライアルなど、行動につながる具体的な導線を提示する

「ここをクリックすると申し込める」「これを試すとすぐに始められる」など、分かりやすく案内する。 - フォローアップ施策を事前に決めておき、終了時に案内する

「明日、特典資料とアンケートURLをお送りします」と告知し、興味が冷めないうちに追加の接点を作る。

具体例として、IT系ベンチャーがクロージングで「セミナー翌日に限定資料をメール送付するので、ぜひチェックしてください」と案内したところ、多くの参加者がメールを開封し、そのまま個別相談の申し込みページにアクセスしました。結果的に資料請求や相談件数が増え、商談化にも貢献したようです。

クロージングでわかりやすく次のアクションを示し、フォローアップを確実に実行することで、ウェビナーが「視聴して終わり」ではなく、ビジネス成果につながる出発点になります。視聴者の興味が高い状態を維持できるうちに、行動を起こしてもらう導線を作ることが重要です。

以上が、「ウェビナー構成を設計する5つのステップ」の詳細解説です。この流れを踏まえて、自社のウェビナーのゴール(リード獲得、商品認知度向上など)に合わせてカスタマイズすると、参加者の満足度や商談化率が大きく変わる可能性があります。とくに「オープニング」「メインパートの時間配分」「Q&A設計」「クロージングとフォローアップ」の4要素は、離脱率を下げて成果を出すための“肝”です。

関連記事:【保存版】ウェビナー後アンケートの作り方と回収率を2倍にする秘訣

実際の構成例

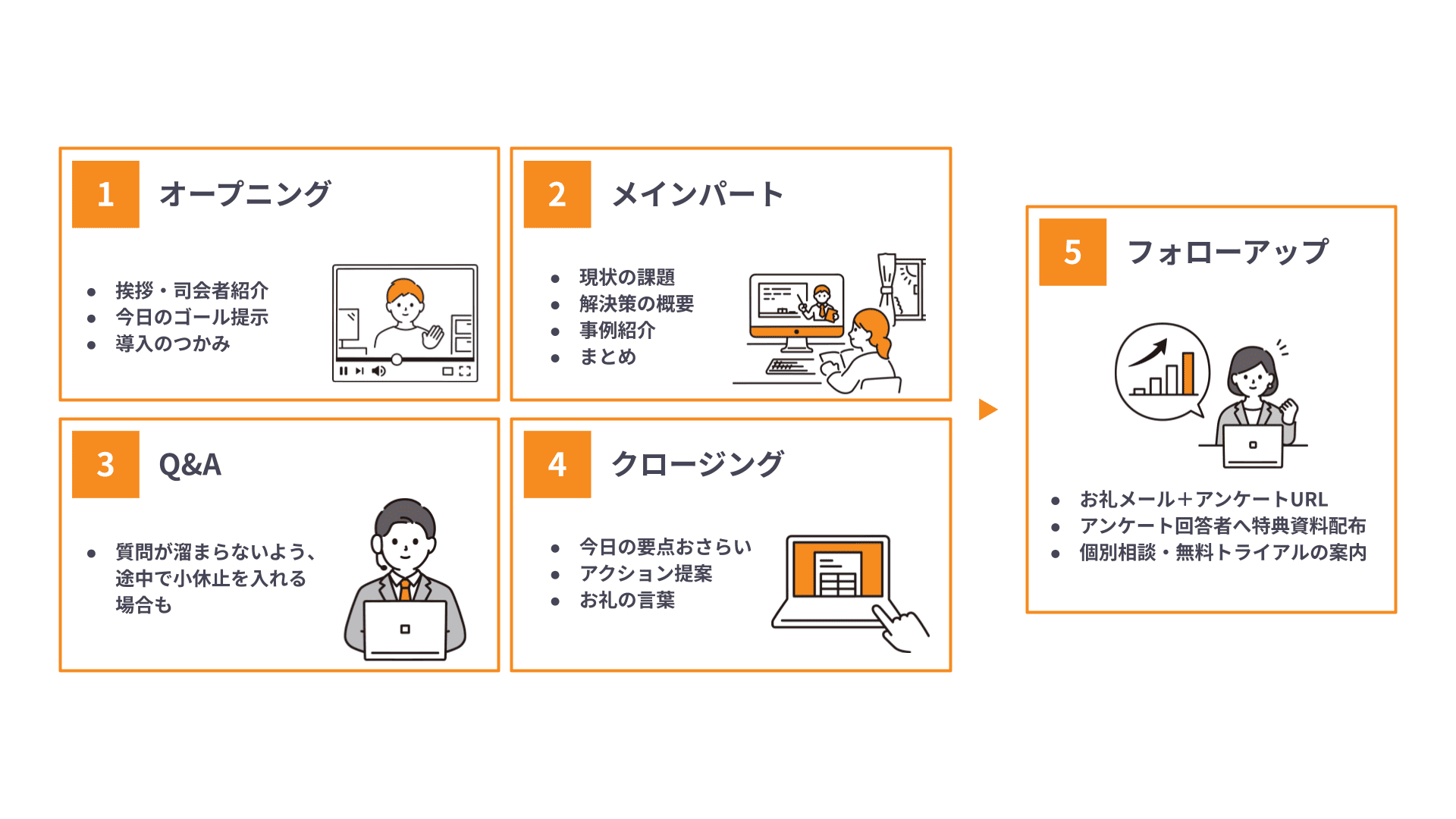

上記で解説した5つのステップを踏まえて、実際にどのような構成を組めばよいかをイメージしやすくするために、60分のウェビナーを例に挙げてみましょう。下記はあくまで一例ですが、タイムスケジュールや役割分担の組み方を具体的に示しています。

なぜ実際の構成例が役立つのでしょうか。 理由はシンプルで、「各パートにどれだけ時間を割けばいいか」「どの順番で進めるとスムーズか」などが明確になるからです。初心者がつまずきやすいポイントは「時間配分」と「順番付け」。テンプレートを参考にすることで、独自のアレンジがしやすくなります。

▼ 60分ウェビナーの具体的構成例

- オープニング(5分)

- 挨拶・司会者紹介:1分

- 今日のゴール提示:2分

- 「このウェビナーでは○○について理解し、最後には××ができるようになります」

- 導入のつかみ:2分

- 失敗事例や統計データなどを用いて「自分も関係ある」と思わせる

- 失敗事例や統計データなどを用いて「自分も関係ある」と思わせる

- メインパート(30分)

- パートA:現状の課題(5分)

- 簡潔に問題提起し、視聴者が抱える悩みを認識させる

- パートB:解決策の概要(10分)

- 「この方法なら課題をクリアできる」という期待感を醸成

- 具体例や図解を用いてわかりやすく

- パートC:事例紹介(10分)

- 成功事例と失敗事例を比較し、具体的な効果を提示

- パートD:まとめ・次のステップ(5分)

- 今までの話を短く要約→視聴者が理解を固めやすい

- 今までの話を短く要約→視聴者が理解を固めやすい

- パートA:現状の課題(5分)

- Q&A(10〜15分)

- 進行役(モデレーター)がチャットの質問をピックアップ

- 回答者(スピーカー)は事例や画面共有を適宜使って回答

- 質問が溜まらないよう、途中で小休止を入れる場合も

- クロージング(5分)

- 今日の要点おさらい(1〜2分)

- 「○○と△△を押さえておけば失敗を減らせる」と簡単に復習

- アクション提案(2〜3分)

- 「資料請求はコチラ」「個別相談は○日まで受付中」など具体的なURLや連絡先

- 明日以降のフォロー予告(特典資料送付など)

- お礼の言葉(数秒)

- 今日の要点おさらい(1〜2分)

- フォローアップ(ウェビナー後)

- 即日:お礼メール+アンケートURL

- 翌日:アンケート回答者への特典資料配布

- 1週間後:個別相談・無料トライアルの案内

この構成例の要点は、「一気に詰め込みすぎない」「要所要所で参加者とコミュニケーションを取る」「最終的に行動を促す流れを入れる」ことです。あとは、ターゲット属性(初心者か上級者か)や製品・サービスの特性を考慮し、時間配分や使う資料の深さを調整すればOKです。

- 初心者向け:専門用語を避け、成功事例やビジュアルを多めに

- 上級者向け:最新事例、数字データ、プラクティカルな部分を掘り下げ

- セミナー後:アンケートで満足度と興味度を計測し、見込み度合いの高い参加者には個別アプローチ

この例を参考に、ぜひ自社用にカスタマイズした構成を作ってみてください。

関連記事:【完全保存版】「ウェビナー企画」で成果を倍増させる7ステップ:テンプレ&事例満載

【最新版】ウェビナー開催の全手順を網羅!今日から始められる実践ガイド

成功事例から学ぶウェビナー構成の最適化

ウェビナー構成の基本を理解したあとにさらに成果を高める近道は、実際に成功している企業の事例を学ぶことです。ここでは、「ストーリー型」「Q&A重視型」「フォローアップ徹底型」という3つの特徴的な成功パターンを取り上げ、それぞれがどのようにウェビナー構成をアレンジして成果を出したのかを見ていきます。

1. A社 ストーリー型で離脱率を半減

- 背景:A社は新サービスをBtoB企業向けに提供していたが、従来のウェビナー構成では製品スペックの羅列が中心。「自社にどう役立つのかイメージしにくい」という声が多かった。

- 施策:課題解決型のストーリーを取り入れた。具体的には「顧客企業が抱える悩み→失敗事例→自社サービス導入での成功→数字で示す効果」という流れを一貫して組み込む。

- 成果:視聴者が自分ごととして感じやすくなり、離脱率が40%→20%に改善。さらに導入相談に至るケースが増え、ウェビナー後のアンケート回答率も向上。

ポイント

- 「困っている人がいて、こう解決したらうまくいった」というストーリーは、参加者の関心を高め続ける力がある。

- 結果的に最後まで視聴してもらえる確率が上がり、導入検討にも前向きになる。

2. B社 Q&A重視で商談化率アップ

- 背景:B社はITソリューションを扱っており、技術的に複雑な質問が多かった。従来のウェビナーではプレゼンが長すぎてQ&Aが5分程度しか取れず、不満が募っていた。

- 施策:プレゼンを20分に絞り、Q&Aに20分を確保。進行役を別途配置し、質問が出しやすいチャット環境を整備した。

- 成果:視聴者の疑問をその場で解消できたことで満足度が高まり、商談化率が従来の1.5倍に。アンケートでも「リアルタイムで疑問が解決できて良かった」という声が多数上がった。

ポイント

- 技術系・BtoBなど、質問が多そうなテーマほどQ&Aを充実させるメリットが大きい。

- 「詳しい質問は後日」ではなく、ウェビナー中にやり取りすることでそのまま商談確度が高まる。

3. C社──フォローアップ徹底で受注数増

- 背景:C社はコンサルティングサービスを展開していたが、ウェビナー後のフォローが弱く、どの参加者が興味を持っているのか把握できていなかった。

- 施策:クロージング時に「アンケート回答で特典資料を配布」と予告し、翌日にアンケートURLとお礼メールを送付。さらに1週間後に個別相談や追加セミナーの案内をメールで送る仕組みを確立。

- 成果:アンケート回答率が高まり、有望なリードを把握しやすくなった。また1週間後のリマインドにより、「まだ検討中」という人を逃さず、最終的な受注数が2倍にアップ。

ポイント

- 「ウェビナーで終わり」ではなく、ポストウェビナーをどう設計するかが商談やリピート参加を生み出す要。

- 参加者の記憶が鮮明なうちに追加情報や相談枠を案内することで、興味を冷ますことなく関係を深められる。

これら3つの成功事例に共通するのは、自分たちのターゲットや商品の特性に合った構成の工夫を行った点です。ストーリー型・Q&A型・フォローアップ型といった視点はどれも重要ですが、以下のように自社に合ったバランスを取ることが大切です。

- ストーリー重視:離脱率を下げたい、幅広いユーザーが対象

- Q&A重視:BtoBや技術系などで専門的質問が多い

- フォローアップ重視:高額商品や長期的な導入プロセスが必要な分野

一度に全てを完璧にするのは難しいかもしれませんが、少しずつ取り入れて改善を繰り返すことで、ウェビナー構成は確実にブラッシュアップされていくはずです。

まとめ:ウェビナー構成を制する者が成果を制する

オンラインセミナーが普及している今こそ、ウェビナー構成が成功を左右するカギを握っています。離脱率の高さや商談化の難しさに頭を悩ませる企業も多いですが、実は「5つのステップ」や「具体的な構成例」「成功事例」からの学びを活かすだけで、一気に成果が変わる可能性があります。

- 「ターゲット&テーマを明確化しないと参加者が迷子」

- 「オープニングで興味を引かないと離脱される」

- 「メインパートは小テーマに区切ってテンポ良く」

- 「Q&A時間を十分に取り、双方向性を高める」

- 「クロージングとフォローアップで行動を促す」

この基本の流れを押さえておけば、初めてウェビナーを開催する方でも大きな失敗は回避でき、成果につながりやすい形を整えられるでしょう。

最後に、今すぐ取り組めるアクションプランを以下にまとめます。

- ウェビナーの目的・ゴールを再確認

- リード獲得? 新商品告知? それともサービスの導入促進?

- ターゲット&テーマを明確化

- 誰に何を伝えたいかを言語化し、タイトルや告知文に反映する

- オープニングとメインパートの改善

- 冒頭で視聴者を惹きつける“つかみ”を導入

- メインパートは時間区切りとビジュアル演出で飽きさせない

- Q&Aを強化

- モデレーター役を設置し、質問を拾いやすい仕組みを作る

- Q&Aの時間は十分に確保(最低10〜15分)

- クロージングとフォローアップ

- 要点のまとめ+行動喚起をセットにし、感謝と期待感を伝える

- ウェビナー終了後のアクション(メール、特典資料、アンケート等)をスケジュール化

このように、ウェビナー構成を最初から最後まで一貫してデザインすることで、オンラインの弱点を克服し、大きな成果を手に入れることが可能になります。

「構成を制する者が成果を制する」と言っても過言ではありません。ぜひ本記事の内容を参考に、自社ならではのウェビナー構成を練り上げ、ビジネスの成長につなげてください。