コロナ禍をきっかけに、多くの企業が「ウェビナー(オンラインセミナー)」を本格導入し始めました。しかし、「いざ企画を任されたけど、どこから手を付ければいいのか分からない…」「集客が思うように伸びず、上司や経営層から結果を問われて焦っている…」といった声も後を絶ちません。

もし企画を適当にしてしまうと、せっかく時間やコストを投入しても「参加者数が期待以下」「当日の進行がバタバタ」「商談や成約につながらない」といった不本意な結果に終わりがちです。ウェビナーはオンラインゆえに手軽に見えますが、実はリアルイベントと同じぐらいに丁寧な設計とノウハウが問われる施策。そのため、「とりあえず何となく」で始めると大きな機会損失につながります。

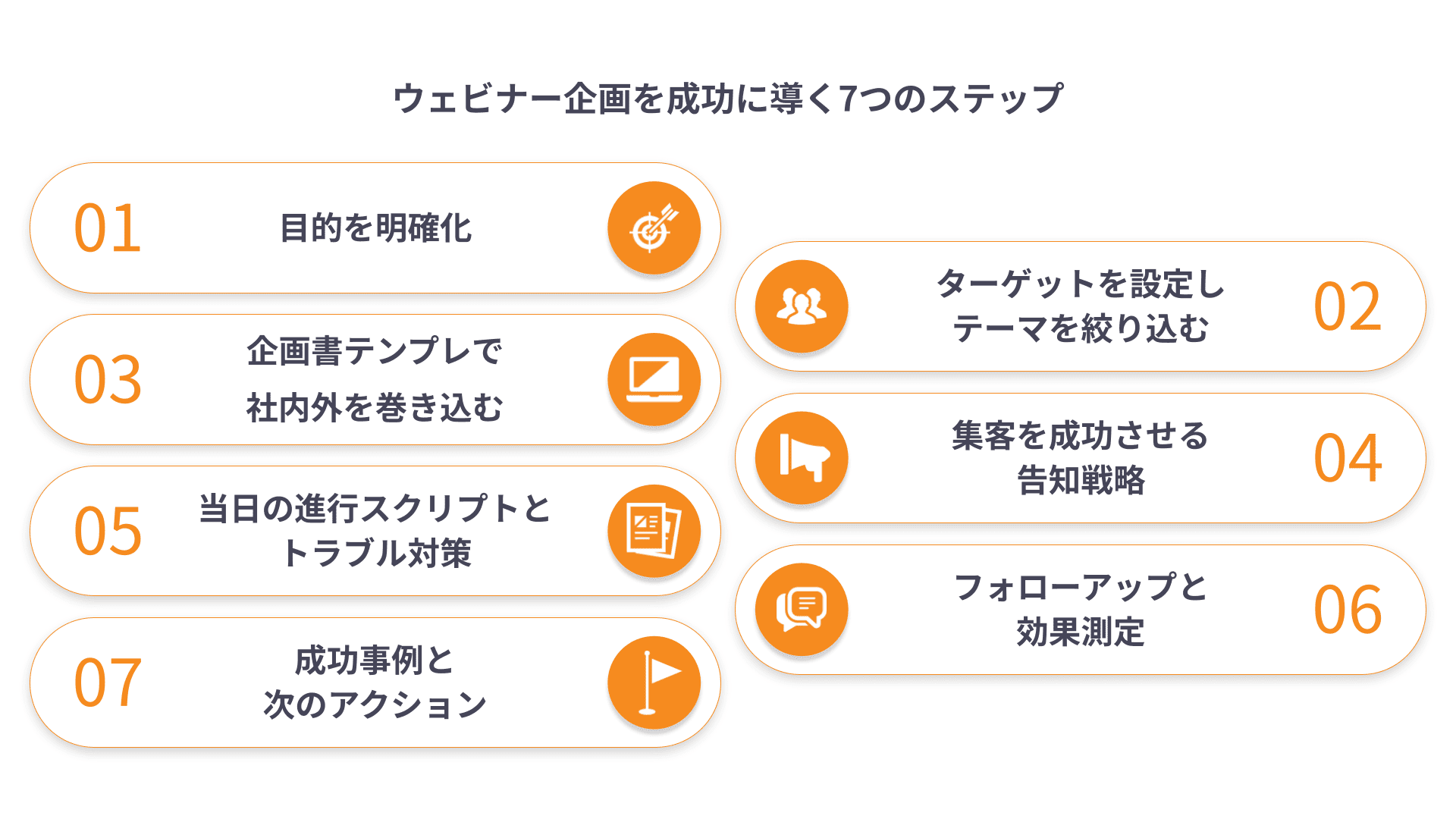

そこで本記事では、「ウェビナー企画を成功させる7ステップ」を分かりやすく整理し、具体的なポイントやテンプレートを紹介します。新規リード獲得や既存顧客の満足度向上、ブランド認知度アップなど、あらゆる目的に対応できるノウハウを凝縮。今日から実践できるように、実例やチェックリストも交えながら解説します。

実際に、本記事の流れを取り入れた企業の中には、「ウェビナーの参加率が2倍に」「商談数が3倍に伸びた」「既存顧客とのエンゲージメントが高まり、アップセルの商談が発生した」など、顕著な成果を出した事例が続出しています。オンライン施策だからこそ得られるデータや拡散力を活かせば、従来の展示会やリアルセミナーを凌駕するパフォーマンスを発揮できるはずです。

たとえばITソリューション企業が、年数回出展していた展示会の代わりにウェビナーを月1回のペースで開催したところ、1年後には顧客接点が4倍以上に増え、新規売上も2倍近くに拡大。また、BtoC企業でも、料理デモやインフルエンサーコラボによるライブ配信でECサイトへの導線を強化し、2週間限定キャンペーンの売上を過去最高に更新した事例もあります。

これから紹介する7ステップを踏まえれば、ウェビナー企画初心者でも着実に成果が出せるフローを構築可能です。目的設定から集客、当日の運営、フォローアップまで幅広く解説しますので、ぜひ最後までお読みいただき、自社に合った形で取り入れてみてください。

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナーの目的を明確化する

ウェビナー企画をスタートする際には、「なぜ開催するのか」「何をゴールとするのか」という点を最優先で明確にしておくことが大切です。新規リード獲得なのか、既存顧客へのアップセルなのか、あるいはブランド認知度の向上なのか――目的が定まれば、それに合わせてテーマや登壇者、告知チャネル、フォローアップ施策などの方向性が自然と見えてきます。

まず、目的を明確にすると集客施策にブレが生じません。たとえば「新規リード獲得」が目標であれば、具体的な導入事例やデモを中心に据えた内容にするのが効果的ですし、既存顧客向けのウェビナーであれば「新機能の紹介」や「困りごとQ&A」などの運用支援に重きを置く構成がベストでしょう。次に、目的を定めることで社内のリソース配分も最適化されます。何を達成したいかが曖昧だと、予算や人員が浪費されてしまいがちですが、狙いがはっきりしていれば、必要なリソースを効果的に集中できます。さらに、ゴール(KGI)を「商談獲得数」や「新商品の注文数」などと設定しておけば、そこから逆算して登録者数や参加率といったKPIを定められるため、進捗管理もしやすくなるのです。

それでは、こうした目的設定がどのように活きてくるのかを、具体的な事例をもとに見ていきましょう。

(具体例)

- BtoB新規リード獲得:

- 目的:3カ月以内に50件の商談リードを創出

- テーマ:導入事例・コスト削減効果が伝わる内容

- フォローアップ:すぐに個別相談やデモ依頼を提案

- 既存顧客の継続率向上:

- 目的:ユーザーの利用満足度UP&解約率低減

- テーマ:製品活用ノウハウ、Q&Aコーナー、ユーザー事例共有

- フォローアップ:アンケート結果を次回アップデートや追加機能に活かし、ユーザーコミュニティを強化

目的設定を丁寧に行えば、後々のステップ(ターゲット設計・テーマ決め・当日の運営)で悩むことが激減します。逆にここを曖昧にすると、全体像がボヤけたまま企画が進むため、最終的な成果にも悪影響が出かねません。まずは「ゴールは何か?」を明確に言語化しましょう。

ウェビナーのターゲットを設定し、テーマを絞り込む

ウェビナーのターゲットを絞り込むほど、「興味を持ってもらう層」が明確になり、集客もしやすくなります。特にオンラインでは、同じ日時や週に似たテーマのウェビナーが乱立しているケースも珍しくありません。

こうした環境の中で見込み顧客に選んでもらうためには、「〇〇業界向け」「〇〇の課題を解決」などのように切り口をはっきり打ち出すことが大切です。さらに、広告やLP(ランディングページ)にターゲットの具体的な課題感を盛り込むと、「これは自分向けだ」という“自分事化”につながり、クリック率や申し込み率が向上します。加えて、ウェビナーの内容を初心者向け、中級者向け、上級者向けのどれに設定するか、あるいは実務担当者なのか経営層なのかによって求められる情報量が異なるため、あらかじめペルソナを固めておけばスライドや構成が自然と決まるでしょう。

では、実際にどんなターゲット設定やテーマ設計が効果的なのか、具体例を挙げながら確認していきます。

(具体例)

- 製造業向けBtoBウェビナー:

- ターゲット:工場の生産管理部門、DX推進担当

- 課題:生産ラインの可視化や在庫管理の効率化を検討中

- テーマ例:「【工場DX入門】在庫ロスを30%削減する実践ステップと事例」

- BtoCウェビナー(健康食品メーカー):

- ターゲット:30〜40代の健康志向が高い女性

- 課題:忙しくて栄養バランスが乱れがち

- テーマ例:「忙しい毎日でも失敗しない!栄養士が教える時短レシピ&健康食品活用セミナー」

ターゲット設定やテーマ絞り込みは、ウェビナーの“顔”を決める最重要要素です。ターゲット像がぼやけたままだと、誰に向けて何を話すか曖昧になってしまいます。逆に、ピンポイントに絞りすぎることを恐れず、「自分のためのウェビナーだ」と感じてもらえる内容を打ち出すことが成功のカギとなります。

ウェビナー企画書テンプレートで社内外を巻き込む

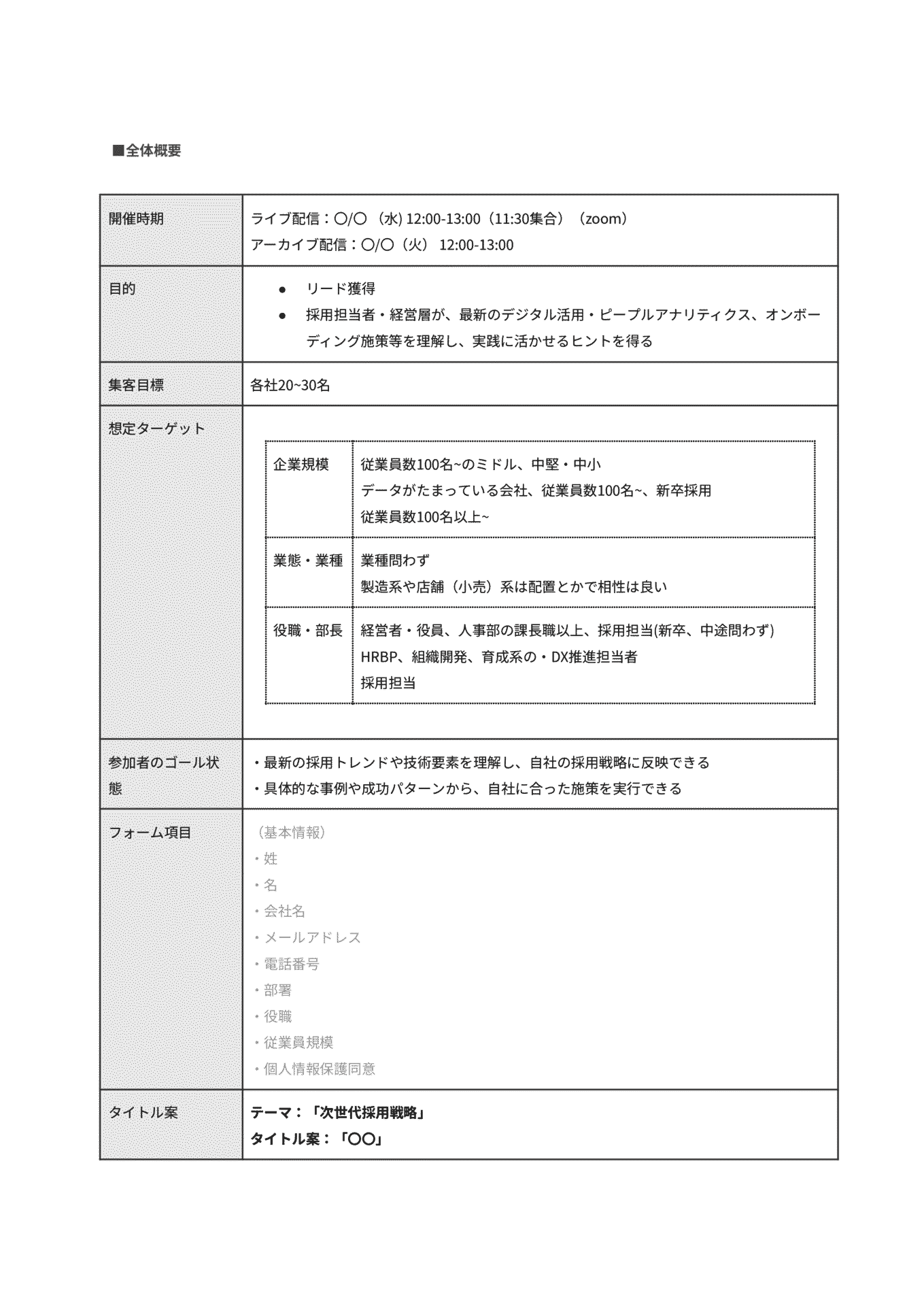

ウェビナーは多数の関係者が関わるイベントだからこそ、はじめに「企画書テンプレ」を作って情報を一元管理しておくことが重要です。あらかじめ記載項目を定めておけば、必要な要素を整理しやすくなり、社内稟議や外部パートナーとの連携がスムーズに進みます。

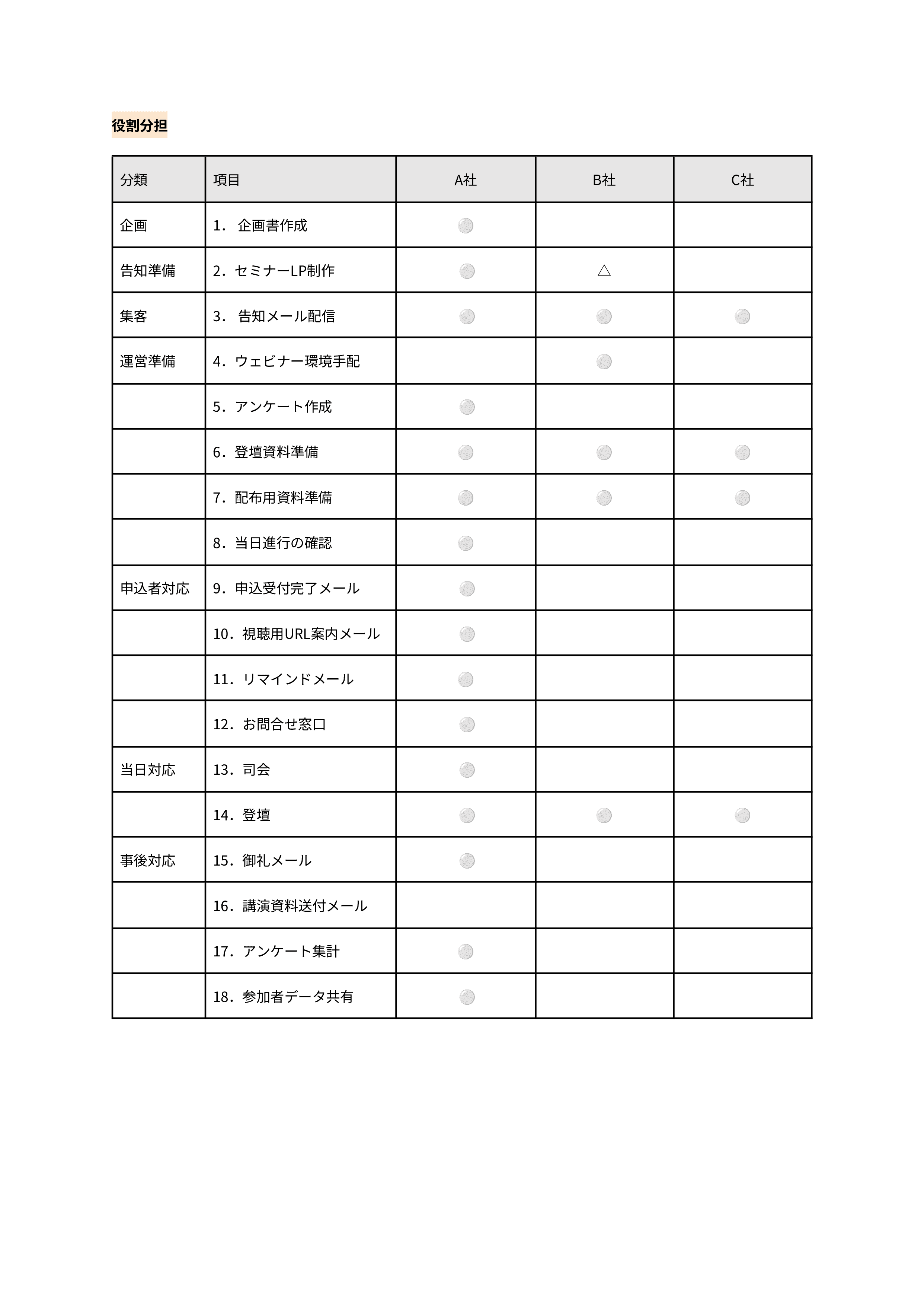

特に上司や経営層に投資対効果をアピールする際は、目的やKPI、予算、スケジュールなどを一覧化した企画書があると、稟議や予算承認を得やすいでしょう。さらに、配信担当やスピーカー、資料作成、広告運用などの役割を明確にすれば、誰が何をいつまでに行うのかが一目で分かり、進捗遅れや重複を防ぐことにもつながります。外部の制作会社や配信代行会社に協力を仰ぐ場合も、同じ企画書を共有するだけで全体像を理解してもらえるため、ミスコミュニケーションのリスクを低減できるはずです。

それでは、実際に企画書にはどのような項目を盛り込むべきか、具体的に見ていきましょう。

(具体例)

- 企画書のサンプル項目

- 企画概要:ウェビナー名、開催日時、配信ツール、想定時間

- 目的・目標(KGI/KPI):何をゴールとし、どの指標を追うか

- ターゲット・テーマ:誰に何を伝えるのか、具体的な課題・ニーズ

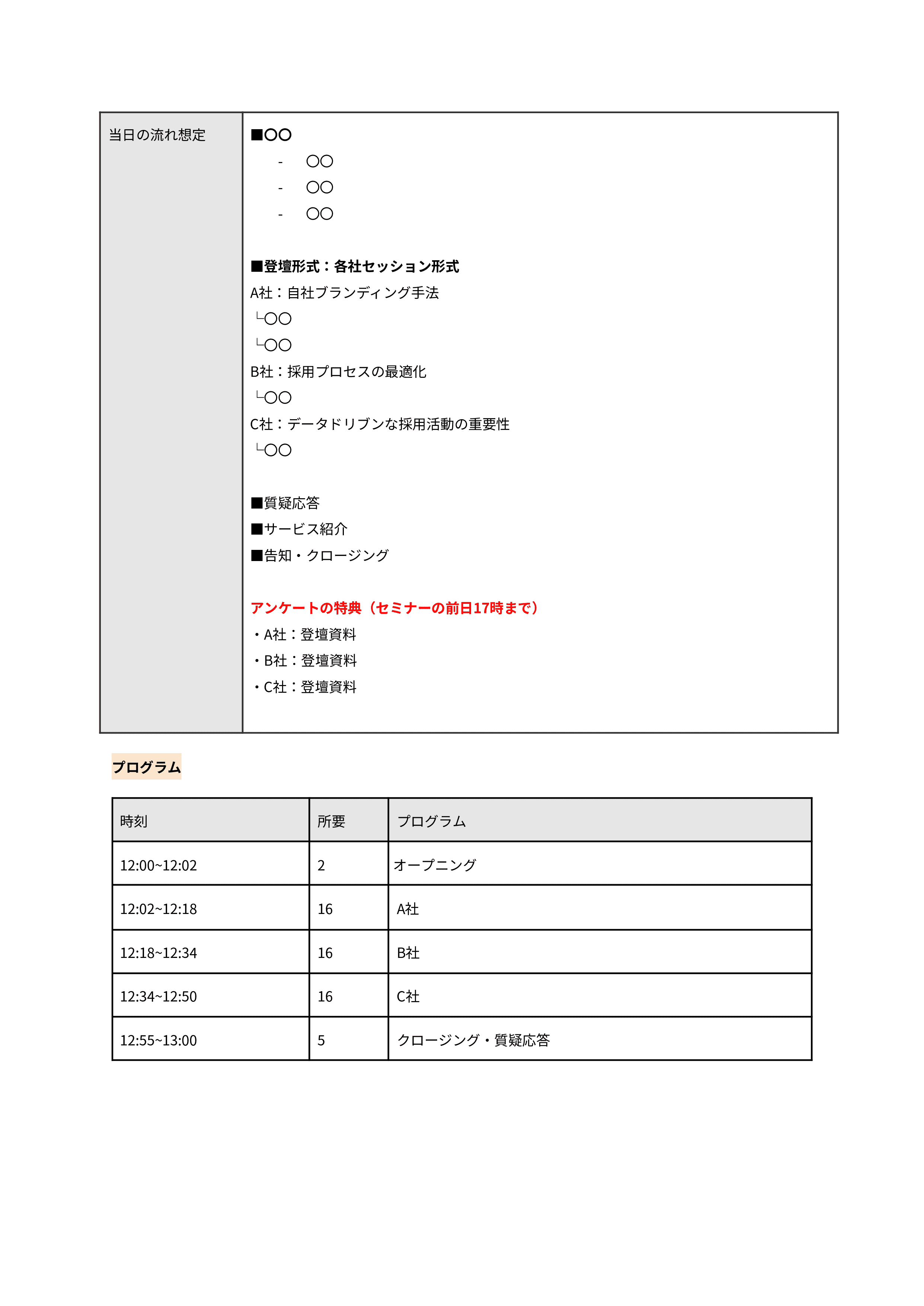

- 内容構成・登壇者:オープニング、プレゼン、事例紹介、Q&Aなどの流れ+スピーカー候補

- 集客計画:SNS広告、メルマガ送信、業界メディア掲載など

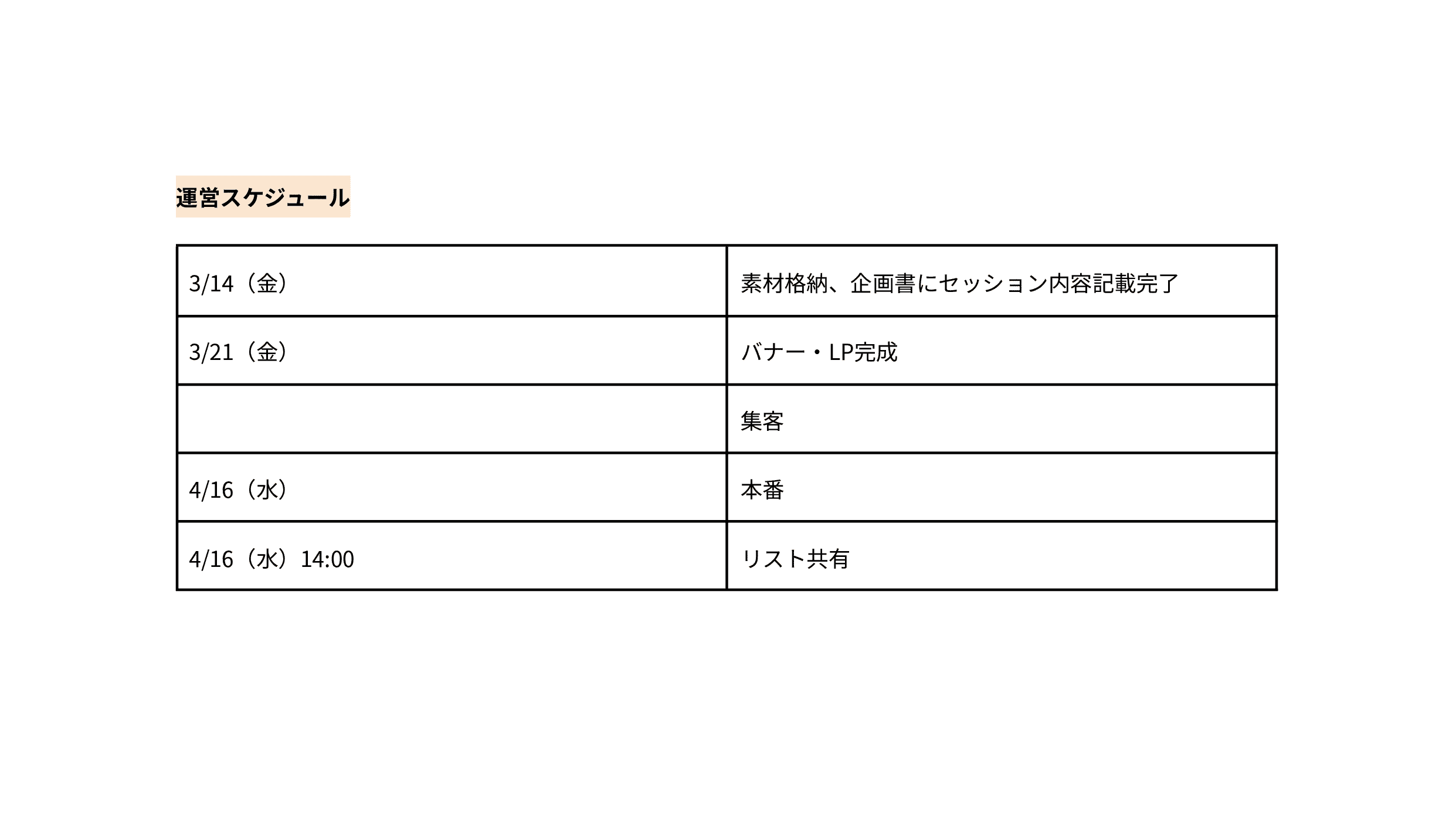

- 運営体制・スケジュール:役割分担、準備開始日、リハーサル日、本番日

- 予算・コスト:広告費、ツール費用、外注費などの見積もり

- リスク対策:接続不良や登壇者キャンセルなど想定課題と対策

- フォローアップ施策:アンケート回収、個別相談誘導、録画配信案内

- 企画概要:ウェビナー名、開催日時、配信ツール、想定時間

企画書テンプレを使えば、必要情報を網羅しやすくなり、誰が見ても一目で全体像が分かる形に落とし込めます。一度テンプレを作成すれば、次回以降のウェビナーでも再利用しながら微調整すればいいので、ノウハウの蓄積にも大いに役立ちます。

【企画書テンプレ】

関連記事:共催ウェビナーを徹底解説!費用・準備・運営のポイント10選

ウェビナー集客を成功させる告知戦略

ウェビナーの集客を成功させるには、複数のチャネルを組み合わせてターゲットにリーチし、キャッチーなタイトルやコピーで興味を惹き、さらに複数回のリマインドを行って当日参加を促すことが欠かせません。

特に、1日に数十ものウェビナーが開催されることも珍しくないため、露出を増やすと同時にインパクトある訴求を行い、できるだけ多くの候補者に目を留めてもらう必要があります。また、BtoB向けならMeta広告やPeatix広告、BtoC向けならInstagramやTwitter、YouTubeなど、ターゲットが多く集まるメディアを見極めて活用することが大切です。さらに、オンラインでは申し込んだまま忘れられてしまうケースも起きやすいので、メールやSNSでのリマインドを複数回実施する、カレンダー登録リンクを案内するなどの工夫で「申し込みだけで終わらせない」仕組みを作りましょう。

では、実際にどのようなチャネルやタイトルが有効なのか、例を挙げながら確認していきます。

BtoB企業の集客チャネル例:

- LinkedIn広告:製造業やIT職のみに絞り込んで表示

- メルマガ:既存顧客やセミナー参加経験者への告知

- 業界特化メディアとのタイアップ:バナー・記事広告で露出

- 告知開始日:開催3〜4週間前、1週間前・前日にリマインド

BtoC企業の集客チャネル例:

- Instagramストーリーズやライブ告知

- YouTubeコミュニティ投稿やYouTube広告

- インフルエンサーとのコラボ投稿

- プレスリリースやFacebook広告を併用

タイトル例:

- 「【緊急開催】初心者でもできる○○導入術:失敗談から学ぶ3つの秘訣」

- 「【製造業向け】生産管理を50%効率化!DX成功事例を大公開」

- 「3カ月で売上2倍を狙う!SNSマーケ施策のリアルな裏側」

集客の成否はウェビナーの成果に直結します。複数チャネルを掛け合わせながら、告知期間中に定期的なリマインドを徹底して行うのがポイントです。魅力的なタイトルやLPを作成し、「このウェビナーに参加すれば悩みが解決できる」と思ってもらえるような情報設計を目指しましょう。

関連記事:【必見】ウェビナー集客で参加者数2倍!継続的に成果を生み出す実践ロードマップ

ウェビナー当日の進行スクリプトとトラブル対策

オンラインウェビナーはワンクリックで離脱できる環境だからこそ、「スムーズな進行」と「トラブル対策」がリアルイベント以上に求められます。事前に進行スクリプトを作成しておけば、発言順や質疑応答のタイミングが明確になり、本番での混乱や時間オーバーを防ぎやすいでしょう。

さらに、リハーサルを実施して音声や映像の状態を確認し、予想外のトラブルに備えておくことで視聴者の離脱リスクを大幅に減らせます。司会(モデレーター)、配信ツール担当、チャット対応担当などの役割分担も忘れずに行い、裏方スタッフ同士がSlackなどで連絡を取り合う仕組みを整えておくと、万一の不具合にも迅速に対応できるはずです。

では、進行スクリプトやトラブル対策の例を、次のパートで詳しく見ていきましょう。

(具体例)

- 進行スクリプト案(45分セミナー)

- 0:00〜5:00|オープニング

- 司会挨拶・ツールの使い方説明(チャット、Q&A機能など)

- 登壇者紹介&本日のゴール提示

- 5:00〜25:00|プレゼン&事例紹介

- スピーカーAがパワポを使って解説

- スピーカーBが導入事例を紹介(5分)

- 10分目安で一度「質問や感想をチャットでどうぞ」と促す

- 25:00〜35:00|質疑応答(Q&A)

- 司会がチャットやQ&Aに投稿された質問を拾い、回答を割り振る

- 時間が足りない場合は後日回答を案内

- 35:00〜40:00|まとめ&次回告知

- プレゼン内容の要点を振り返り

- 次回ウェビナーや個別相談案内

- 40:00〜45:00|クローズ&予備時間

- トラブルや追加質問に対応

- アンケート案内&終了

- 0:00〜5:00|オープニング

- トラブル対策

- 音声・映像不良:予備マイクや別端末を用意、Wi-Fiが不安定なら有線接続やポケットWi-Fiを準備

- チャット荒らし:ミーティングツールの設定で主催者のみ発言可能にする、荒らしが発生したら速やかにブロック

- 登壇者キャンセル:代打スピーカーか録画コンテンツの活用を想定

当日の運営を円滑に進めるためには、入念なリハーサルと、トラブル時の代替案を事前に用意しておくことが重要です。オンラインゆえに生じる弱点(通信不良、離脱のしやすさ)を最小化し、スムーズな進行で視聴者の満足度を高めましょう

関連記事:ウェビナー形式とは?基本から集客・収益化まで徹底解説

ウェビナー開催後のフォローアップと効果測定

ウェビナーは開催して終わりではなく、終了後のフォローアップこそがビジネス成果を左右する大きなポイントです。

たとえば、アンケートを早めに回収し、興味を示した参加者にはすぐに個別相談を案内するなど、積極的にアクションを取れば商談や購入につながる可能性が高まります。一方で、終了直後に何もせず時間が経ってしまうと、せっかく抱いていた関心が薄れてしまい、結果的に見込み客を逃しかねません。また、オンラインならではのデータ活用も大きなメリットです。参加率や視聴ログ、質疑応答の内容など、リアルイベントでは得にくい詳細な情報が手に入るため、どのタイミングで離脱が多いか、どんな質問が頻出したかを分析しながら、次回のコンテンツや営業戦略をブラッシュアップできます。さらに、録画配信を行えば、当日参加できなかった層や別の部署にもアプローチでき、ブランド認知の向上にもつなげられるでしょう。こうしたフォローアップと効果測定を丁寧に行うことで、ウェビナーから得られるビジネス成果を最大化し、次回以降の改善に活かすことが可能になります。以下にいくつか具体例をあげてみます。

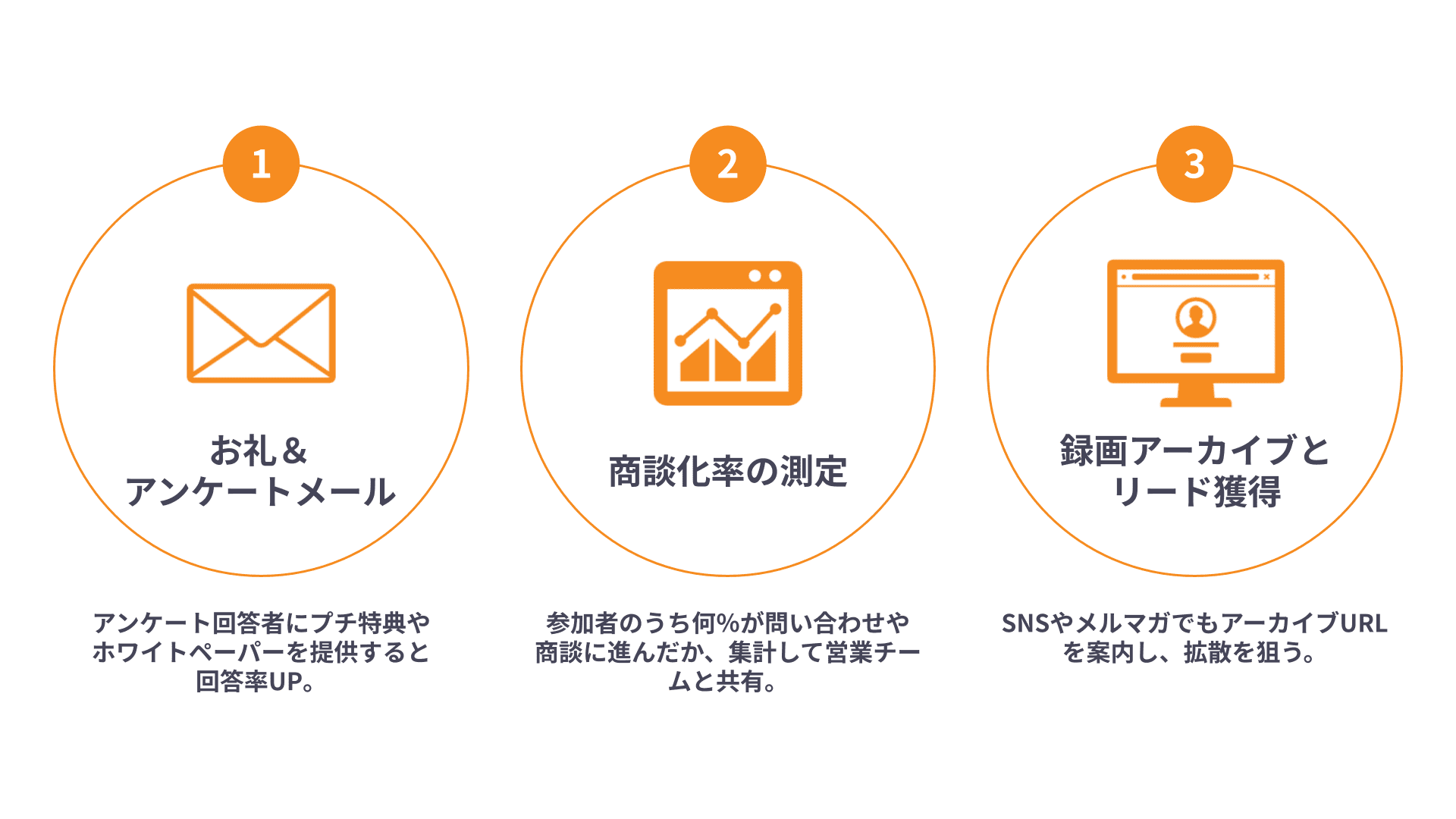

- お礼&アンケートメール:ウェビナー終了後30分以内に自動送信。メール本文には「アンケートURL」「個別相談申し込みリンク」「録画視聴用URL(または後日送付案内)」などを明記。アンケート回答者にプチ特典やホワイトペーパーを提供すると回答率UP。

- 商談化率の測定:参加者のうち何%が問い合わせや商談に進んだか、集計して営業チームと共有。どのテーマやどの回が一番成果につながったかを比較すれば、次回テーマのヒントを得られます。

- 録画アーカイブとリード獲得:録画を自社サイトに掲載し、視聴にはメールアドレス登録を求める仕組みにすれば、追加リードを継続獲得。SNSやメルマガでもアーカイブURLを案内し、拡散を狙う。

フォローアップこそがウェビナー成功の最後の鍵です。参加者との接点を継続し、興味度合いに応じて個別相談や商談誘導、追加の資料配布を行いましょう。また、アンケートや視聴ログなどのデータを分析し、次回の集客チャネルやコンテンツをさらに最適化していくことで、ウェビナー施策全体が進化します。

関連記事:【事例も紹介】MAツールを活用してリードナーチャリングを効率的に

ウェビナー企画の成功事例と次のアクション

ウェビナーを「単発イベント」で終わらせず、継続的に開催したり、シリーズ化・オンデマンド配信などを組み合わせたりすると、より大きな成果が得られます。実際の成功事例に学びつつ、自社ならではの活用スタイルを確立しましょう。以下にいくつか具体例をあげてみます。

- 定期開催でブランド力向上:月1回、2カ月に1回といったペースで継続的に行えば、「この会社のウェビナーは毎回役立つ情報が得られる」というポジティブなブランドイメージを醸成できます。

- ユーザーコミュニティ形成:既存顧客に対して定期的に有益な情報を提供し、Q&Aや意見交換の場を作れば、ファンベースが拡大して離脱率が減るだけでなく、口コミ・紹介が増える可能性も。

- 録画アーカイブの二次利用:開催済みのウェビナーをオンデマンドで視聴できるようにすれば、時間帯や地域の制約を超えて多くのリードを取り込めます。SNS広告で「ウェビナー録画視聴」を誘導し、新規顧客獲得の継続施策にも活用可能。

- 事例1:BtoBソフトウェア企業

- 月1回の定期ウェビナーをシリーズ化。毎回「導入事例特集」「製品アップデート特集」「ユーザー参加型ディスカッション」などテーマを変えて運営。

- 結果、毎回の参加者リストが積み重なり、1年後には社内にウェビナー運営チームが確立。リード獲得コストも展示会より大幅に抑えられた。

- 事例2:BtoCコスメメーカー

- インフルエンサーコラボのウェビナー(実際はライブ配信に近い形)を月1回行い、SNSで話題作り→ECサイト購入率の向上。

- シリーズ化することで「次回はこんな最新スキンケアを紹介」「有名インフルエンサーとのトーク」といった要素でリピーターも増加。

継続開催や複数施策との組み合わせで、ウェビナーの効果は格段に大きくなります。単発で「とりあえずやってみた」だけではなく、社内にノウハウを蓄積しながらPDCAを回していくことで、いずれ自社の強力なマーケティング/コミュニケーションチャネルとして定着させることが可能です。

まとめ

以上、ウェビナー企画を成功に導く7つのステップを振り返ると、以下のようになります。

- 目的を明確化

- ターゲットを設定し、テーマを絞り込む

- 企画書テンプレで社内外を巻き込む

- 集客を成功させる告知戦略

- 当日の進行スクリプトとトラブル対策

- フォローアップと効果測定

- 成功事例と次のアクション

これらのステップを順番に押さえれば、「とりあえずウェビナーをやる」という曖昧な状態から抜け出し、具体的な成果を狙える企画設計が可能です。最初は細かいタスクやリソース配分で手間取るかもしれませんが、回を重ねるごとに社内の理解が深まり、テンプレやノウハウが蓄積されていくはずです。

今すぐできる次のアクション

- チェックリストの作成・導入:本記事で紹介した要点をもとに、社内用チェックリストを作成。開催前後のタスクを可視化し、関係者全員が同じ視点で準備できるようにする。

- スモールスタートからの定期開催:最初は小規模でも構わないので、まず1回開催してみる。そのデータや反省点をもとに、次回は少し広げるかテーマを変えるなど、PDCAを回す。

- 興味を持ちそうなターゲットへの試験的告知:SNS広告やメルマガでテスト的に告知し、反応率を見ながらテーマやキャッチコピーを微調整すると、無駄な広告費をかけずに集客を最適化できる。

オンラインマーケティングやリード獲得施策は日々アップデートされていくため、ウェビナーも例外なく新しいツールや手法が出てきます。早めに自社で一連の流れを確立し、ノウハウを蓄積しておけば、業界内で大きくリードを取れる可能性が高いでしょう。ぜひ、本記事の内容を参考に、自社にマッチしたウェビナー企画を設計・実行してみてください。きっと今まで以上の成果が期待できるはずです。