ウェビナーの活用は広がっていますが、「ライブ配信は負荷が高い」「録画で手軽に配信したいがやり方が分からない」と悩む担当者は少なくありません。

実際、録画配信は工数を削減しつつ、リード獲得やブランディングにもつながる非常に効果的な施策です。しかし、準備・配信・活用までのノウハウが不足している企業が多く、せっかく録画しても「見られない」「成果につながらない」ことも。

本記事は、録画配信を成功に導くために必要なすべての知識を網羅し、仕組みの理解から、準備・ツール選定・導線設計・改善策までを体系的に解説します。

複数社の成功事例や最新トレンドも踏まえ、マーケティング施策として「録画配信」を本気で活用したい方にとって、実践的で信頼できる情報をお届けします。

これから録画配信を始めたい方、あるいは既に導入済みでも成果を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事を読み終えたときには、録画配信の活用でリード数・CV率を数倍に伸ばすための設計図が手に入っているはずです。

録画配信とは?メリット・デメリットを徹底解説

録画配信とは、事前に収録したウェビナーコンテンツを視聴者に届ける手法です。ライブ配信と比較して、工数削減、視聴者拡大、営業活用の柔軟性など多くのメリットがあり、マーケティング施策として極めて有効です。

ライブ配信はリアルタイムでのやり取りが可能ですが、スケジュール調整やトラブルリスク、登壇者の拘束時間などの課題があります。一方、録画配信はこれらの制約を回避し、視聴者も「好きなタイミングで見られる」利便性が高く、オンデマンド化する現代の情報消費スタイルと親和性が高いです。

さらに、録画ウェビナーは編集を通じて情報の精度や視認性を高められ、視聴完了率向上やリード獲得にも寄与します。例えば、あるSaaS企業では過去のライブウェビナーを編集し、月1回の「録画配信セミナー」として継続配信。この1本の録画ウェビナーから平均10件以上の商談が発生しており、再利用性の高い「資産型コンテンツ」として活用されています。

また、録画配信を「12:00開始」のような疑似ライブとして設定し、ライブ感を演出しつつ工数を削減するケースもあります。チャット対応を組み合わせれば、参加者の疑問にリアルタイムで答えることも可能です。

録画配信は、ウェビナー活用の可能性を大きく広げる強力な手法です。単に「録画を流す」だけでなく、戦略的に企画・設計・配信・活用することで、見込み顧客の獲得やナーチャリングに大きく貢献します。

録画配信の主なメリット

- 工数削減: 一度収録すれば繰り返し利用可能。

- トラブルリスク回避: 回線や機材トラブルの影響を受けにくい。

- 視聴者拡大: 都合のよい時間に視聴できるため参加ハードルが低い。

- 編集可能: 情報の精度を高め、魅力的なコンテンツに仕上げられる。

- リード活用: 視聴データの蓄積から営業連携しやすい。

録画配信の注意点・デメリット

- 双方向性がない: ライブのようなリアルタイムなリアクションやQ&Aは難しい。

- 臨場感に欠ける: ライブ特有の熱量や緊張感が伝わりにくい。

- 編集の手間: 高品質を保つには編集工数がかかる。

- 内容の陳腐化リスク: 情報が古くなると信頼性が低下する。

録画配信は「効率化」と「再現性」を兼ね備えた現代的なウェビナー運用手法です。マーケティング施策として活用するには、メリット・デメリットを正しく理解し、戦略的に設計することが不可欠です。

録画配信の具体的な準備手順

録画配信を成功させるには、単に動画を撮影するだけでなく、「誰に」「何を」「どう届けるか」を明確にし、それに沿ったシナリオ・機材・導線・リハーサルなどを丁寧に設計することが重要です。

録画配信は一度収録すれば何度も使えますが、「やり直しがきくから」と準備を軽視すると、情報構成が曖昧になり、視聴者の離脱につながります。録画だからこそ、視聴者にとって分かりやすく価値のあるコンテンツが求められます。

また、マーケティング施策として成果を出すには、視聴完了率やCV(コンバージョン)を意識した構成・配信設計が不可欠です。

以下の5ステップを順を追って解説します。

Step1:目的・ターゲットの明確化

- 目的設定の重要性

録画配信のKPIは「リード数」「商談数」「サービス認知」など多岐にわたります。最初に目的を明確にすることで、シナリオや導線の設計がブレません。 - ペルソナに寄せる

例えば人事向けなら法律や制度、営業向けなら事例や成果に焦点を当てるなど、視聴者の関心を引く内容に調整します。

Step2:構成とシナリオ作成

- ストーリーボード

台本の読み上げではなく、視聴者の知識レベルに合わせて段階的に情報を届ける構成を重視します。 - 導入パートで引き込む

最初の30秒で「この動画を見るメリット」が伝わらないと、再生が止まるリスクが高まります。冒頭の掴みが特に重要です。 - CTA(行動喚起)の組み込み

動画の終盤に「資料請求はこちら」「無料相談はこちら」などの明確な導線をあらかじめ設置しましょう。

Step3:必要な機材とソフトウェアの準備

録画品質が悪いと信頼性も損なわれるため、以下の機材が最低限推奨されます。

| 種類 | 推奨例 | 備考 |

|---|---|---|

| カメラ | Logicool Brioなど | 4K対応、手ブレ補正あり |

| マイク | Yeti、SHURE MV7など | 単一指向性が好ましい |

| 照明 | リングライト/ソフトボックス | 顔の陰影を消す目的 |

録画・編集ソフトはOBS StudioやCamtasia、Zoomの録画機能などがあります。簡易に済ませたい場合は、Zoom録画+CanvaやLoomの組み合わせも有効です。

Step4:収録とリハーサルの実施

- 一発撮りNG、必ずテスト収録

録音ミス・画質の粗さ・背景の乱れなど、思わぬ落とし穴があります。本番同様の環境で5分ほど収録し、全体をチェックしてください。 - 話し方のテンポを意識

録画配信は「早口」「抑揚がなく眠い」といった傾向が出やすいです。視聴者に伝わる間の取り方と、1文ごとの明瞭な言い回しを心がけましょう。

Step5:配信媒体・形式の決定

- プラットフォーム選定

Zoomで録画しVimeoやYouTubeで配信するケースもあれば、セキュリティ・限定配信を重視するなら専用ツール(Shanon、ネクプロなど)の導入も検討します。 - 配信形式の選択

- オンデマンド型: ユーザーが好きなタイミングで視聴。

- 疑似ライブ型: 指定時間に自動再生し、ライブ感を演出。

- 自動配信+チャット対応型: リアルタイムで質問対応が可能。

どの形式にするかは、目的(視聴完了率/商談化/ブランディング)によって変わります。

録画配信は「ライブより楽」と見られがちですが、成果を出すためには構成・機材・演出・配信形式までを緻密に設計する必要があります。専門的な知識や準備が求められる分、しっかり準備すれば長期的に活用できる「資産型コンテンツ」になります。

録画配信の実装:配信方法・プラットフォーム選び

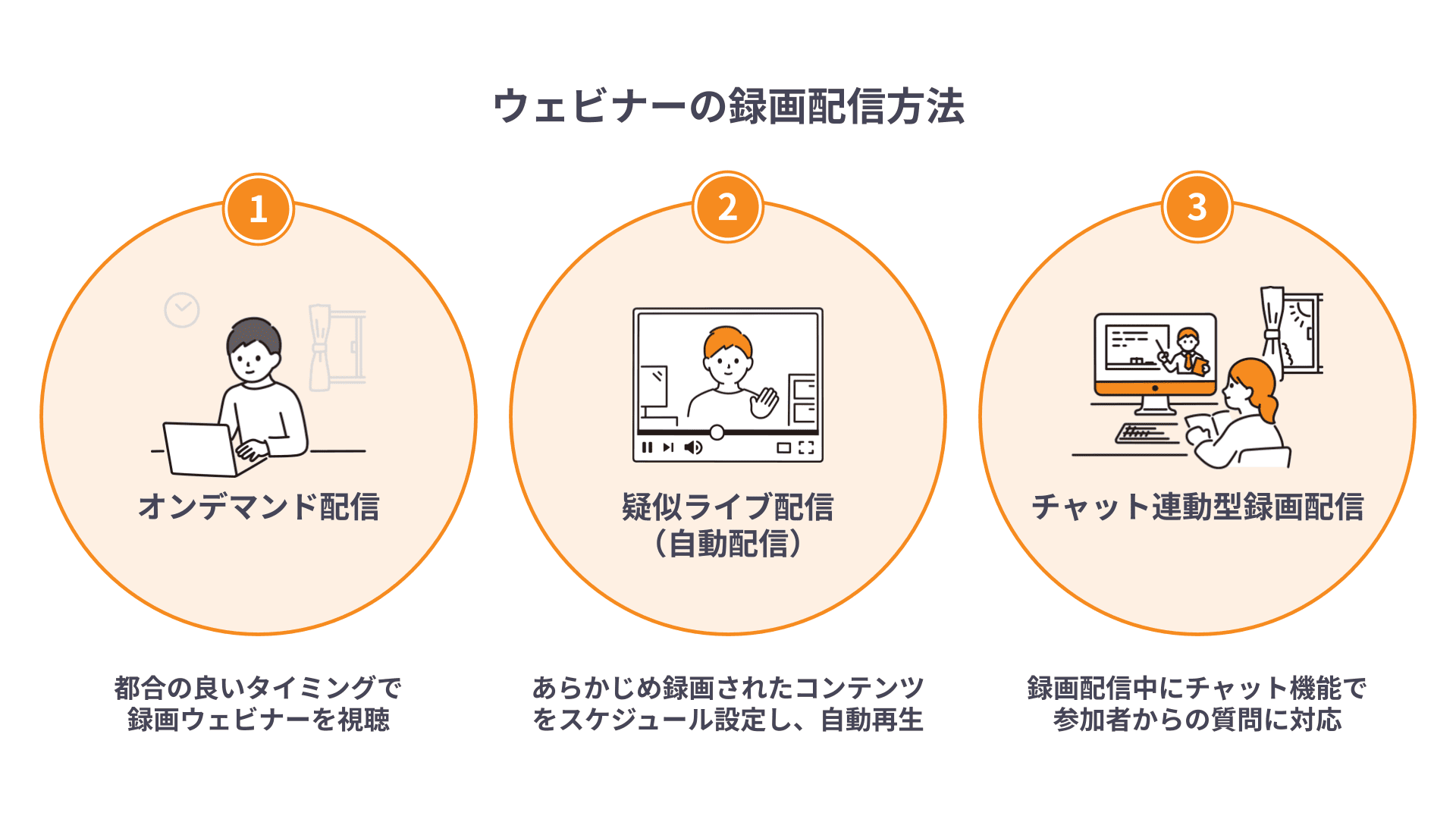

録画配信を最大限に活用するためには、目的に合った配信形式(オンデマンド・疑似ライブ・チャット連動型)と、それを実現できる適切な配信プラットフォームの選定が重要です。配信方法次第で、視聴完了率やコンバージョン率は大きく変わります。

録画コンテンツを「ただ視聴できるようにする」だけでは、視聴者の関心を引き続けることはできません。タイミング・視聴体験・インタラクションなど、ユーザー視点で設計された配信が必要です。また、プラットフォームごとに機能が異なるため、目的に応じた選定が求められます。

以下、配信方法を3つに分類し、それぞれに適したプラットフォームや活用方法を解説します。

1. オンデマンド配信:利便性重視・いつでも見られる

- 概要

視聴者が自身の都合の良いタイミングで録画ウェビナーを視聴できる形式。セミナー資料のDLフォームなどと連携しやすく、リード獲得やナーチャリングに適しています。 - 活用シーン

営業ナーチャリング(フォーム登録で自動視聴リンク送付)、サポートコンテンツ(新規導入企業向け説明動画)。 - メリット

視聴の自由度が高くストレスがない、リード獲得と自動対応を組み合わせやすい。 - デメリット

ライブ感や双方向性には欠ける、時間指定による集中視聴が起きにくい。

2. 疑似ライブ配信(自動配信):ライブ感を演出しつつ省力化

- 概要

あらかじめ録画されたコンテンツを「〇月〇日12:00開始」のようにスケジュール設定し、自動再生する形式。リアルタイム配信のように見えるため、ライブの緊張感・参加意識を残しながら、登壇者の負荷を減らせます。 - 活用シーン

「限定開催感」を演出したい、セールス・キャンペーンで集中した視聴を促したい。 - メリット

ライブのような集中力・緊張感を演出できる、スケジュール指定により集客しやすい。 - デメリット

シナリオに柔軟性がなく、質問には別対応が必要、臨機応変な対応は難しい。

3. チャット連動型録画配信:双方向性を実現する

- 概要

録画配信中にチャット機能(有人・AI)で参加者からの質問に対応できる形式。ライブのような双方向性を担保しつつ、動画は事前収録のため安定性が高い。登壇者以外の担当が対応可能なので、社内分担しやすいのも利点です。 - 活用シーン

問い合わせ・資料請求を狙うウェビナー、登壇者が登場せず営業チームがチャット対応する場合。 - メリット

録画の安定性とライブ感の両立が可能、営業メンバーがその場で質問対応することでCV向上。 - デメリット

複数名体制が必要、工数はオンデマンド配信より高くなる。

録画配信は「どのように届けるか」によって、その成果が大きく変わります。目的(認知拡大、リード獲得、商談化)や予算に応じた「最適な配信の組み合わせ」を選定することが、成果を最大化する鍵です。

コンテンツ活用とSEO/マーケティング戦略

録画配信コンテンツは、「一度限りの配信」で終わらせず、マーケティング資産として多面的に活用することで、継続的なリード獲得・商談化・SEO効果を生み出せます。「配信後の活用導線こそが成果を左右するカギ」です。

録画配信は「いつでも」「誰でも」視聴できる性質上、Webマーケティングと極めて相性が良く、インバウンド型の営業導線づくりやリードナーチャリングに非常に有効です。加えて、コンテンツの再利用・再構築により、ブログ・ホワイトペーパー・SNSなどへの展開も可能です。

視聴データをもとにした分析と、CRMやMAツールとの連携を通じて、“ただ見てもらう”から“売上につなげる”へと昇華できます。

以下に、録画コンテンツを活用する主要な方法を4つに分けて紹介します。

1. 録画ウェビナー × リード獲得導線の設計

録画視聴の直後や途中に、資料請求・サービス紹介・相談予約のフォームを設置することで、見込み顧客を直接CV(コンバージョン)に導けます。

具体的な導線例

LPやバナー広告でウェビナーに誘導 → フォーム入力後、録画視聴URLを送付 → 視聴後、資料請求ボタン or 日程調整ツールへ → 営業が視聴データをもとに優先順位づけしてアプローチ

ポイント

フォーム離脱を防ぐため、動画を「すぐに視聴可能」なUXに。CTAボタンは動画下・横に常時表示がおすすめです。

2. SEO・オウンドメディアでの再活用

- テキスト化して検索流入を獲得

ウェビナー内容を文字起こし・要約してブログ記事化すれば、検索エンジン経由の新規リード獲得が可能です。キーワードを意識した構成・見出し設計を行えば、月間数百〜数千PVを狙えます。 - 再構成でホワイトペーパー化

スライドや話した内容をPDF化し、「無料DL資料」として活用することで、営業資料にも転用可能です。

3. MAツールと連携したナーチャリング施策

視聴時間・完了率・クリックしたCTAなどの行動履歴をもとに、興味関心度を数値化(スコアリング)し、インサイドセールスの優先ターゲット選定に活用します。

シナリオ例

30分以上視聴したリードに対しては3日後に個別フォロー。途中離脱したリードには、補足資料と別テーマの録画を自動送信。

使えるツール

Marketo/HubSpot/BowNow/SATORI などのMAツール。配信ツール(ネクプロ・Shanon)との視聴データ連携が可能か確認しましょう。

4. SNS・広告・営業での「再利用展開」

- SNSでの切り出し配信(リール・ショート)

1時間の録画から2〜3分のハイライトを編集し、LinkedIn・X(旧Twitter)・YouTube Shortsなどで拡散。CTRが高く、興味層の母集団形成に有効です。 - 広告クリエイティブへの転用

動画中の1シーンをキャプチャして、バナー広告やLPに使用。「プロが話す姿」があることで、信頼感のある訴求が可能になります。 - 営業資料としての活用

「このテーマは動画でもまとめてあります」と一言添えるだけで、提案の信頼性・権威性が高まります。

録画配信は、配信当日がゴールではなく、配信“後”の活用こそが成果を分けます。リード獲得・ナーチャリング・SEO・営業支援まで、複数のフェーズで活用可能な“万能型コンテンツ”と捉え、戦略的に二次利用を設計しましょう。

品質向上のためのコツと改善ポイント

録画配信の成果を最大化するには、「視聴完了率」「理解度」「印象」に直結する“品質”の最適化が不可欠です。視聴者が最後まで見て、内容を信頼し、行動に移すためには、単なる情報提供を超えた視聴体験設計が求められます。

録画配信では、途中離脱・聞き取りづらさ・視認性の悪さなどが起きやすく、小さな質の差が、視聴者の評価や信頼に直結します。ライブとは異なり、事後修正や編集が可能だからこそ、コンテンツとして磨き上げるべきです。

以下に、品質向上と改善のために実践すべきポイントを「制作前・収録中・配信後」に分けて解説します。

1. 制作前:品質を左右する「事前設計」

- 視聴時間を最適化する(15〜30分推奨)

長すぎると途中離脱が発生しやすいため、テーマを1つに絞り、「1動画=1テーマ」で構成すると集中力が持続します。 - 画面構成を設計する(登壇者+スライド)

視聴者の集中力を保つためには、登壇者の顔とスライドの両方が適切な大きさで表示されるよう設計しましょう。 - 話す内容と表示スライドの連動性

1スライド1メッセージの原則で、シンプルかつ視認性の高い資料を用意することが大切です。

2. 収録・編集時:視聴体験を磨くテクニック

- 冒頭30秒に「見る理由」を伝える

録画配信では導入が非常に重要です。「〇〇に悩んでいる方へ。本動画では〜をお伝えします」のように、ベネフィットから始めましょう。 - テンポよく話す+視線を意識

適度な抑揚、句読点の間、ジェスチャーなど、テレビのプレゼンターのように「伝わる話し方」を意識してください。カメラ目線も忘れずに。 - 編集で「余白・無駄・失敗」を削る

「えー」「あのー」といった口癖や無音部分、スライド待ちの間など、テンポを損ねる箇所はカットしましょう。 - テロップとキーワード強調

話し言葉だけでは伝わりにくい要点や数字は、テロップで視覚化すると理解が深まります。

3. 配信後:視聴データの分析と改善サイクル

- 視聴離脱ポイントの把握

多くの配信ツールでは、どの時間帯で視聴者が離脱したかを可視化できます。原因を分析し改善に繋げましょう。 - 視聴完了率・クリック率のチェック

CTAボタンが表示されてからのクリック率が低い場合は、「タイミングが早すぎる」「訴求が弱い」などの課題が考えられます。 - 視聴後アンケートの実施

録画配信でも「匿名アンケートフォーム」を用意することで、定性的な声を収集できます。 - 次回へのフィードバックループ構築

改善点をテンプレート化し、次回以降の録画企画に反映させることで、「回を重ねるごとに品質が向上する運用体制」が整います。

録画配信の品質は、「撮り方」「伝え方」「見せ方」「改善の仕方」によって大きく変わります。成果を生む配信は、単なる記録ではなく、“設計されたコンテンツ”であることが共通しています。

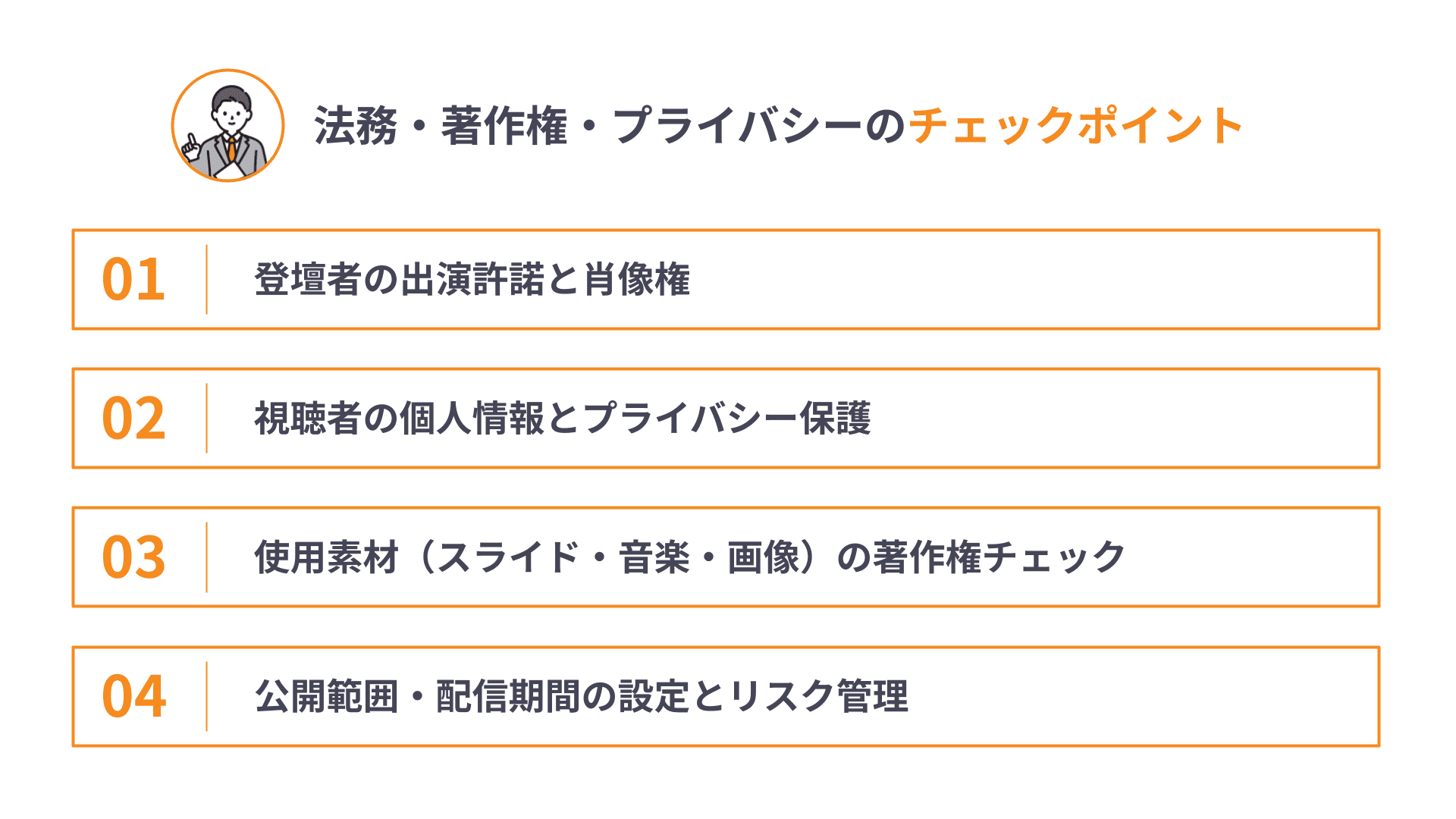

法務・著作権・プライバシーのチェックポイント

録画配信を行う際は、著作権・肖像権・個人情報保護といった法的リスクを事前に把握・対処することが重要です。万一トラブルが発生すれば、ブランド毀損や信頼低下だけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。

録画コンテンツは、何度も再利用される「公開性の高い資産」です。そのため、意図せず権利を侵害した場合、長期間にわたって問題を拡散してしまうリスクがあります。

以下に、録画配信で注意すべき法務・権利関連のポイントを「登壇者・視聴者・使用素材・配信設計」に分けて解説します。

1. 登壇者の出演許諾と肖像権

- 出演同意書を取得: 社外の講師・パートナー・ゲストなどが登壇する場合、録画配信および再利用に関する「出演同意書」またはメールでの明示的許諾を事前に取得しましょう。

- 許可範囲を明記: 同意書には、配信媒体、再配信・二次利用の可否、公開期間、削除リクエストへの対応方針を含めるのが理想です。

- 社内登壇者でも油断しない: 社内の社員であっても、「社内用の確認フォーム」などを用意しておくとトラブル防止になります。

2. 視聴者の個人情報とプライバシー保護

- 利用目的の明示: 視聴登録フォームで個人情報を取得する際は、「取得する目的」と「利用範囲」を明確に記載しましょう。

- プライバシーポリシーへの同意チェック: MAと連携して情報を活用する場合、プライバシーポリシーとその同意欄の設置が法的リスク回避に有効です。

- チャット・質問内容の取り扱い: 視聴者がチャットで送信した内容を録画に残す場合、「投稿内容が配信・アーカイブされる可能性があること」を事前に明示すべきです。

3. 使用素材(スライド・音楽・画像)の著作権チェック

- 第三者の資料引用: 他社資料・記事・スクリーンショットなどをスライドに含める場合は、引用のルール(出典表記・最小限の使用)を遵守する必要があります。

- BGMや効果音の使用: 市販の楽曲や著作権保護された音源を無断で使うのはNGです。商用利用可能なフリー音源や、有償ライセンスの楽曲を使いましょう。

- 画像・アイコン: Webから拾った画像を無断で使うことは避け、利用条件が明記された素材を使用してください。

4. 公開範囲・配信期間の設定とリスク管理

- 無期限公開ではなく「限定公開」「期間限定」も検討: 特に社外登壇者との契約がある場合やコンテンツが陳腐化するリスクがある場合は、配信期間をあらかじめ設定した方が安全です。

- URLの流出防止やパスワード設定: YouTubeやVimeoでの録画配信は「限定公開設定」や「パスワード制限」で視聴可能範囲を絞ることができます。

- 削除依頼・変更依頼への備え: 公開後の依頼への対応方針を事前にチーム内で決めておくことが重要です。

録画配信は公開性が高く、企業ブランディングやマーケティング資産としても活用できる一方で、法務面のリスクは軽視できません。登壇者・視聴者・素材・配信方法のすべてにおいて「透明性のある確認と明示」が、長期的な信頼構築につながります。

まとめと次のステップ:チェックリストと代行活用のすすめ

録画配信は、単なる「省力化の手段」ではなく、戦略的に設計すれば、マーケティング資産として長期にわたり成果を生む施策です。成功には、構成・ツール・法務・品質・活用戦略など多くの要素が関係します。すべてを一人でやろうとするより、体系立てて進める、またはプロに一部任せることも、最短ルートになるかもしれません。

これまで解説してきたように、録画配信を成果につなげるには「準備→収録→配信→活用→改善」の全工程で高い精度が求められます。特にマーケティング活用においては、録画後の活用動線(LP連携、MA連携、ブログ展開など)こそが真の勝負所であり、ただ「動画を作った」だけでは成果が出にくいのが現実です。

また、近年では自社で全てを内製するのではなく、一部の工程を外注化して効率と品質を両立させる企業も増えています。

まずは「抜け漏れがないか」「自社で対応可能かどうか」を確認するために、以下のチェックリストをご活用ください。

録画配信 成功のためのチェックリスト

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的・KPIは明確か? | リード獲得/商談化/認知拡大など |

| ターゲットは明確か? | ペルソナ設定・伝えたい内容整理 |

| 台本・構成は完成か? | シナリオ、CTAの導入など |

| 使用機材・録画ツール | カメラ/マイク/編集ソフトなど |

| 法的対応は済んでいるか? | 同意取得・素材の著作権確認など |

| コンテンツのクオリティ | 導入30秒・見やすさ・音声品質 |

| 配信方法は最適か? | オンデマンド・疑似ライブ・チャット型など |

| CTA導線が明確か? | 資料請求/問い合わせ/次アクションへの誘導 |

| SEOや二次活用の準備 | ブログ展開、MA連携、SNS活用など |

| 配信後の改善施策 | 離脱分析、アンケート、PDCA体制 |

自社で難しい部分は「外部活用」も選択肢に

特に以下のようなケースでは、外部のプロやツールを活用することで時間と労力を大きく節約できます。

- 構成が苦手で魅力的な台本が作れない

構成台本作成サービスやChatGPT+ライター併用も有効です。 - クオリティに妥協したくないが、機材や編集に時間がかけられない

録画・編集のみ外注(相場:3〜8万円/本)を検討しましょう。 - 配信後のリード設計やマーケ戦略に自信がない

配信設計+LP+広告+MAの“成果型運用”代行プランが有効です。 - そもそもリソース不足で動かせない

企画から全体運用までを代行する「ウェビナー代行会社」も多数存在します。

録画配信は、今や多くの企業が取り入れている施策ですが、成果を出している企業と出せていない企業には明確な「設計・実行力の差」があります。闇雲に「とりあえず撮る」だけでは不十分であり、目的・設計・運用・活用・改善を一貫して見通す視点こそが成功を分けるカギです。

録画配信の力を正しく引き出せれば、限られたリソースでも、継続的に成果を生み出す仕組みが構築できます。

次のアクションとして、まずはチェックリストをもとに自社の課題を棚卸しし、足りない部分を補う方法を検討してみてはいかがでしょうか?

一橋大学商学部卒。ENEOS株式会社に新卒で入社。日本最大級の屋内型テーマパークの立ち上げ、ベンチャー企業でマーケティング責任者としてBtoBマーケティング、インサイドセールス等の立ち上げ。その後、プライム市場上場のグローバル医療メーカーにて、海外BtoBマーケティングに従事。その後、BtoBマーケティング・営業DX支援の株式会社LEAD FACTORY.を創業。